カテゴリーエントリーポイント(CEP)戦略 『思い出される瞬間』の作り方

- 1. なぜ今、カテゴリーエントリーポイント(CEP)がマーケティングの鍵になるのか

- 2. カテゴリーエントリーポイント(CEP)とは何か?その定義と実例を解説

- 3. 認知度によって異なカテゴリーエントリーポイント(CEP)活用の戦略

- 4. カスタマージャーニーの中でカテゴリーエントリーポイント(CEP)はどう効くのか?

- 5. ブランド認知度でマーケ戦略はここまで変わる:設計の違いを比較で整理

- 6. LPでのカテゴリーエントリーポイント(CEP)活用法:構成もトーンも認知度で変わる

- 7. 広告におけるカテゴリーエントリーポイント(CEP)活用:思い出させるか、気づかせるか

- 8. ブランド別シミュレーション:カテゴリーエントリーポイント(CEP)をストーリーで語る

- 9. 「いつ思い出されるか」には作り方がある:カテゴリーエントリーポイント(CEP)戦略の本質と実践の振り返り

- 10. 明日から使える!カテゴリーエントリーポイント(CEP)活用チェックリストとテンプレート集

- 11. まとめ:思い出されるブランドを設計する時代へ

なぜ今、カテゴリーエントリーポイント(CEP)がマーケティングの鍵になるのか

ブランドを“思い出される瞬間”の作り方「あなたのブランドは、いつ思い出されるか?」

ブランドがいつ思い出されるかは、今のマーケティングにおいて非常に重要な問いです。

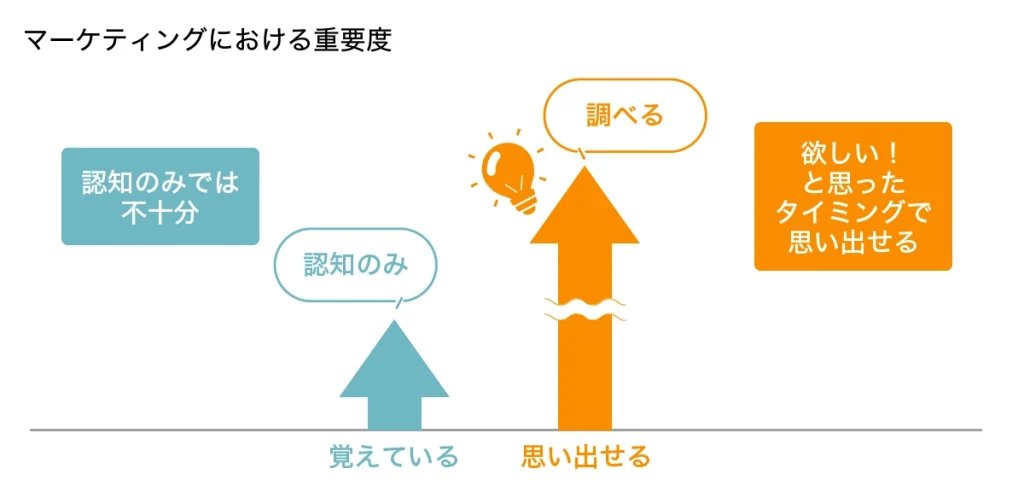

これまで多くのブランドが「どう知ってもらうか」「どう覚えてもらうか」に力を注いできました。確かに認知は大事です。でも、それだけでは不十分な時代になってきています。

なぜなら今、ユーザーがブランドを選ぶ基準は“思い出したタイミング”にあるからです。

ユーザーは「欲しいな」と思ったとき、その瞬間に頭に浮かんだブランドを選びます。つまり、ブランドにとっては“覚えてもらっている”より、“思い出してもらえる”ほうが重要なのです。

ただの認知では、選ばれない時代です。SNS・口コミ・比較サイト・YouTubeレビューなど、現代のユーザーは、自分で調べて、比べて、納得してから購入します。

もう「テレビで見たから買う」という時代ではありません。

この流れの中で、ブランドが取り組むべきは、「ユーザーの生活の中に入り込み、“必要なときに”頭の中に浮かぶ存在になること」。

ここでカギを握るのが、カテゴリーエントリーポイント(CEP)という考え方です。

カテゴリーエントリーポイント(CEP)とは?

シンプルに言うと、ユーザーがある商品カテゴリを思い出す“きっかけとなる状況”のこと。

たとえば…

- 徹夜で勉強中に→エナジードリンク

- 肌がピリピリする→敏感肌用スキンケア

- 夜中に寒くて目が覚める→羽毛布団

このような“瞬間”に、あなたのブランドが思い出されれば、選ばれる確率は格段に上がります。

したがって、ブランドは「どんな状況で想起されたいか」を明確に設計することが、これからのマーケティングで不可欠になります。

カテゴリーエントリーポイント(CEP)とは何か?その定義と実例を解説

「ブランド」より先に「状況」がやってくる

人が商品を買うとき、その始まりは「欲しい」ではなく、「困った」からです。

たとえば…

「眠気がすごい…」

「なんだか最近眠りが浅い」

「肌が荒れてきた」

「集中力が切れてきた」

こういった“何かしらの違和感”が先にあって、その後に「じゃあ何か使おうかな」という思考が始まります。

この「困った」や「違和感」の瞬間こそが、カテゴリーエントリーポイント(CEP)です。つまり、「商品カテゴリを思い出すきっかけ」そのもの。

CEPを設計するとは、「どんな時にブランドを思い出してもらうか」を逆算してマーケティングを組み立てることです。

エナジードリンクのカテゴリーエントリーポイント(CEP):若者の日常から読み解く

例えばエナジードリンクというカテゴリで考えてみましょう。どんなときに飲みたくなるでしょうか?

・徹夜でレポートを書いているとき

・午後の会議が眠すぎて集中できないとき

・長距離運転中、眠気に襲われているとき

こうした状況でのCEPに、すっと思い出されれば、そのブランドは勝ちです。

そして実際に、「Red Bull gives you wings(翼をさずける)」というメッセージで、“ここ一番の踏ん張りどき”=Red Bullという連想をつくることに成功しています。

羽毛布団のような低認知カテゴリでのカテゴリーエントリーポイント(CEP)活用

一方で、羽毛布団などのように「ブランドで選ばれることが少ない商品」では、CEPがそのまま“買う理由”になります。

たとえば…

「夜中に寒くて目が覚めてしまう」

「暖房をつけずに朝まであたたかく眠りたい」

「ムレて汗をかいて寝苦しい」

「引っ越しを機に寝具を見直したい」

このように、“生活者の悩み”や“季節の変化”がCEPとして強く機能するのです。

まだ知られていないブランドでも、「それ、自分のことだ」と思ってもらえれば、ユーザーは自然と広告や記事を読み進めてくれます。

なぜ今、カテゴリーエントリーポイント(CEP)が重要なのか

人はブランド名ではなく、「そのときの自分の状況」から行動を起こします。

CEPは、その状況とブランドを結びつける“認知のショートカット”です。

それが成功すると、ユーザーは「このシーンではこれ」と迷わずに選べるようになります。結果として、以下のような流れが生まれます。

1.状況が発生(例:夜中に寒くて起きた)

2.カテゴリを想起(例:羽毛布団)

3.ブランドを想起(例:西川 or koyomi)

4.購入行動につながる

この一連の動きの中で、“状況と結びつくブランド”こそが選ばれるのです。

認知度によって異なカテゴリーエントリーポイント(CEP)活用の戦略

カテゴリーエントリーポイント(CEP)は、ユーザーの「状況」や「気持ち」を起点に商品を想起させるフレームです。ですが、このCEPをどう活用すべきかは、実はブランドの認知度によって大きく変わります。

たとえば、Red Bullのように誰もが知っているブランドと、聞いたこともない新しいサプリメントでは、同じ「午後に集中力が切れる」という状況でも、ユーザーに響く伝え方は全く異なります。

高認知ブランドは「選ばれる理由」をカテゴリーエントリーポイント(CEP)で伝える

Red Bull・無印良品・Appleといった高認知ブランドは、すでにユーザーの記憶に“名前”として存在しています。そのため、彼らの課題は「どうやって覚えてもらうか」ではなく、「どのタイミングで思い出してもらえるか」です。

つまり、CEPの役割は「このシーンならやっぱり〇〇だよね」と、ブランドと状況を結びつけることです。

たとえば、「午後の集中力が切れたとき」→「Red Bull」や、「肌が敏感になったとき」→「dプログラム」のように、使うべきタイミングをユーザーの記憶にセットすることがポイントです。

この場合、広告やLPの冒頭でブランドを堂々と出しても問題ありません。むしろ「そのシーンにぴったりな定番」として信頼を補強することが、選ばれる決め手になります。

低認知ブランドは「気づきのきっかけ」をカテゴリーエントリーポイント(CEP)でつくる

一方、まだ知られていないブランドはどうでしょうか?

ここでは「認知を広げる」よりも先に、「ユーザーに自分との関係性を気づかせる」ことが重要になります。

たとえば、夜中に寒くて目が覚めるような経験。多くの人はそれを「体質」や「部屋のせい」と思い込みます。ですが、「それ、実は布団の断熱構造が足りてないからかもしれません」と提示されたとしたら──ユーザーは思わず続きを読んでしまいます。

このように、低認知ブランドは「ブランドを売る」のではなく、「状況を切り取って共感を呼ぶ」ことがCEPの役割になります。

広告やLPでは、まずユーザーの悩みや困りごとに寄り添い、「まさにそれ、自分のことだ」と感じてもらう流れが効果的です。

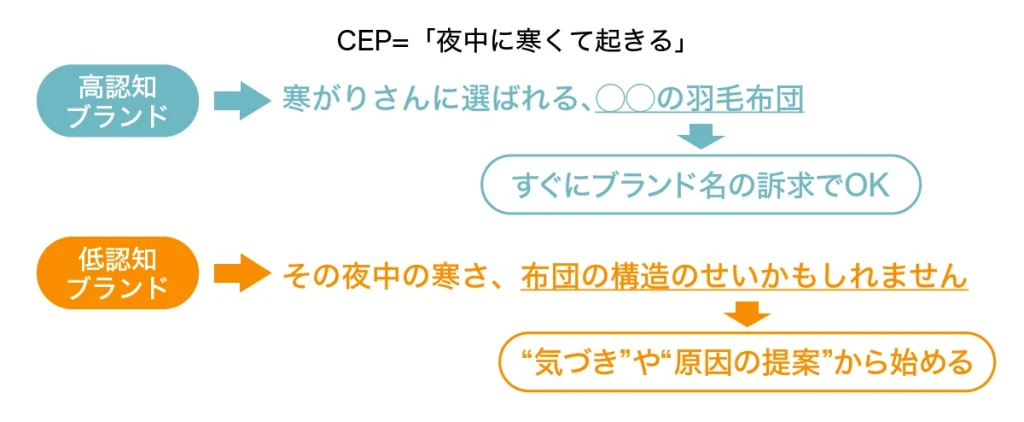

同じカテゴリーエントリーポイント(CEP)でも、伝え方は真逆になる

たとえば、「夜中に寒くて起きる」というCEPを例に考えてみましょう。

高認知ブランド(例:西川)なら

「寒がりさんに選ばれる、西川の羽毛布団」

というように、“選ばれている事実”と“安心感”を打ち出すのが正解です。

一方で、低認知ブランド(例:koyomi)なら

「その夜中の寒さ、布団の構造のせいかもしれません」

というように、“気づき”や“原因の提案”から始める方が効果的です。

同じ状況を扱っていても、ブランドの立ち位置によってユーザーに響く言葉はまるで違う。この視点を持つことで、広告もLPも、より戦略的に設計できます。

カスタマージャーニーの中でカテゴリーエントリーポイント(CEP)はどう効くのか?

ここまでは、カテゴリーエントリーポイント(CEP)とは何か、そしてブランドの認知度によって使い方が変わることをお話ししてきました。

では、実際にユーザーが商品を購入するまでのプロセス、いわゆるカスタマージャーニーの中で、CEPはどのように機能するのでしょうか?

この章では、ユーザーの心理の流れに合わせて、どのタイミングでどんなCEPを仕込むべきかを解説していきます。

ユーザーの購買行動は段階的に変化する

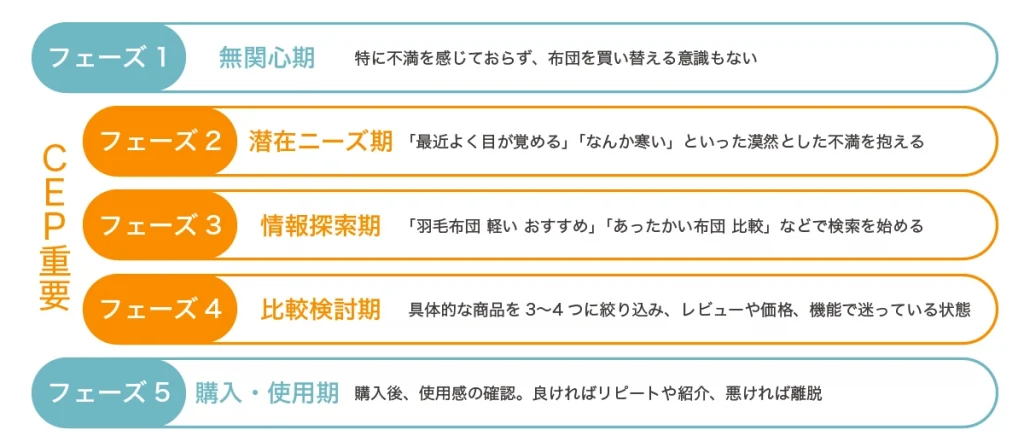

羽毛布団のような商品を例にとって、カスタマージャーニーを5つの段階に分けてみましょう。

この中でも、フェーズ2〜4の段階でカテゴリーエントリーポイント(CEP)は大きな力を発揮します。

フェーズ2:「なにか困っているけど、何が問題かわからない」

この時期のユーザーは、具体的な商品ではなく、「最近、寝つきが悪いな」「起きたら疲れが取れてないな」といったもやっとした感覚を抱いています。

ここでCEPの出番です。

たとえば…

「夜中に寒くて目が覚めること、ありませんか?」

「寝汗でぐっしょりして朝が不快、という方へ」

「布団が重くて、肩がこる。そんな悩みありませんか?」

こうした“あるある”の一言で、ユーザーは「それ、自分のことだ」と感じ、ようやく商品カテゴリ(布団、寝具)に意識が向くのです。

フェーズ3:検索して調べて、違いを理解しようとする

ここでは、「羽毛布団」としてカテゴリ認識された後、どれを選ぶかのために情報を集め始めるフェーズです。

この段階のユーザーに対しては、

「保温性を重視したい人におすすめ」

「寝汗が気になるなら通気性の高いモデルを」

「軽さを重視するなら、この1.3kg設計が最適」

といった、CEPごとの選び方ガイドや商品分類が効果的です。記事・比較表・LPなどにこうしたセグメントを持たせると、「自分に合っている選択肢はこれだ」と思ってもらいやすくなります。

フェーズ4:迷っている人の最後のひと押しにカテゴリーエントリーポイント(CEP)を

ユーザーが3〜4個の商品で迷っているフェーズでは、商品のスペックよりも「自分に合っているか」が最終判断の軸になります。

このとき重要なのが、「自分と似た人の声」です。

たとえば:

「寒がりな私でも朝までぐっすり」

「寝汗で悩んでたけど、これはムレない」

「肩こりが気にならなくなった!」

こうした口コミや体験談をCEPごとに整理して表示することで、ユーザーが自分の状況にリンクさせて納得しやすくなるのです。

加えて、FAQでもCEPに基づいた設問を用意すると効果的です。

「朝方に寒さで起きてしまうのですが、どのモデルがいいですか?」

「寝汗がひどいのですが、蒸れにくいタイプはありますか?」

こうしたQ&Aがあるだけで、購入率が大きく変わります。

カスタマージャーニーごとにカテゴリーエントリーポイント(CEP)を設計するだけで成果は変わる

カスタマージャーニーの中で、「どの段階のユーザーに、どんな状況CEPを提示するか」をあらかじめ設計しておけば、

- 広告での訴求

- LPでの見せ方

- レビューやFAQの配置

これらすべてが“ユーザーの気持ちに沿った構造”になります。

その結果、CTRやCVRといった成果指標にも確実に差が出るようになります。

ブランド認知度でマーケ戦略はここまで変わる:設計の違いを比較で整理

ここまで、カテゴリーエントリーポイント(CEP)という考え方が、ユーザーの“行動のきっかけ”を設計するうえでいかに重要かをお伝えしてきました。そして前章では、それをユーザーのカスタマージャーニーとどう結びつけるかを見てきました。

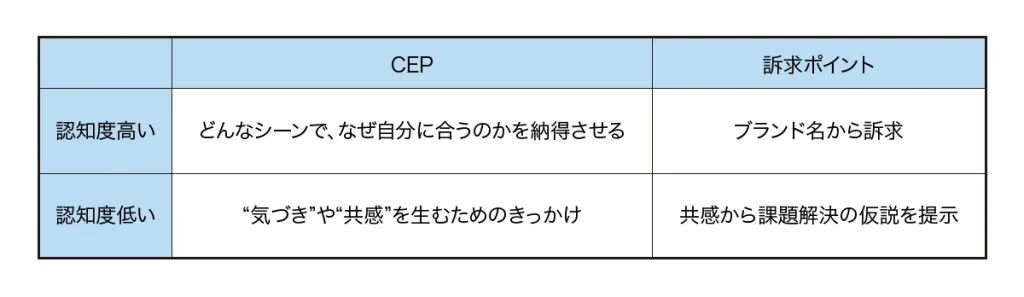

ではここで、改めて「ブランドの認知度が高い場合と低い場合で、マーケティング設計はどのように違うのか?」を整理してみましょう。

認知度が高いブランドは「選ばれる理由」を短く明快に伝える

Red BullやApple、ユニクロなど、すでに多くの人に知られているブランドの場合、ユーザーは「存在は知っている」状態です。このとき、マーケティングが目指すのは「どうやって思い出してもらうか」ではなく、「どんなシーンで、なぜ自分に合うのかを納得させること」です。

つまり、CEPを使って「〇〇なときは△△がちょうどいい」と想起させる仕組みを作るのが戦略のポイントです。

たとえば、Red Bullなら「午後の集中力が切れたとき」という状況を提示し、そのタイミングで思い出されるように設計されています。だから広告もLPも、「Red Bull = あのシーン」と記憶されるようシンプルで即効性のある構成になっています。

認知度が低いブランドは「自分ごと化」から始める

一方、まだ名前が知られていないブランドでは、「選んでもらう」以前に「知ってもらう」「関係あると思ってもらう」ことが必要です。この場合、カテゴリーエントリーポイント(CEP)は“気づき”や“共感”を生むためのきっかけになります。

たとえば、「夜中に寒くて目が覚める…」という日常の違和感をフックにして、「それって実は布団のせいかもしれません」と語りかけることで、「あ、これ自分に関係あるかも」と思わせることができます。

こうしてユーザーの悩みを言語化してあげることで、無名ブランドでも十分に検討の土俵に乗せることができるのです。

情報設計やコンテンツの順番もまるで違う

認知度が高いブランドでは、商品やロゴを冒頭からしっかり出しても違和感がありません。むしろ「いつものアレだよね」と認識してもらえることが強みになります。

逆に、低認知ブランドがいきなり商品の機能や価格を前面に押し出すと、ユーザーは「売り込まれてる」と感じて離脱してしまいます。

だからこそ、認知度が低いブランドは以下のような順番で情報を組み立てるのが鉄則です。

1.ユーザーの悩みや感情に共感

2.なぜその問題が起きるのか、

3.原因の仮説を提示

4.解決策として商品を紹介

5.他人の体験談で安心感を補強

6.不安を払拭する仕掛け(保証‧Q&Aなど)

すべての表現は“ブランドの立ち位置”で変わる

同じカテゴリーエントリーポイント(CEP)状況を扱っていても、「高認知ブランド」と「低認知ブランド」では語り口も構成もまったく変わるというのがポイントです。

たとえば、同じ「午後に眠気を感じたとき」でも、Red Bullは「午後の集中力にはRed Bull」とブランド想起を狙い、無名の栄養ドリンクは「午後になるとぼーっとしてしまう…その原因、足りていない“脳の栄養”かも?」とユーザーの気づきを促すというように、文脈の違いでユーザーの反応も大きく変わります。

LPでのカテゴリーエントリーポイント(CEP)活用法:構成もトーンも認知度で変わる

LPは、ユーザーとの最も密度の高い接点です。どんなに良い広告で集客できても、LPで“自分ごと化”されなければコンバージョンにはつながりません。

そして、このLPにおいても「カテゴリーエントリーポイント(CEP)の活かし方」と「ブランドの認知度」によって、構成‧表現‧CTA(行動喚起)すべてが変わります。

ファーストビューの役割は「思い出し」か「気づき」か

高認知ブランドであれば、ファーストビューでは「〇〇な時には△△」という構文でスパッと伝えるのが効果的です。

たとえば:

「午後の集中力には、RedBull」

「寒がりさんに選ばれている、西川の羽毛布団」

こうした表現は、ブランド名とCEPをセットで打ち出し、一瞬で“使う理由”を思い出してもらう構成です。

一方、低認知ブランドの場合は、まず「これ、私のことだ」と共感を呼ぶことが必要です。

たとえば:

「夜中に寒くて目が覚めること、ありませんか?」

「寝汗で朝がつらい…そんな人が増えています」

ここではブランド名を出すよりも、「あなたに関係がある話だよ」と伝えるのが先です。これがなければ、読み進めてもらうことすら難しくなってしまいます。

ランディングページ(LP)における情報の並べ方は、実はブランドの認知度によって真逆の設計が求められます。

どういうことか、実例を交えて見ていきましょう。

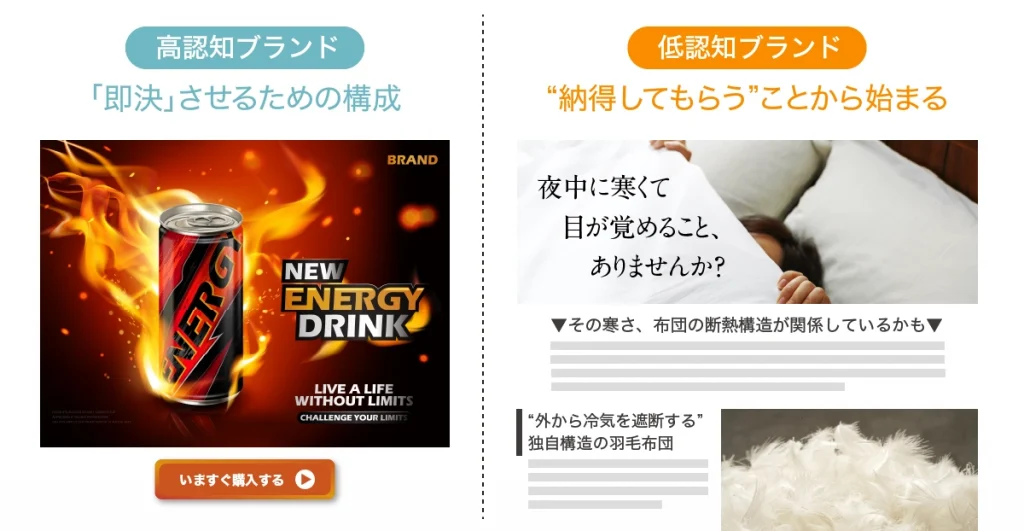

認知度が高いブランドのLPは「即決」させるための構成

たとえばRed Bullのように、すでにほとんどの人が知っているブランドの場合、ユーザーは「知っている前提」でLPを見に来ています。

そのため、ページの最初から以下のような構成が効果的です。

- キャッチコピー:「午後の集中力に、Red Bull」

- 商品ビジュアル:見慣れた缶の画像

- ブランドメッセージ:「世界160カ国で支持」

- 効果‧特徴:カフェイン、B群、即効性

- CTA:「今すぐ試す」「購入する」

このように、「今すぐ選ぶ理由」を明確に提示して、すぐ行動につなげる流れがベストです。

認知度が低いブランドのLPは“納得してもらう”ことから始まる

一方で、新興ブランドの羽毛布団「koyomi」が、「夜中に寒くて起きる人」に向けて訴求したい場合。まだ誰もこのブランドを知らない中で、いきなり「この布団、すごいんです!」と言っても伝わりません。

必要なのは、「共感 → 理解 → 納得 → 安心 → 行動」というストーリー型の構成です。実際には、以下のような順番になります。

- ユーザーの悩みに共感:「夜中に寒くて目が覚めること、ありませんか?」

- 原因の気づきを提供:「その寒さ、布団の断熱構造が関係しているかも」

- 解決策の提示:「“外から冷気を遮断する”独自構造の羽毛布団 koyomi」

- ユーザーの体験談:「寒がりの私が朝までぐっすり眠れるように」

- 安心設計:「30日間返品保証」

- CTA:「まずは詳細を読む」「無料で試してみる」

このように、認知されていないブランドほど、「商品」よりも「状況」と「ユーザーとの関係性」から始めることが重要です。

広告におけるカテゴリーエントリーポイント(CEP)活用:思い出させるか、気づかせるか

ここまでLP(ランディングページ)でのカテゴリーエントリーポイント(CEP)活用を紹介してきましたが、ユーザーの最初の接点になることが多いのは、広告です。

特にバナー広告のように「一瞬で伝わること」が求められる場面において、CEPの設計力がダイレクトに効果を左右します。

この章では、ブランドの認知度に応じて、広告におけるCEPの使い方がどう変わるのかを解説していきます。

バナー広告の3要素に、カテゴリーエントリーポイント(CEP)はどう作用するか?

バナー広告は非常にシンプルな構成ですが、その中に「きっかけCEP」をどう埋め込むかで成果が大きく変わります。

主な構成要素はこの3つです:

- キャッチコピー:「どんな状況で、誰に向けてか」を一言で伝える

- ビジュアル:シーンや感情を瞬時に伝える画像

- CTA(行動喚起):「今すぐ見る」「理由を読む」など、次のアクションへ誘導

この中でも、特にキャッチコピーにCEPが効果的に使われると、「あ、これ私だ」と思わせられるのです。

高認知ブランドの広告は「思い出させる」構造

Red Bullのような高認知ブランドの場合、目的は新規認知ではなく、「あの場面ではコレだった」と思い出してもらうことです。

たとえば…

- キャッチコピー:「午後の集中には、Red Bull」

- ビジュアル:机に向かっている社会人、パソコンと缶のセット

- CTA:「今すぐ試す」

このように、状況(午後の集中力切れ)とブランド(Red Bull)をセットで提示することで、ユーザーの頭の中に“想起のスイッチ”を入れることができます。

低認知ブランドの広告は「気づかせる」構造

一方、まだブランド名が知られていない場合は、「これ、私のことだ」と共感してもらうことが第一ステップになります。

たとえば、koyomiという羽毛布団ブランドが広告を出すとき

- キャッチコピー:「夜中に寒くて目が覚める…その原因、布団かも?」

- ビジュアル:寒そうに目をこする女性、寝室のリアルな風景

- CTA:「理由を見る」「体験談を読む」

このように、“状況”を主語にして、「自分と関係ある話だ」と感じさせてから、クリックにつなげる構成が効果的です。

同じ状況でも、訴求方法はまるで違う

たとえば「午後の眠気」というCEPでも、伝え方はブランド認知度によって変わります。

- 高認知:「午後の集中にはRed Bull」→ 即想起

- 低認知:「午後になると、なんだかぼーっとしませんか?」→ 共感喚起

この違いを理解していないと、「押しすぎて嫌われる」か「印象に残らない広告」になってしまう可能性があります。

広告でも“文脈”がカギになる

ユーザーは、「今の自分に関係ある」と思った広告しか反応しません。そしてその“関係性”をつくるのが、まさにCEPです。

1秒で惹きつけ、クリックにつなげる

バナー広告やSNS広告のように「瞬間勝負」の世界では、CEPの設計がコンバージョンに直結します。

ブランド別シミュレーション:カテゴリーエントリーポイント(CEP)をストーリーで語る

ここからは、これまで学んできたカテゴリーエントリーポイント(CEP)の設計を、実際のブランドに当てはめてどう活かすかをシミュレーションしていきます。

引き続き、以下の2つのブランドで考えてみましょう。

1.Red Bull(高認知ブランド)

2.koyomi(低認知の架空羽毛布団ブランド)

どちらも「午後の眠気」「夜中の寒さ」といった身近なCEPを持ちながら、まったく違うストーリー構成が求められます。

Red Bull|「午後の集中力切れ」に想起される定番ブランド

Red Bullの強みは、すでに多くの人の頭に名前がインプットされていることです。

だからこそ、LPや広告の役割は「なぜ今、それを飲むべきか?」という納得を作ることにあります。

想定ストーリー構成:

- 共感する状況提示:「午後3時、ぼーっとして何も進まない」

- Red Bullの登場:「その瞬間、あなたに必要なのは“翼”です」

- 効く理由の補足:「カフェイン+B群+アミノ酸で即効リフレッシュ」

- 選ばれている証拠:「160カ国以上で愛されるエナジードリンク」

- 行動の後押し:「今すぐ、あなたの午後にRed Bullを」

ここでは、即決させる構成と明快なベネフィット提示が勝負です。

koyomi|「夜中の寒さで目覚める」に共感してもらう新興ブランド

koyomiのような無名ブランドは、まず「それ、自分のことだ」と思ってもらうところから始まります。

いきなり商品を押し出すのではなく、共感→理解→納得→試したいという流れを意識した構成が必要です。

想定ストーリー構成:

- 悩みを言語化:「夜中に寒くて目が覚めてしまう…」

- 原因に気づかせる:「その寒さ、布団の“断熱力”が足りてないからかも」

- 解決策の提示:「1.3kgの軽量で保温性が高い、koyomiの羽毛布団」

- リアルな体験談:「寒がりの私が、朝までぐっすり眠れるようになった」

- 安心材料の提示:「30日間返品保証。まずはあなたの夜で試してみませんか?」共感と安心の積み重ねが、低認知ブランドの勝ち筋です。

ブランド認知度によって「商品登場のタイミング」が違う

これも大事なポイントですが、高認知ブランドは序盤から商品を出しても効果的です。

しかし、低認知ブランドの場合は、ユーザーが納得してからでないと「この商品が信用できる」とは思ってもらえません。

つまり、Red Bullは「最初に出す」、koyomiは「中盤でようやく登場させる」ことで、ストーリーとして自然な流れになります。

“誰に、どんな場面で、どう出会ってもらうか”を設計する

今回のシミュレーションを通してわかるのは、CEPを起点にストーリーを組み立てると、どんなブランドでも文脈が生まれるということです。

- 高認知ブランドには、「なぜ今か」を

- 低認知ブランドには、「なぜ自分に必要か」を

このように、伝える“きっかけ”と“語り方”を調整するだけで、LPも広告も見違えるように機能し始めます。

「いつ思い出されるか」には作り方がある:カテゴリーエントリーポイント(CEP)戦略の本質と実践の振り返り

ここまで読み進めてくださった方は、もう「ブランドをどう売るか?」ではなく、「どんなときに思い出してもらうか?」という視点で、マーケティングを考える準備が整っています。

この章では、これまで紹介してきたカテゴリーエントリーポイント(CEP)戦略の要点を振り返りながら、今後の施策や企画にどう活かせるかを整理していきます。

認知よりも、“思い出される瞬間”が重要になる

いまや、名前を知っているブランドは無数にあります。

でも、その中から実際に「選ばれるブランド」になるには、ユーザーの頭の中に「この状況のときにはこのブランド」という記憶を残さなければなりません。

だからこそ、Red Bullのように「午後の集中力が切れたときに飲むもの」と想起させることができれば、それだけで“指名買い”が起きるのです。

単なる「知ってる」ではなく、「そのときに自然に思い出す」ブランドへ。これが、これからのブランド戦略におけるゴールです。

カテゴリーエントリーポイント(CEP)は、ユーザーの“行動のトリガー”をつくるフレーム

人は商品カテゴリを探すとき、まず自分の中の「困った」「こうなりたい」をきっかけに動き出します。

この“きっかけの状況”=CEPは、「どんな気分や状態のときに、人が商品を探すか?」という問いに答えるものです。

CEPを理解すれば、広告‧LP‧記事‧SNS‧レビューなど、すべてのコンテンツが、ただの「商品紹介」ではなく、「その人の“状況”に寄り添う文脈」へと進化します。

高認知ブランドと低認知ブランドで戦略は変わる

ここまで繰り返しお伝えしてきたように、CEPは「どのブランドにも必要な考え方」ですが、ブランドの認知度によって語り方がまったく異なります。

高認知ブランドは、「なぜその状況でこのブランドか?」を短く伝えれば十分ですが、低認知ブランドは、「その状況、あなたにもあるよね?」から共感を得る必要がある同じ状況を扱っていても、「どう語るか」で反応はまったく違うのです。

「商品」ではなく「状況」から設計する

マーケティングの出発点は、「この商品を売りたい」ではありません。

「この商品は、どんな状況で人の役に立てるか?」という問いから始めるべきです。

たとえば:

1.「寝汗で朝が不快」→通気性の高い羽毛布団

2.「午後の眠気」→栄養ドリンク

3.「肩こりがひどくて眠れない」→低反発枕

こうした日常の中の「困りごと」に寄り添う言葉があれば、ブランドは“自分ごと”になり、ようやくユーザーの行動につながるのです。

戦略とは、「いつ、誰に、何を思い出してもらうか」の設計

これまでの章でご紹介してきたフレームや比較、ストーリー構成などはすべて、「そのとき、その人の頭の中に、どんなブランドを想起させたいか?」を設計するためのツールです。

マーケティングとは、言い換えれば“思い出され方をデザインすること”。その設計力を、あなたのブランドやサービスにも応用してみてください。

明日から使える!カテゴリーエントリーポイント(CEP)活用チェックリストとテンプレート集

最終章では、ここまで解説してきたカテゴリーエントリーポイント(CEP)の考え方を、実際にマーケティング施策へ落とし込むための「チェックリスト」や「構成テンプレート」にまとめてご紹介します。

実務の現場でそのまま使えるよう、シンプルに、かつ応用のきく形に仕上げました。

1.カテゴリーエントリーポイント(CEP)を見つけるための質問リスト

まず、商品やサービスに対して、以下のような質問を投げかけてみましょう。この商品は、どんなときに「使いたい」と思われるか?

その状況にあるとき、ユーザーは何を考え、何に困っているか?

「〇〇なときは△△」の〇〇に入りそうなシーンは何か?すでに使っている人は、どんなタイミングで買ったのか?類似の商品カテゴリは、どんな状況で使われているか?

これらに答えるだけで、「使われるシーン」=CEPが明確に見えてきます。

2.LP構成テンプレート(認知度別)

高認知ブランド向け(例:Red Bull)

状況提示(CEP):「午後の集中力には…」

商品登場:Red Bullのロゴと缶の写真

理由提示:カフェイン+B群でリフレッシュ

実績‧信頼性:世界160カ国で展開

CTA:「今すぐ試す」「コンビニで手に入れる」

低認知ブランド向け(例:koyomi)

問題共感:「夜中に寒くて目が覚めること、ありませんか?」

原因可視化:「布団の断熱力が足りない可能性」

商品提案:「1.3kgのあたたかい軽量布団」

ユーザーの声:「寒がりでも朝までぐっすり」

安心設計:「30日間返品保証」「送料無料」

CTA:「理由を読む」「体験談を見てみる」

3.広告テンプレート(認知度別)

高認知ブランド広告(目的:思い出してもらう)

キャッチコピー:「〇〇なときは△△」

ビジュアル:商品が主役、状況を背景で表現

CTA:「今すぐ試す」「買う」

低認知ブランド広告(目的:気づかせる)

キャッチコピー:「△△って、こんなことで困っていませんか?」

ビジュアル:人の表情や生活感ある場面で“自分ごと”化

CTA:「もっと知る」「なぜを読む」「体験談を見る」

4.ストーリーフレームの構成ポイント

どんな施策でも、以下の5ステップを意識するだけで説得力が高まります。

- ユーザーの“今”の状況に共感

- 課題‧悩みの明文化

- その原因や背景の説明

- 解決策としてのブランド‧商品登場

- 行動につながるCTA(試す/読む/選ぶ)

5.施策立案時のチェックポイント

□今回のターゲットは「ブランドを知っている人」か「知らない人」か?

□商品を思い出してほしい“状況”は具体化できているか?

□ユーザーの「それ、私だ」と思える共感表現があるか?

□CTAは押しすぎていないか?逆に弱すぎないか?

□コンテンツの流れに“納得の順序”があるか?

まとめ:思い出されるブランドを設計する時代へ

「売りたい」を前面に出す時代は、もう終わっています。

これからは、「どんなときに思い出してほしいか」を明確にして、そこから行動を引き出すブランド設計が必要です。

カテゴリーエントリーポイント(CEP)は、そのための強力なフレームであり、あらゆるマーケティング施策の出発点になります。

この記事が、あなたのブランドやサービスに「記憶に残る“使われ方”」を与えるヒントになれば幸いです。

今こそ、「いつ、誰に、なぜ思い出されるか?」を作っていきましょう。