N1分析とは?メリット・デメリットとECサイトでの活用方法を徹底解説

「みんな同じものが欲しい」という時代は終わりを迎え、現代の消費者は一人ひとりが異なる価値観や好みを持っています。こうした状況下で、顧客一人ひとりに深く寄り添うマーケティング手法「N1分析」が注目を集めています。

N1分析とは、統計学における「N=1」の概念をマーケティングに応用し、たった一人のお客様に焦点を当てて徹底的に分析・理解する手法です。これにより、顧客の深層心理や隠れたニーズを掘り起こし、画一的なアプローチでは見つけられない新たなビジネスチャンスを創出することが可能になります。

本記事では、N1分析の基本的な定義から、そのメリット・デメリット、さらにはECサイトにおける具体的な活用方法まで、網羅的に解説します。特に、顧客一人ひとりの「生の声」をどのように引き出し、ビジネス成長の糧に変えていくのか、その実践的なノウハウを深掘りしていきます。

N1分析とは?1人の声に耳を傾けるマーケティング手法

近年、消費者ニーズの多様化・細分化が進む中で、多くのデータを集計するだけでは捉えきれない「深層心理」や「実際の行動理由」を理解することの重要性が増しています。N1分析は、こうした課題に対し、あえて「特定の1人(N=1)の顧客」に焦点を当て、その行動や心理を徹底的に深掘りすることで、本質的なニーズや隠れた課題を発見しようとするマーケティング手法です。

N1分析の定義と特徴

N1分析は、集計ベースの大量データ分析とは対照的に、1人のユーザー事例を深く観察・ヒアリングすることで、他の多くの顧客にも通用する普遍的な本質を見つけ出すことを目指します。

1人のユーザーから導く本音とは

表面的な要望だけでなく、その背後にある想いや問題点を徹底的に掘り下げることで、ユーザーの真のニーズに迫ります。

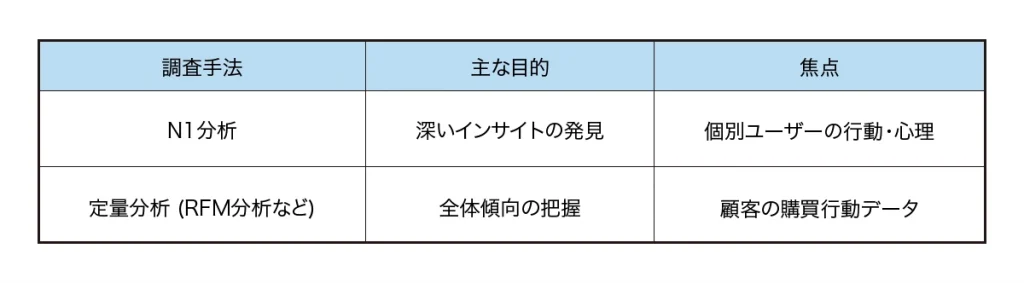

N1分析と定量分析(RFM分析など)との違い

N1分析は、個別事例から普遍的な示唆を得ようとする質的アプローチであり、全体傾向を把握する定量分析とは異なるアプローチと言えます。一方のRFM分析は、顧客を購買頻度、最終購入日、購入金額といった3つの軸でセグメント化し、優良顧客や休眠顧客などを特定することで、効果的なアプローチを可能にします。

N1分析が個々の顧客の「なぜ」を深掘りするのに対し、RFM分析は「誰が」「いつ」「どれくらい」買っているのかという顧客行動の全体像を可視化することに長けており、両者を組み合わせることで、より多角的で精緻な顧客理解とマーケティング施策の立案が可能になります。

参考記事:RFM分析とは?ECビジネスでの活用手順を解説

N1分析のメリット・デメリットを整理

N1分析は、顧客一人ひとりの詳細な情報を深く理解できる点が大きな強みです。これにより、従来の定量分析では見落としがちな、顧客の隠れたニーズや潜在的な課題を発見できます。この発見されたインサイトは、顧客体験の向上や、よりパーソナライズされたマーケティング施策の立案に繋がります。

しかし、その一方で、N1分析は主観が入り込みやすく、得られた結果が他の顧客にも同様に当てはまるかどうかの再現性が低いという側面もあります。また、収集した情報を検証し、再現性のある知見として定着させるための体制構築が難しいという課題も抱えています。

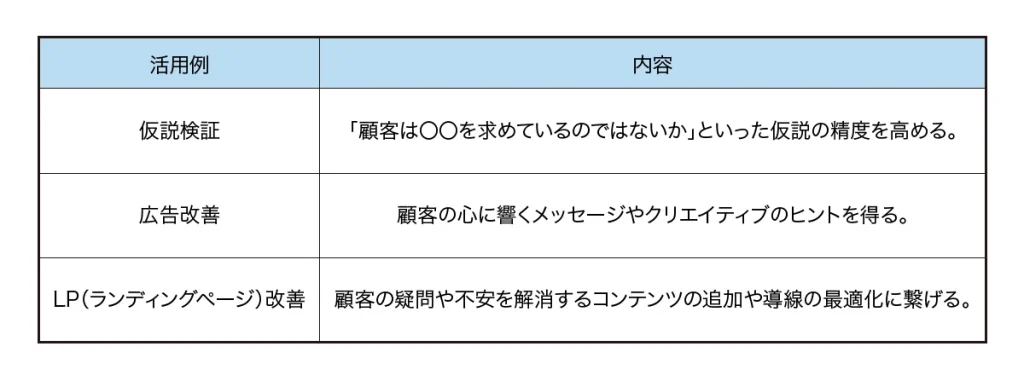

メリット|深いインサイトによって仮説検証や広告やLP改善に応用が期待できる

N1分析は、特定の顧客一人に深く焦点を当てることで、その顧客が抱える潜在的なニーズや課題、行動の背景にある真の理由を明らかにします。これは、従来の定量分析では見過ごされがちな「なぜ」の部分に光を当てることに相当します。

例えば、ある顧客が特定の商品に強い関心を示しながらも購入に至らない場合、N1分析を通じてその理由を探ることができます。それは、価格への不満かもしれませんし、商品情報への疑問、あるいは購入プロセスにおける何らかの障壁かもしれません。

このようにして得られた顧客一人ひとりの「本音」や「深いインサイト」は、以下のような具体的なマーケティング活動に活用できます。

このように、N1分析によって得られる深い顧客理解は、マーケティング施策の効果を最大化するための強力な武器となります。

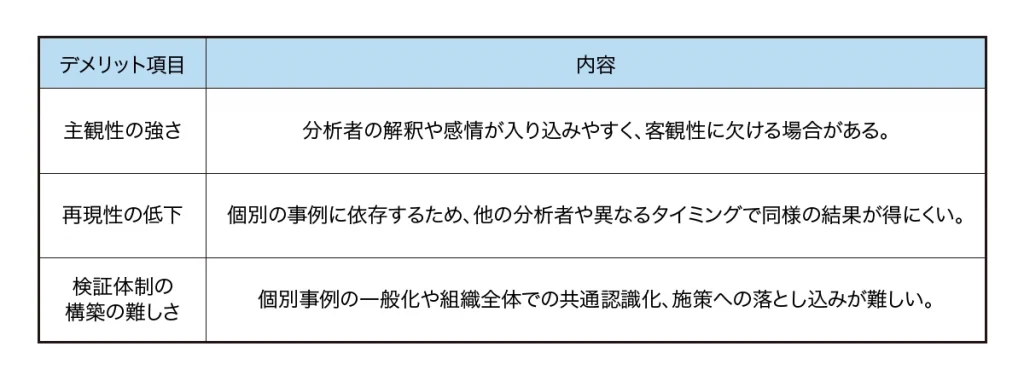

デメリット|主観が強くなり再現性の低下や検証体制の構築が難しくなる

N1分析は、個々の顧客の深いニーズを探る上で非常に有効な手法ですが、その特性ゆえにいくつかのデメリットも存在します。

まず、主観性の強さが挙げられます。特定の1人の顧客の声に焦点を当てるため、分析者の解釈や感情が入り込みやすく、客観的なデータ分析とは異なる側面を持ちます。これにより、分析結果が分析者の主観に大きく依存し、再現性の低下を招く可能性があります。他の担当者が同じ分析を行っても、同様の結果が得られるとは限りません。

また、N1分析の結果を組織全体で共有し、共通認識として活用するためには、検証体制の構築が難しいという課題もあります。個別の顧客事例を一般化し、他の顧客層にも適用できるような仮説を立てるには、高度な抽象化能力と論理的思考が求められます。

これらのデメリットを理解し、定量分析など他の手法と組み合わせながら活用していくことが重要です。

ECマーケティングにおけるN1分析の価値とは?

N1分析は、ECサイトやD2Cビジネスにおいて特にその真価を発揮します。なぜなら、これらのビジネスモデルでは顧客との直接的な接点が多く、個々の顧客体験がリピート購入やブランドロイヤルティに直結しやすいからです。一人の顧客の声から、商品開発のヒントや、よりパーソナルなコミュニケーション戦略の糸口を見つけ出すことができます。

EC・D2Cに最適

N1分析は、特にEC(電子商取引)やD2C(ダイレクト・トゥー・コンシューマー)ビジネスにおいて、その真価を発揮するマーケティング手法と言えます。これらのビジネスモデルでは、顧客との直接的な関係構築が事業継続の鍵となります。

N1分析がEC・D2Cに最適である理由は、以下の点が挙げられます。

- 顧客との距離の近さ: 顧客が直接商品を購入し、サービスを受けるため、顧客一人ひとりの行動や声が直接事業に影響します。

- LTV(顧客生涯価値)の重視: 成功しているEC・D2C企業は、新規顧客獲得だけでなく、既存顧客との長期的な関係構築(LTVの最大化)に注力しています。N1分析は、顧客の「本音」に迫ることで、リピート率向上や顧客満足度を高めるための具体的な施策立案に不可欠です。

- データと定性情報の融合: ECサイトでは、購入履歴や閲覧履歴といった定量データが蓄積されやすい一方、顧客の感情や購入に至る背景といった定性情報は収集が難しい場合があります。N1分析は、インタビューやレビュー分析などを通じて、この定性情報を深く掘り下げることを可能にします。

楽天市場|HERO商品の発掘や育成に役立つ

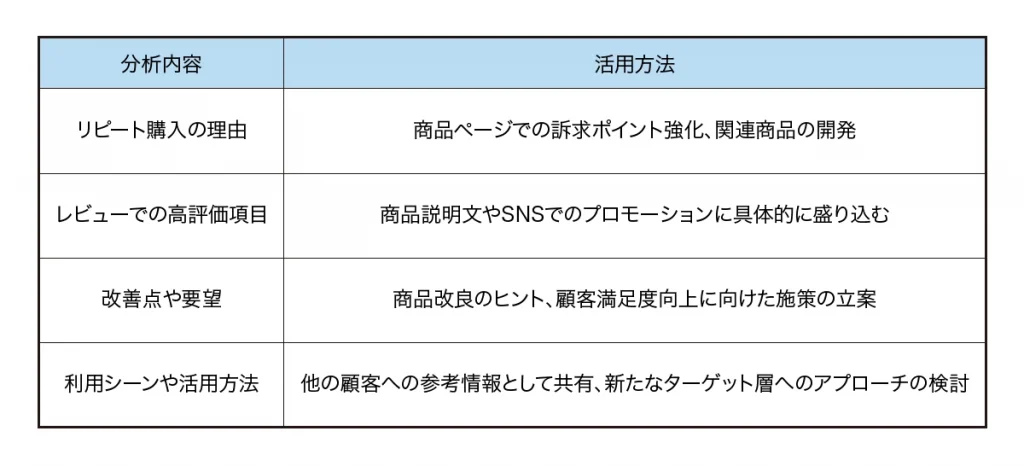

N1分析は、楽天市場などのECサイトにおいて、個々の顧客の購買行動やレビューから隠れたニーズや満足度を深く理解するのに役立ちます。特に、売れ筋商品(HERO商品)の発掘や、その商品の魅力をさらに引き出して育成していくプロセスにおいて、N1分析の価値は非常に高いと言えます。

例えば、ある顧客が特定の商品を繰り返し購入している場合、その顧客のレビューや問い合わせ履歴を詳細に分析することで、商品に対する深い愛着の理由や、どのような点が特に気に入っているのかといった「本音」が見えてきます。これは、単に「売れている」という事実だけでは得られない、商品の強みや改善点に関する貴重なインサイトとなります。

N1分析を通じて得られた個別の顧客の声は、以下のような形でHERO商品の育成に活用できます。

このように、N1分析は、一人ひとりの顧客の声に真摯に耳を傾けることで、楽天市場におけるHERO商品のポテンシャルを最大限に引き出し、持続的な成長へと繋げるための強力なマーケティング手法となり得ます。

関連記事:楽天市場のHERO商品育成戦略|売れる商品を見つける選定ポイントと育て方

Amazon |カスタマーレビュー分析の延長で活用

Amazonでは、日々膨大な数のカスタマーレビューが投稿されています。これらのレビューは、N1分析における「顧客の声」を収集する上で非常に貴重な情報源となります。特に、商品の良い点だけでなく、改善点や不満点といったネガティブな意見に注目することで、顧客の隠れたニーズや期待を深く理解することができます。

例えば、ある商品に対して「使い方が難しい」というレビューが複数ある場合、それは説明不足やUI/UXの改善が必要であることを示唆しています。このような具体的な声を集め、分析することで、以下のようなN1分析の深化に繋がります。

このように、AmazonのカスタマーレビューをN1分析の視点で読み解くことは、ECサイトにおける顧客理解を深め、より効果的なマーケティング施策に繋げるための有効な手段と言えます。

関連記事:Amazonレビュー分析で売れる商品を見つける方法を徹底解説

関連記事:Amazon購買分析で売上アップ!顧客理解を深める3ステップ

N1分析の進め方と具体的な手順

N1分析は、単に顧客の声を聞くだけでなく、体系的なプロセスを経て実施することで、より深い洞察と具体的なアクションに繋げることができます。ここでは、ECサイトのマーケティング担当者が実践できるN1分析の進め方と具体的な手順を解説します。

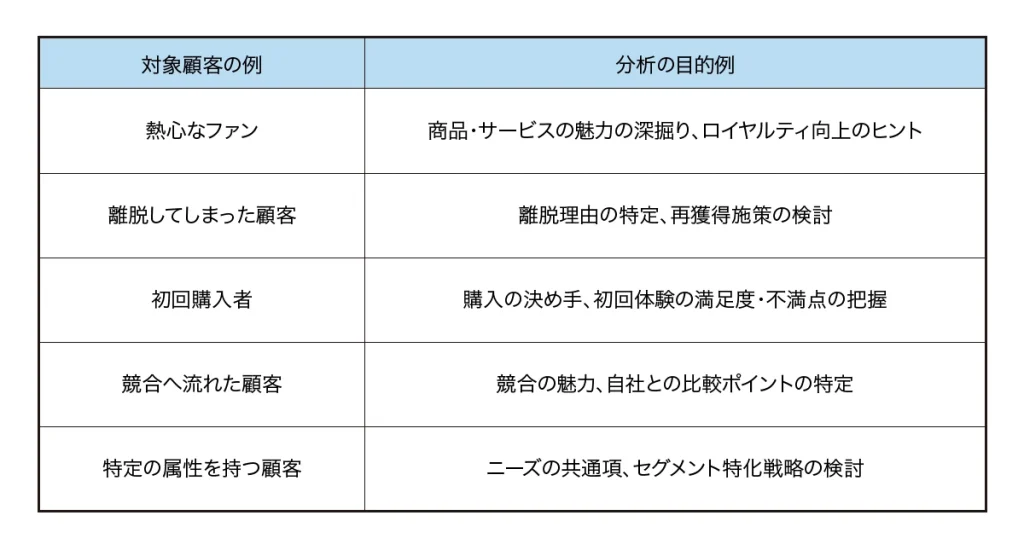

①対象顧客の選定(ファン/離脱者/初回購入者など)

N1分析を進める上で、まず最も重要なのが「誰の声を聞くか」という対象顧客の選定です。闇雲にインタビューを行っても、得られる情報は断片的で、ビジネスの改善に繋がりにくい場合があります。

効果的なN1分析のためには、明確な目的意識を持って顧客をセグメント化し、対象を選定することが不可欠です。以下に、代表的な対象顧客の例を挙げます。

これらの顧客群の中から、現在のビジネスフェーズや課題に合わせて、最も深く掘り下げるべき対象を選定することで、N1分析から得られるインサイトの質と解像度が格段に向上します。

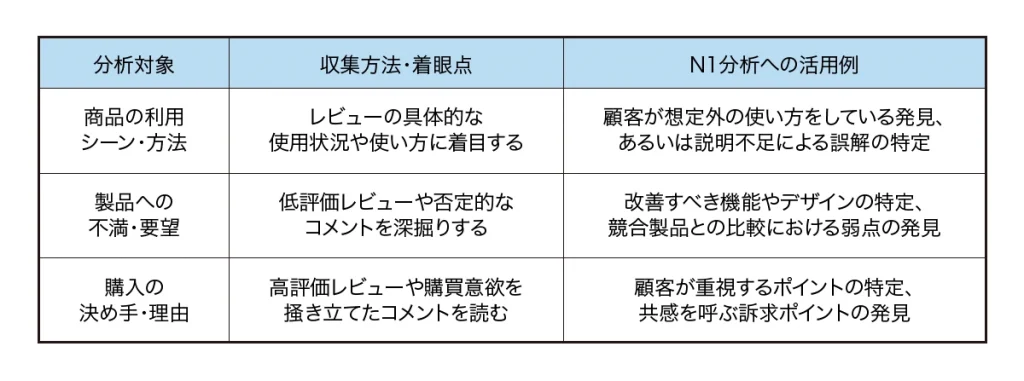

②インタビュー設計・行動観察・レビュー読み解き

N1分析を進めるにあたり、対象顧客の「生の声」を深く理解するための具体的な手法を見ていきましょう。

まず、インタビュー設計では、対象顧客に合わせた質問項目を準備します。商品の購入に至った背景、使用上の満足点や不満点、改善してほしい点などを具体的に聞き出すことで、顧客の深層心理に迫ります。例えば、「なぜこの商品を選んだのか」「どのような場面で使っているのか」「他にどのような選択肢を検討したか」といった質問は、顧客の購買動機や利用シーンを明らかにするのに役立ちます。

次に、行動観察です。これは、顧客が実際に商品を使っている様子を観察し、インタビューでは拾いきれない無意識の行動や戸惑いを捉える手法です。例えば、ECサイトであれば、商品の閲覧履歴やカート投入までの行動フローなどを分析することで、顧客がどこでつまずいているのか、どのような情報に興味を持っているのかを把握できます。

最後に、レビュー読み解きです。ECサイトの商品レビューやSNS上の口コミは、顧客の率直な意見が凝縮された貴重な情報源です。良い点だけでなく、改善点や要望といったネガティブな意見にも注目し、共通する課題やニーズを抽出します。

これらの手法を組み合わせることで、1人の顧客から得られる情報を多角的に分析し、より本質的なインサイトを得ることが可能になります。

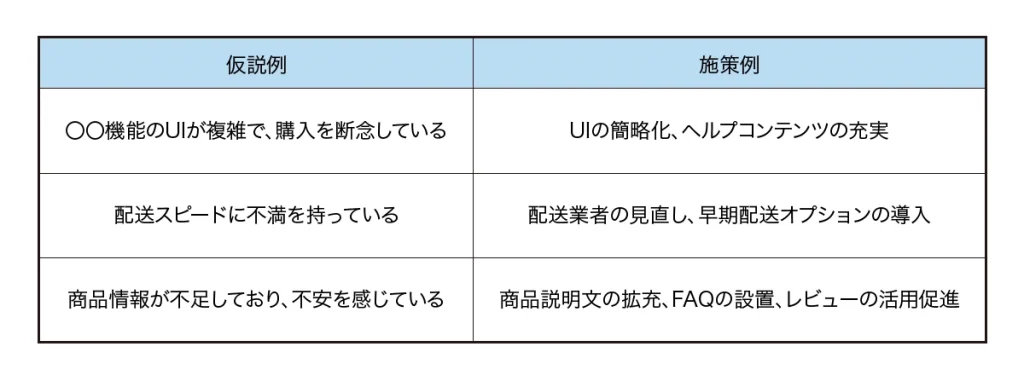

③仮説化と施策への落とし込み

N1分析で得られた顧客の「本音」は、具体的な施策へと繋げるために、仮説として言語化することが重要です。例えば、ある顧客が「〇〇という機能が使いづらい」と発言した場合、これを「ターゲット層の〇〇%が同様の不満を抱えているのではないか?」といった仮説に落とし込みます。

そして、この仮説に基づき、具体的な施策を検討します。

このように、1人の顧客の声から得られたインサイトを、より多くの顧客に当てはまる可能性のある仮説へと昇華させ、具体的な改善策を立案・実行していくことが、N1分析を成功させる鍵となります。

④定量検証(例:SOVやRFM分析との連携)

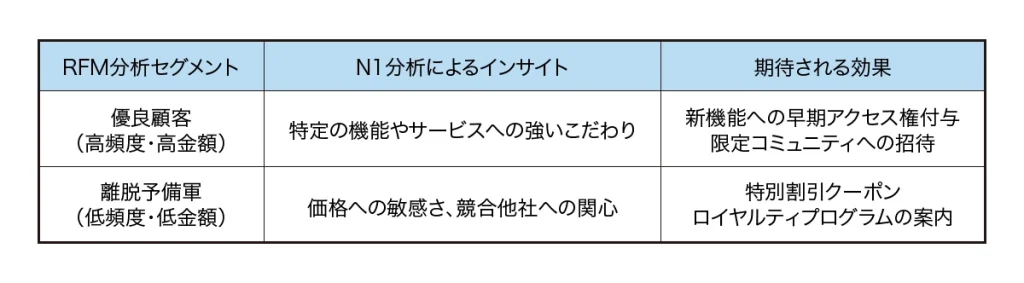

N1分析で得られた顧客の深いインサイトは、定量的なデータと組み合わせることで、より確実な仮説検証と施策の効果測定に繋がります。例えば、RFM分析(Recency:最終購入日、Frequency:購入頻度、Monetary:購入金額)を活用し、N1分析で特定された顧客層が、RFM分析におけるどのセグメントに該当するかを確認します。

このように、N1分析で得られた「なぜ」という理由を、RFM分析の「誰が」というデータと結びつけることで、より的確なマーケティング施策の立案が可能になります。さらに、SOV(Share of Voice:市場における声の占有率)分析と連携させることで、競合と比較した自社ブランドの認知度や顧客のロイヤルティを定量的に把握し、N1分析で得られた顧客の声が市場全体でどの程度影響力を持つのかを検証することもできます。

参考記事:SOVとは?分析方法とマーケティング戦略への活用方法を解説

N1分析を活かすためのコツとCRM的視点

N1分析で得られた貴重な顧客の声は、個別の事象として捉えるだけでなく、より大きな顧客理解へと繋げるための羅針盤となります。単なる「声」としてではなく、「なぜそう感じたのか」「どのような状況でそう発言したのか」といった背景まで深く掘り下げることで、その顧客の行動原理を理解しようとする姿勢が重要です。この深掘りが、抽象的なインサイトを具体的な改善策へと結びつけるための第一歩となります。

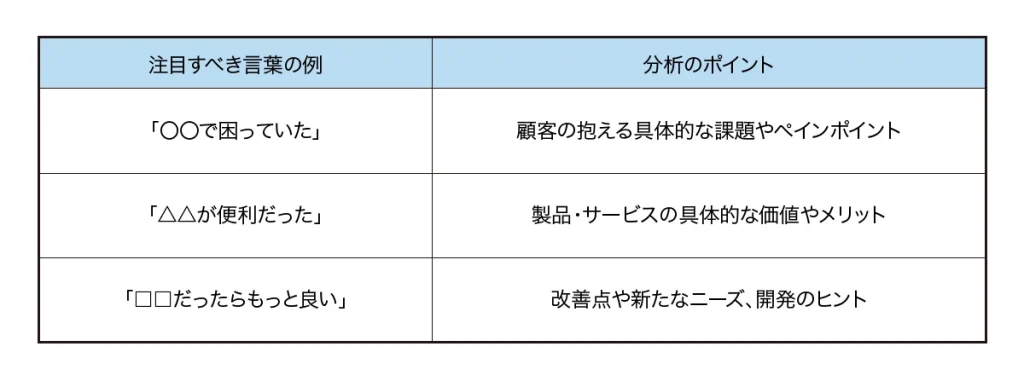

「その人だけの言葉」に注目する

N1分析では、単に顧客の意見を収集するだけでなく、「その人だけの言葉」に注目することが重要です。なぜなら、顧客が実際に使っている言葉や、何に価値を感じているのかといった本音は、その顧客固有の経験や感情に根差しているからです。

例えば、ある顧客が「この機能は本当に助かる」と表現した場合、その「助かる」が具体的にどのような状況で、どのように役立ったのかを深掘りします。この具体的な表現こそが、多くの顧客に共通するニーズや、潜在的な課題を浮き彫りにする鍵となります。

以下に、注目すべき「その人だけの言葉」の例を挙げます。

これらの「その人だけの言葉」を深く掘り下げることで、抽象的なデータだけでは見えてこない、顧客のリアルな感情や行動様式を理解することができます。

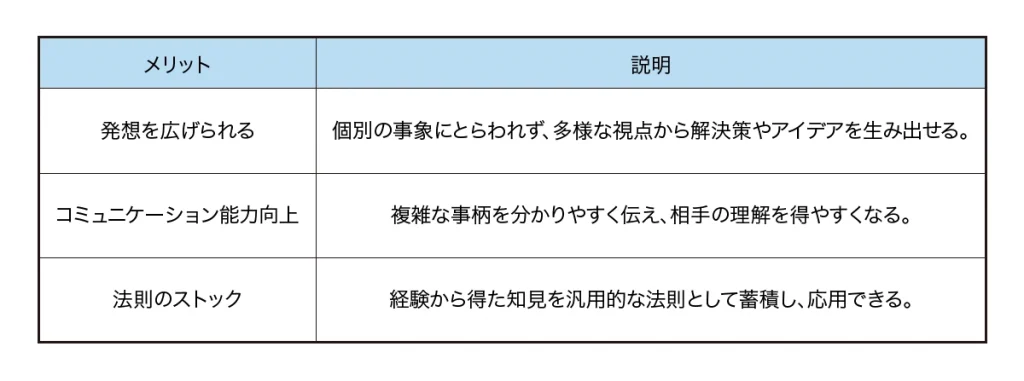

抽象化と仮説の言語化スキルを育てる

N1分析で得られた顧客の「本音」は、そのままでは具体的な施策に繋がりにくい場合が多くあります。そこで重要となるのが、抽象化と仮説の言語化スキルです。

抽象化とは、具体的な事象から共通する要素や法則性を見つけ出し、より包括的・概念的な理解へと高める思考プロセスです。例えば、「鉛筆」という具体的な道具を「書くもの」というより広い概念で捉え直すようなイメージです。

【抽象化思考を鍛えるメリット】

抽象化能力が高まることで、以下のようなメリットが期待できます。

N1分析で得られた個別の顧客の声から「なぜその行動をとったのか」「どのようなニーズがあるのか」といった本質を捉え、それを言語化して仮説を立てることで、再現性のあるマーケティング施策へと繋げることができます。

CRMや顧客セグメントとの掛け合わせを意識する

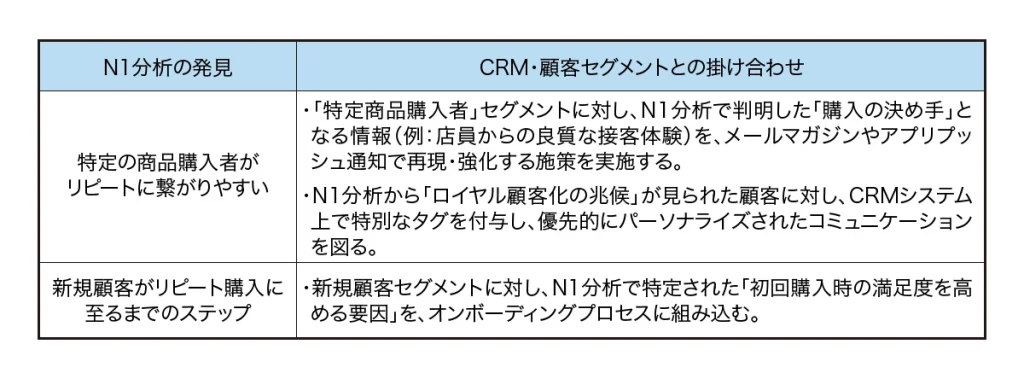

N1分析で得られた顧客一人ひとりの深いインサイトは、CRM(顧客関係管理)戦略や既存の顧客セグメントと掛け合わせることで、さらにその価値を高めることができます。

例えば、以下のような掛け合わせが考えられます。

このように、N1分析で得られた「なぜそうなるのか」という定性的な理解を、CRMシステム上のデータや既存の顧客セグメントという定量的な枠組みに落とし込むことで、より効果的で再現性のある顧客育成施策の設計が可能となります。

参考記事:楽天市場で効果的なCRM施策5選|リピートを増やすコツも解説

まとめ

N1分析は、1人の顧客の声に深く耳を傾けることで、これまで見えなかった本質的なニーズや課題を明らかにする強力なマーケティング手法です。この手法をECサイト運営に活用することで、顧客理解を深め、ヒット商品やサービスの創出、優良顧客の育成に繋げることが期待できます。

N1分析を成功させるためには、対象顧客の丁寧な選定、インタビュー設計、そして顧客の声から得られたインサイトを言語化し、仮説として具体化するスキルが重要となります。さらに、CRMデータとの連携やセグメント化された顧客層へのアプローチを組み合わせることで、より効果的なマーケティング施策を展開できるでしょう。

N1分析で得られた深い顧客理解は、単なる数値分析では得られない貴重な示唆を与えてくれます。この分析を継続的に行うことで、変化の激しい市場においても、顧客に選ばれ続けるための強固な基盤を築くことが可能です。

N1分析に関するよくある質問

- N1分析とRFM分析の違いは何ですか?それぞれの分析をどのように組み合わせれば効果的ですか?

- N1分析は「特定の1人の顧客」に焦点を当て、その行動や心理を深掘りすることで、本質的なニーズや隠れた課題を発見する「質的アプローチ」です。一方、RFM分析は、顧客の購買頻度、最終購入日、購入金額といったデータから顧客をセグメント化し、全体的な傾向を把握する「定量的アプローチ」です。

- N1分析で得られた顧客の声を、どのようにECサイトの売上向上に繋げるべきですか?

- N1分析で得られた顧客の「本音」や「深いインサイト」は、ECサイトの売上向上に直接活用できます。具体的には、以下の3つのステップが重要です。

・仮説化と言語化

・施策への落とし込み

・定量検証と改善

N1分析で得られた顧客理解を具体的な仮説と施策に落とし込み、その効果を定量的に検証することで、顧客体験の向上や売上向上に繋げることが期待できます。