【最新版】日本国内のEC市場規模と今後の予測を徹底解説

インターネットの普及により私たちの生活は大きく変わり、買い物もオンラインで行うことが当たり前になりました。EC市場は年々拡大しており、その規模や動向を理解することは、ビジネス戦略を考える上で非常に重要です。

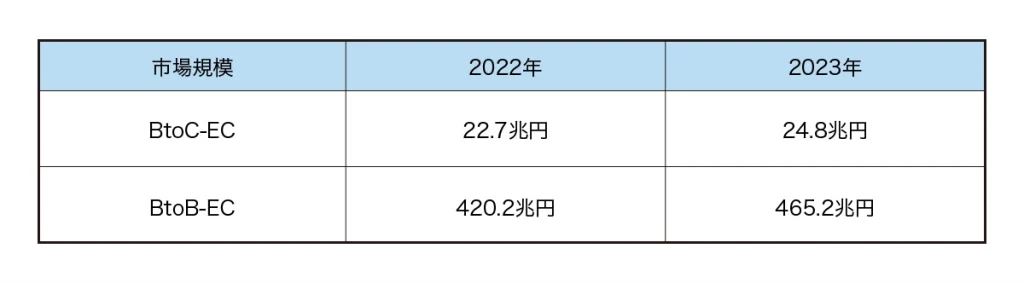

経済産業省の調査によると、2023年の国内EC市場規模はBtoCとBtoBを合わせて493兆円を超え、前年比で約10%の成長を見せています。特にBtoC市場は24.8兆円に達し、EC化率(全商取引に占めるECの割合)も9.38%と増加傾向にあります。

本記事では、EC市場の現状と今後の動向について詳しく解説していきます。

EC市場の成長要因、市場規模の推移、越境ECの現状と将来予測、そして実店舗との関係性や新たなビジネスモデルの登場など、多角的な視点から分析することで、EC市場の全体像を把握し、今後のビジネスチャンスを探る一助となることを目指します。

そもそもECとは

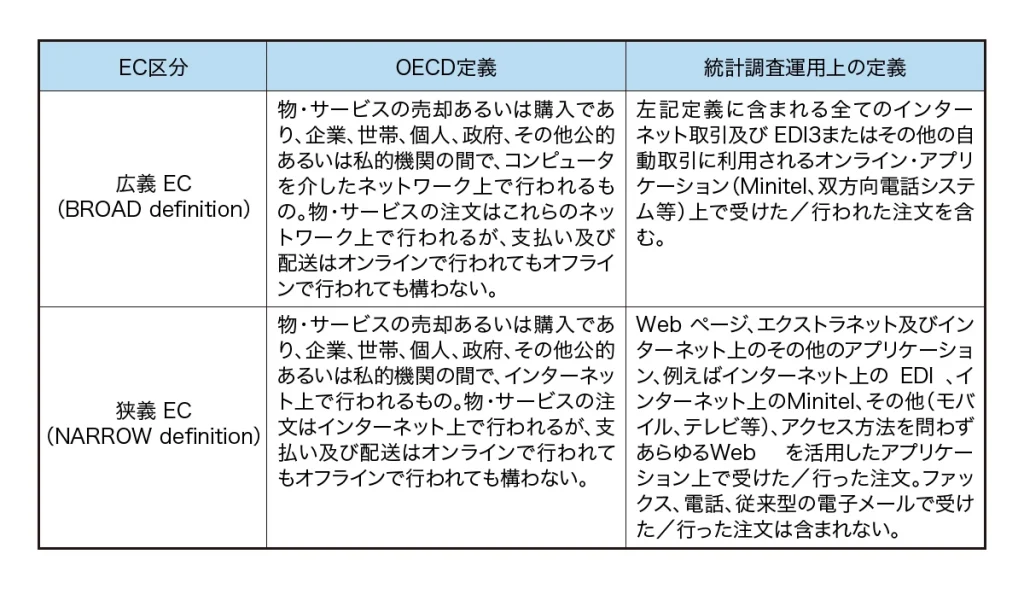

国内EC市場規模について知る前に、「EC」や「EC化率」といった用語の定義について理解を深めておきましょう。

「EC」という用語は普段何気なく使うものですが、定義には「広義のEC」と「狭義のEC」の2つが存在し、「経済協力開発機構(OECD)」「統計調査運用上の定義(後に取り上げる「令和5年度電子商取引に関する市場調査報告書」における定義)」では下記のように定義付けられています。

引用元:令和5年度電子商取引に関する市場調査報告書(経済産業省)

引用元:令和5年度電子商取引に関する市場調査報告書(経済産業省)

広義のECでは「コンピュータを介して行われる物・サービスの購入・売却」となっており、Minitelや、双方向電話システム等で受けた・行われた注文も含まれます。

一方の狭義のECでは「インターネット上で行われる物・サービスの購入・売却」となっており、様々なインターネット上での取引が含まれます。

後ほど国内EC市場規模を紹介する際に「令和5年度電子商取引に関する市場調査報告書」を参考にしますが、本記事でも上記資料との整合性をとるため、ECの定義を「インターネットを利用して、受発注がコンピュータネットワークシステム上で行われること」として進めます。

インターネットを介した商品の購入・売却のうち、例えば「見積り等がコンピュータネットワークシステム上で行われ、受発注指示が人による口頭、書面、電話、FAX等を介して行われるような取引」は本調査のECの定義には含まれていないため、実際の国内小売市場に比べて、国内EC市場規模は小さくなります。

また、本調査のECの定義が「インターネットを利用して、受発注がコンピュータネットワークシステム上で行われること」としているため、ある該当取引の前後に行われた、定義から逸れる商取引は含まれません。

例えば、ECサイトで商品を購入したユーザーが、その後何らかの形でインターネットを介さない取引を行った場合の取引額は反映されない、ということです。

あくまで「インターネット上で受発注が行われたことが確認できる取引額」であることを覚えておきましょう。

EC化率とは

EC化率とは、全ての商取引のうち、EC市場が占める割合を示した値です。「EC化率=EC市場の取引総額÷全商取引額」で算出できます。

EC化率が高い国として「中国」が挙げられますが、EC化率が進んでいる国ではECサイト上での商品購入や、電子決済などが広く普及しており、日常的にインターネット上で商取引が完結しているシーンが多くなります。

例えば、中国ではアリババグループが運営する「Tmall」で多くのEC取引が一般化しているほか、同グループが運営するOMO型スーパーマーケット「盒馬鮮生(フーマーシェンシェン)」によるオンライン注文システムによって、自宅に居ながらスーパーマーケットの商品が購入できるサービスが普及しています。

一方でEC化率が低い国では、中国のようにEC上の商取引や、オンライン注文が可能なOMO型スーパーマーケットなどのシステムが普及しておらず、「実店舗で現金を介した商取引を行うこと」が主流になっている傾向にあります。

世界的なインターネットの普及にともない、どの国でもEC化率は年々増加傾向にありますが、中でもトップを独走するのが中国という位置付けです。

BtoC-ECとは

BtoC-ECとは、企業から個人へ物・サービスが提供される際のEC取引を表す用語です。

一般的にイメージされるECの多くはこのBtoC-ECに属し、例えばAmazonや楽天市場などのECサイト上で行われる商取引はBtoC-ECに該当します。

ちなみに「BtoC」は「企業から個人へ物・サービスが提供されるビジネスモデル」を指すため、例えば個人が小売店やスーパーマーケットで商品を購入する際は、BtoCの商取引として計上され、BtoC-ECの商取引にはカウントされません。

BtoB-ECとは

BtoB-ECとは、企業から企業へ物・サービスが提供される際のEC取引を表す用語です。

企業間取引は全てBtoBとしてカウントされますが、企業間の取引にはオンライン・オフラインそれぞれ多様な取引の形態があるため、どういった商取引をBtoB-ECに含めるか、といった議論が行われる必要があります。

また、一般的にBtoB-ECは、BtoC-ECよりも市場規模が大きくなる傾向にあります。

なぜなら、ある小売業者と個人の間で取引される商品には、開発・製造・輸送段階で多くの企業・中間業者が関わっており、それぞれに製造コスト・輸送コストが発生するからです。

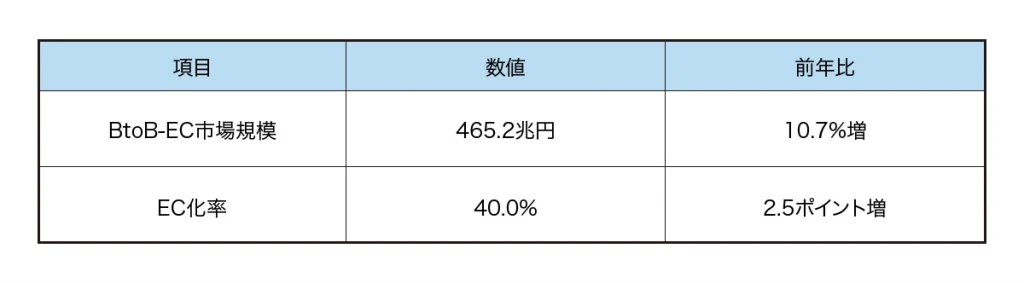

実際、2023年のBtoC-EC市場(物販系分野)は「14兆6,760億円」に対し、BtoB-EC市場は「465.2兆円」と、32倍近くの市場規模になっています。

さらにBtoB-EC市場のEC化率は「40.0%」と、BtoC-EC市場のEC化率「9.38%」に比べて高い数値を記録しています。

この背景には「流通BMS」に代表されるEDI(企業間の取引や受発注に関わる文書などがインターネットを介して電子データとしてやり取りされるシステム)が、標準化されたフォーマットによってインターネット上で使用されていることが関係しています。(=標準EDI)

CtoC-ECとは

CtoC-ECとは、個人から個人へ物・サービスが提供される際のEC取引を指す用語です。

メルカリなどのフリマアプリや、Yahoo!オークションなどのオークションサイトでの個人間の取引が該当します。

新型コロナウイルス感染症蔓延の影響を受けて、非対面・非接触の商取引は加速し、国内BtoC-EC市場はEC化率が上昇傾向となっています。

Amazonや楽天市場などモール型ECの需要拡大(巣ごもり需要)と並行する形で、個人間の物・サービスの販売(CtoC-EC)もフリマアプリ等を介して需要が拡大しました。

一般の個人がインターネット上で物・サービスを購入することに慣れた結果、CtoC-EC市場も大きく拡大するようになったと考えることができます。

EC市場の成長を促進する要因とは

EC市場の成長を促進している要因として、2020年から2022年までは新型コロナウイルス感染症の影響による「巣ごもり需要の拡大」が挙げられましたが、2023年に入ってからは消費者の実店舗回帰の機運が高まったことが主な背景と考えられます。

特にBtoC-EC市場では、消費者の外出需要の高まりとともに、旅行サービス、飲食サービス、チケット販売の市場規模が拡大したことが主な要因といえます。

その他、EC市場の成長要因として、以下のようなものが挙げられます。

- 物流インフラの整備

- キャッシュレス決済の普及

- 越境ECの拡大

これらの要因が複合的に作用することで、EC市場は今後も成長を続けると予想されます。

最新の国内EC市場の推移と動向について

経済産業省の調査によると、2023年のBtoC-EC市場規模は24.8兆円に達し、前年比9.23%増と力強い成長を続けています。BtoB-EC市場も465.2兆円と更に大きな規模で、前年比10.7%増と成長しています。EC化率もBtoCで9.38%、BtoBで40.0%と上昇傾向にあり、商取引のデジタル化が加速しています。

BtoC-EC市場を分野別に見ると、物販系では食品・飲料・酒類、家電、衣類、生活雑貨が上位を占めています。特に書籍や映像・音楽ソフトなどはEC化率が50%を超え、オンラインでの購入が主流になりつつあります。サービス系では旅行サービスが大きな割合を占め、コロナ禍からの回復基調が鮮明です。デジタル系ではオンラインゲームが中心ですが、市場は一時的に縮小しています。

CtoC-EC市場も2.48兆円と成長を続けており、個人間の取引もEC市場において重要な役割を果たしています。

2023年のBtoC-EC市場規模と動向

経済産業省が発表した「令和5年度電子商取引に関する市場調査」によると、2023年の日本国内のBtoC-EC市場規模は、前年比9.23%増の24.8兆円と推計されています。

物販系分野では、ほぼ全てのカテゴリが堅調に推移したほか、食品・飲料・酒類もコロナ禍による巣ごもり需要の反動減から回復基調が見られました。サービス系分野では、旅行関連サービスが好調に推移し、デジタルコンテンツも堅調に推移しました。

2023年のBtoB-EC市場規模と動向

2023年の国内BtoB-EC(企業間電子商取引)市場規模は、465.2兆円に達しました。これは前年の420.2兆円から10.7%増加しており、BtoB-EC市場の力強い成長を改めて示しています。

EC化率(商取引全体に占めるECの割合)も上昇傾向にあり、2023年は40.0%に達しました。前年から2.5ポイントの増加となり、企業間の取引においても電子化が着実に進んでいることが分かります。

BtoB-EC市場の拡大は、業務効率化やコスト削減といったメリットに加え、アフターコロナ時代における非対面取引の需要の高まりも影響していると考えられます。今後も、デジタル技術の進化や新たなビジネスモデルの登場により、BtoB-EC市場はさらに成長していくことが予想されます。

2023年のCtoC-EC市場規模と動向

近年、ECチャネルの一つとして個人間EC(CtoC-EC)が急速に拡大していることを踏まえ、2016年から、CtoC-EC市場規模の推計調査が実施されています。

2023年のCtoC-ECの市場規模は2兆4,817億円と推計され、伸び率は前年比5.0%増となりました。

モバイルECの成長とその影響

近年のスマートフォンやタブレットの普及は、EC市場においてモバイルECの成長を著しく加速させています。手軽にいつでもどこでもインターネットにアクセスできるようになったことで、消費者はより気軽にオンラインショッピングを楽しむことができるようになりました。

特にモバイルECは、実店舗での購買体験を大きく変えつつあります。例えば、消費者は実店舗で商品を手に取って確認した後、その場でモバイルECサイトで価格を比較し、より安い価格で購入するといった行動も珍しくありません。これは「ショールーミング」と呼ばれ、モバイルECの普及により顕著になった購買行動の一つです。

モバイルECの成長は、EC事業者にとって新たなビジネスチャンスと課題の両方を突きつけています。モバイルEC市場で成功を収めるためには、モバイルフレンドリーなウェブサイトの構築や、アプリの開発、モバイル決済システムの導入など、モバイルECに最適化された戦略が不可欠です。

伸び続けている越境ECについて

ここからは伸び続けている越境ECについて紹介していきます。

越境EC市場規模の拡大について理解を深めることで、今後の国内EC市場が伸び悩む状況に陥った際に打開策を見つけられるかもしれません。

国内EC市場が拡大し続けている今のうちに、越境ECについても理解を深めておきましょう。

越境ECとは

越境ECとは、文字通りEC取引が国をまたぐ場合のことを指します。

越境ECは今後世界で拡大することが見込まれており、2021年の世界の越境EC市場規模は7,850億USドルと推計され、その値は2030年には7兆9,380億USドルにまで拡大すると予測されています。

また、越境ECにはおよそ6つの事業モデルがあり、それぞれ特徴があります。

1.国内自社サイト・・・日本国内に越境ECの自社サイトを構築する

2.国内ECモール等出店・・・日本国内の越境EC対応のモールに出店する

3.相手国ECモール等出店・・・相手国のECモール・ECサイトに出店する

4.保税区活用型出店・・・保税区内の倉庫に商品を予め輸送し、受注後に倉庫から配送

5.一般貿易型EC販売・・・相手国側の輸入者と貿易手続きを行い、相手国ECで販売

6.相手国自社サイト・・・相手国で自社サイトを構築する

1と2は比較的取り組みやすい事業モデルですが、3・4・5・6は相手国のECモール・ECサイト事情を知っておく必要があり、実際の出店にあたって様々な手続きが必要となります。

「国際社会に自社商品をアピールしたい」「競合他社、競合店舗との差別化を図りたい」といった希望をお持ちの事業者様は、弊社のような越境ECや海外EC事情に詳しいプロに相談することをおすすめします。

ちなみに弊社では「シェイカム」というサービスを通じて、世界29の国と地域への販路拡大をサポートしています。

海外バイヤーとのやり取りや、コンサルタントとの各種調整については下記リンクからご確認ください。

https://itsumo365.co.jp/service/global/shacome/

日本の商品の売上が伸びる理由

今後も拡大が予想される越境ECですが、日本の商品の売上が伸びる理由として、下記のような理由が挙げられています。

- 自国で購入できないから

- 価格が安いから

- 品質がよいから

- 日本ブランドに安心を感じるから

- デザイン性が高いから

引用元:令和3年度電子商取引に関する市場調査 報告書(経済産業省)

日本に限らず、越境ECに対するニーズは「自国で手に入らないもの」が1番でしょう。

しかし、日本のものづくりが世界に誇れるのは「安く、高品質なモノが作れる点」です。

このアドバンテージを活かし、今後も日本ブランドに対する信頼を維持しながら、高品質な製品を世界に送り出すことが求められるでしょう。

中国のEC市場および越境EC市場規模

eMarketer によると、2023 年の中国におけるEC市場規模は2兆9,875億USドルで、前年比11.4%の増加であったとされています。今後の予想として、2027年にはEC市場規模は3兆9,708億USドルとなると想定されているとのことです。

2023年の越境EC市場規模は1,831億USドルで、前年比で5.1%増加すると推計されています。この越境EC市場は拡大傾向にあり、2025年の市場規模は2,149億USドル、前年比約9.2%の増加が見込まれています。

アメリカ(米国)のEC市場および越境EC市場規模

2023年の米国におけるEC市場規模は前年比約7.4%増の1兆1,179億USドル、小売市場に占めるEC市場の割合は約15.4%と推計されています。

2023年の商材別(無店舗販売を除く)では、衣類・雑貨が最も多く1,925 億ドル(前年比 6.0%増)、続いて家具・建材・電子機器1,098億ドル(同 2.2%減)、車・車用品574億ドル(同 5.5%減)などとなっています。EC化率では、衣類・雑貨が最も高く14.2%となっており、家具、建材、電子機器が13.3%と続いています。

そして、ECモール大手のAmazonはEC市場におけるシェアが国内トップで引き続き独走状態となっています。

多くの場合、オフライン店舗がEC市場への参入・シェアの拡大を目指すものですが、アメリカではAmazonがオフライン領域へと進出するなど、興味深い動向を見せています。

アメリカの小売市場、およびEC市場には他国にはない特徴があるため、より詳しく知りたい方は下記の記事も参考にしてください。

関連記事:https://itsumo365.co.jp/blog/post-7816/

越境ECにおける主要国(米国・中国・日本)の比較と相互影響

経済産業省の調査によると、2023年には日本・米国・中国間における越境EC市場は拡大傾向にあります。ここでは、三国間の越境ECの現状を比較し、相互の影響について考察します。

日本の越境BtoC-EC(米国・中国)の総市場規模は4,208億円で、このうち米国経由の市場規模は3,768億円、中国経由の市場規模は440億円でした。

米国の越境BtoC-EC(日本・中国)の総市場規模は2兆5,300億円で、このうち日本経由の市場規模は1兆4,798億円、中国経由の市場規模は1兆502億円です。

中国の越境BtoC-EC(日本・米国)の総市場規模は5兆3,911億円で、このうち日本経由の市場規模は2兆4,301億円、米国経由の市場規模は2兆9,610億円でした。

中国の消費者は、日本製品を高く評価しており、越境ECを通じて積極的に購入しています。特に、高品質な化粧品や食品、ファッションアイテムが人気です。一方で、

米国への越境EC購入額も増加しており、中国消費者の購買力の高さが伺えます。

米国も日本・中国ともに高いEC購入額を維持しており、依然として購買力の高さを物語っています。一方の日本は、中国・米国からの購入額こそ多いものの、自国の購入額は比較すると大変少ないものになっており、ものづくり国家としての威信は保ちつつも、購買力に劣る結果となりました。

購買額については一概に善し悪しが判断できませんが、三国間の越境ECは相互に影響を及ぼし合っており、今後も市場規模の拡大から目が離せません。

EC市場の今後の予測

EC市場は今後世界的に拡大し、越境ECのように、相互補完的に需要と供給を満たしていくような関係性を構築していくでしょう。

しかし、全世界が新型コロナウイルス感染症蔓延の影響を受けたように、「今後どのようなパンデミックが発生し、既存の商習慣が変化するのか」といったことは誰にも予想できません。

そのためEC市場は拡大していくことを前提にしつつも、経済産業省が公表するレポートや公的機関の情報をベースに傾向を把握していくことが大切です。

新しい商習慣が主流になってもすぐに対応できるように、柔軟な体制を構築しておくことが求められるでしょう。

実店舗の役割が変化している

今後のEC市場拡大と並行して、実店舗の在り方・役割が再度問われています。

従来の商品取引の場としてだけでなく、ショールーミングストアのように、実店舗で商品を確かめた消費者がECサイト上で商品を購入できるような体制を構築していくことが求められるでしょう。

自社のビジネスモデルを整理しつつ、新しく求められている購買体験をキャッチアップしていく姿勢が重要になります。

また、最近では、「OMO」と呼ばれるECサイトと実店舗の垣根にこだわらず、

「モノやサービスから得られる体験や経験」によって購買意欲を醸成するマーケティング手法も現れています。

DtoC市場やCtoC市場が拡大している

DtoC(Direct to Consumer)とは、商品を製造するメーカーが中間業者を介すことなく消費者に販売するビジネスモデルです。

ITやAI技術を活用し、顧客情報を効率的に収集する企業があらゆる分野で増えてきましたが、そうした取り組みを行う企業では、自社で商品の販売・マーケティングまでを行うことで、顧客の購買データと商品の在庫管理、マーケティング施策を紐付けた事業展開を可能にしています。

こうしたDtoCのビジネスモデルを展開する企業に対抗すべく、多くの事業者がDtoCのビジネスモデルを取り入れた事業展開に踏み切っている状況です。まだ歴史の浅い市場のため、今後も拡大していくことが予想されます。

また、消費者同士で販売を行うCtoC市場も拡大傾向にあり、BtoC-EC市場などのオンラインでの商取引が活発化すると、並行して二次流通としてのCtoC市場が活性化することが予想されます。

サブスクリプション市場が拡大している

昨今生まれたビジネスモデルの1つにサブスクリプション(定額制モデル)があります。

サブスクリプションの特徴は、本来であれば高額な商品・サービスを、月額課金制という課金形式を取ることで、消費者に負担の少ない形で提供できる点です。

商品・サービスを提供する企業は、消費者の長期間の利用を想定することで、買い切り型の価格設定よりも安い月額制を採用でき、より多くの顧客を取り込めるメリットがあります。

このサブスクリプション市場も徐々に拡大しており、DtoCのビジネスモデルと合わせて様々な業界に影響を与えています。

詐欺被害とセキュリティ対策を意識する必要がある

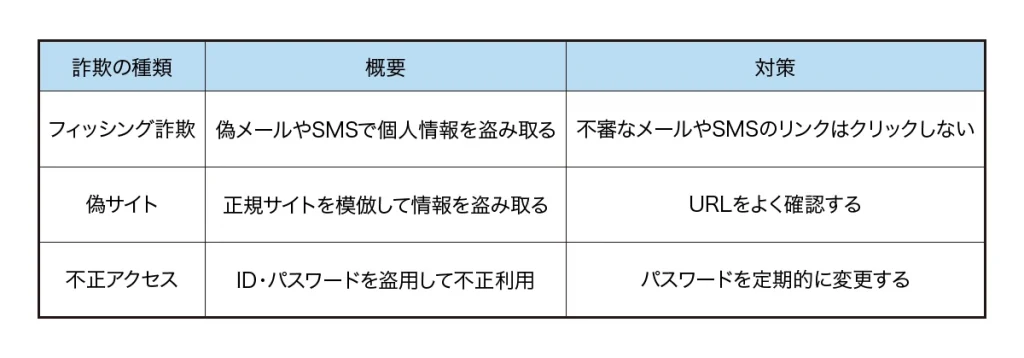

EC市場の拡大に伴い、残念ながら詐欺被害も増加傾向にあります。EC利用者が安全に取引を行うためには、セキュリティ対策への意識を高めることが不可欠です。

主な詐欺被害には、フィッシング詐欺、偽サイト、不正アクセスなどがあります。フィッシング詐欺は、偽のメールやSMSで個人情報を入力させ、それを盗み取る手口です。

偽サイトは、正規のECサイトを模倣し、クレジットカード情報などを盗み取ります。不正アクセスは、IDやパスワードを盗用して、不正に商品を購入したり、個人情報を盗み見たりする行為です。

これらの被害を防ぐためには、以下の対策を心がけることが重要です。

- 不審なメールやSMSのリンクはクリックしない

- ログインIDやパスワードを定期的に変更する

- セキュリティソフトを導入し、常に最新の状態に保つ

- クレジットカード情報は、信頼できるECサイトでのみ入力する

- 個人情報をむやみに公開しない

EC事業者も、セキュリティ対策を強化することで、顧客の信頼を勝ち取り、安全なEC市場の発展に貢献していく必要があります。

環境問題やサステナビリティ対応の重要性

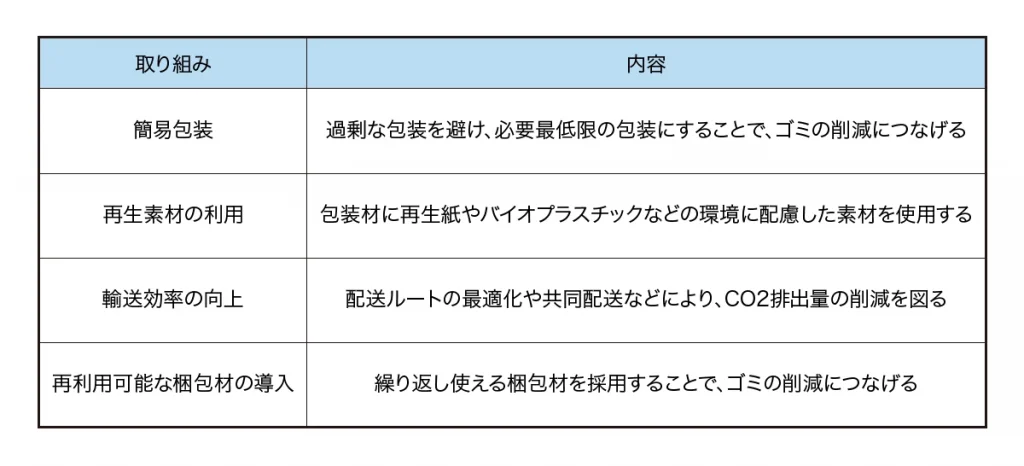

EC市場の成長は、環境問題への配慮とサステナビリティへの対応なしには考えられません。特に、包装材の大量使用や輸送に伴うCO2排出量の増加は、深刻な問題となっています。

消費者の環境意識の高まりを受けて、企業は環境負荷を低減するための様々な取り組みを行っています。例えば、以下のような取り組みが挙げられます。

また、消費者自身もエコバッグの利用や不要な商品の返品を控えるなど、環境負荷低減に貢献できる行動を心がけることが重要です。

EC市場は今後も成長を続けると予想されていますが、その成長を持続可能なものにするためには、企業と消費者が協力して環境問題に取り組む必要があります。

まとめ

日本のEC市場は、BtoC、BtoB、CtoCと多様な形態で成長を続けています。特にBtoC-EC市場は近年大きく拡大しており、モバイルECの普及も市場の成長を後押ししています。加えて、越境ECも注目すべき分野であり、日本製品への需要は世界的に高まっています。

今後のEC市場は、実店舗との融合、DtoCやCtoC市場の拡大、サブスクリプションモデルの普及など、多様化が進むと予想されます。一方で、セキュリティ対策や環境問題への対応など、課題も存在します。これらの変化に対応しながら、EC市場は今後も成長を続けていくでしょう。

EC市場の動向に関するよくある質問

- 2023年の日本のEC市場規模はどれくらいですか?

- 2023年の日本のEC市場規模は、BtoC-EC市場が24.8兆円、BtoB-EC市場が465.2兆円と、合わせて約490兆円に達しています。BtoC市場では、コロナ禍からの回復基調を背景に、旅行サービスや飲食サービスの市場拡大が成長を牽引しました。BtoB市場でも、業務効率化やコスト削減ニーズに加え、非対面取引の需要の高まりが成長要因となっています。

- 今後のEC市場の展望は?

- EC市場は、実店舗との融合、DtoCやCtoC市場の拡大、サブスクリプションモデルの普及など、多様化しながら今後も成長を続けると予想されます。企業は、モバイルECへの対応、セキュリティ対策の強化、環境問題への配慮、そして最新の市場トレンドへの迅速な対応を心がける必要があります。