LTVマーケティングとは?LTV分析とF2転換率を活用したEC成長戦略を解説

「LTVマーケティング」という言葉を耳にする機会が増えましたが、「具体的にどのような取り組みを指すのか」「なぜ今、注目されているのか」と疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

LTV(顧客生涯価値)とは、一人の顧客が取引開始から終了まで、企業にもたらす利益の総額を指します。顧客ロイヤルティが高いほどLTVは高くなる傾向があり、事業の業績に直結する重要な指標として、多くの企業で最大化を目指す取り組みが求められています。

近年、LTVが重視される背景には、以下の2つの大きな理由があります。

【新規顧客獲得の困難化】

- 少子高齢化・人口減少による市場縮小

- 新規顧客獲得コストの増大(既存顧客維持コストの約5倍)

【サブスクリプションビジネスの普及】

- 契約継続による利益創出がビジネスモデルの核

- 顧客継続が収益を左右するため、LTVが最重要指標に

これらの要因から、新規顧客獲得に奔走するだけでなく、既存顧客との良好な関係構築を通じて、長期的な収益基盤を確立することが、企業成長の鍵となっています。

本記事では、LTVマーケティングの核心であるLTV分析と、顧客の継続的な利用を促進するF2転換率に焦点を当て、EC事業の成長戦略を解説します。

LTVマーケティングとは?EC事業における顧客資産の最大化戦略

EC事業においては、新規顧客の獲得競争が激化する一方で、既存顧客との長期的な関係構築が収益の安定化と拡大に不可欠です。

LTVマーケティングは、顧客一人ひとりが持つ「生涯価値」を最大化することに焦点を当て、顧客を一時的な取引相手ではなく、事業の成長を支える「資産」と捉え、その価値を最大限に引き出すための包括的な戦略と言えます。

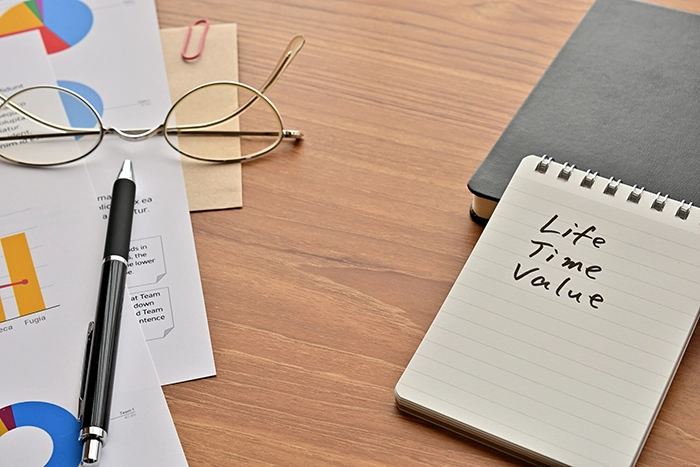

LTV(顧客生涯価値)とは何か?

LTVとは、英語の「Life Time Value」の略称であり、日本語では「顧客生涯価値」と訳されます。これは、一人の顧客が取引を開始してから終了するまでの間に、企業にもたらす利益の総額を示す指標です。

顧客が自社の商品やサービスをどれだけ長く、そしてどれだけ頻繁に、どのような単価で購入してくれるかを表すもので、顧客ロイヤルティの高さと密接に関連しています。

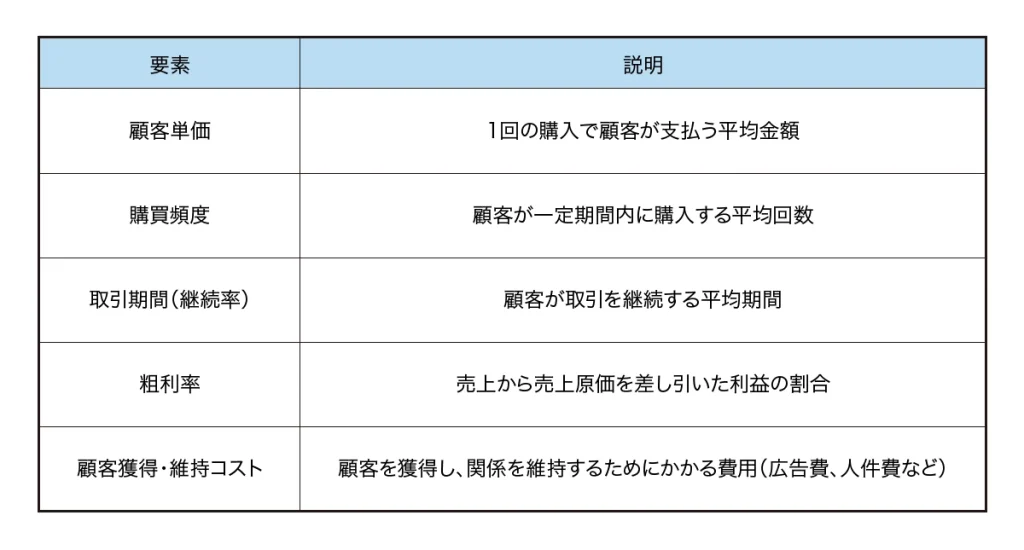

LTVを構成する主な要素は以下の通りです。

顧客が自社の商品やサービスに満足し、ファンになることで、これらの要素が向上し、結果としてLTVが高まります。特に、市場が成熟し新規顧客獲得コストが増加する現代においては、既存顧客との良好な関係を維持・深化させ、LTVを最大化することが、事業継続と成長のための重要な戦略となっています。

なぜ広告よりLTV”が重要視されるのか

現代のビジネス環境において、新規顧客獲得だけでなく、既存顧客との長期的な関係構築が重視されています。その背景には、LTV(顧客生涯価値)を重視する考え方が、ビジネスの持続的な成長に不可欠であるという認識があります。

LTVが重要視される主な理由は以下の3点です。

マーケティング投資の判断材料になる

LTVを把握することで、顧客一人あたりにかけられる広告費やマーケティングコストの適正値が見えてきます。顧客獲得単価(CPA)と比較して、利益がプラスになるかどうかの判断基準となり、広告投資の費用対効果を最大化できます。LTVの高い顧客層を獲得できれば、多少の広告費がかさんでも、長期的に見れば利益を生み出す可能性が高まります。

リピート獲得やクロスセルに効果的

LTVを高めることは、顧客が長期的に商品やサービスを利用し続ける状態を作り出すことを意味します。これにより、既存顧客への定期的なコミュニケーション(メルマガ、SNSフォローなど)や、クロスセル・アップセル(関連商品や上位プランの提案)といった施策がより効果的になります。新規顧客獲得だけでなく、既存顧客との関係を深めるマーケティング全体が最適化されるのです。

競合との差別化に役立つ

短期的な割引やクーポン施策で一時的に売上を伸ばしても、顧客がすぐに離脱してしまっては長期的な利益貢献は低くなります。一方、LTVが高い顧客は離脱率が低く、継続的に商品・サービスを利用し続けます。顧客との持続的な関係構築ができている企業は、長期的に安定した収益を確保できる点で、競合との差別化要因となり得ます。

LTVマーケティングの3本柱(単価・頻度・継続率)

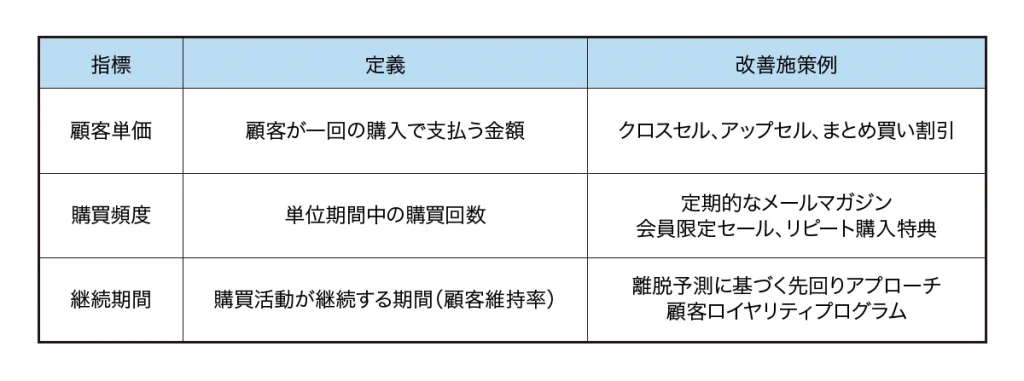

LTVマーケティングを成功させるためには、顧客生涯価値を構成する3つの要素、「顧客単価」「購買頻度」「継続期間」をそれぞれ向上させる戦略が不可欠です。

これらの要素をバランス良く高めることで、顧客一人あたりの総取引額を最大化し、持続的なEC事業の成長を目指します。

関連記事:【最新版】自社ECサイトを分析する手順と、おさえておきたいKPIの指標を徹底解説

LTV分析とは?顧客価値を可視化するフレームワーク

LTV分析は、顧客一人ひとりが将来的にどれだけの価値をもたらしてくれるかを定量的に把握するための重要な手段です。この分析を行うことで、自社の顧客基盤をより深く理解し、効果的なマーケティング戦略を立案するための具体的なデータを得ることができます。

LTV分析の計算方法

LTV(顧客生涯価値)を分析することで、顧客一人ひとりがもたらす価値を可視化し、マーケティング戦略の精度を高めることができます。LTVの算出方法は、ビジネスモデルによって異なります。

一般的に、サブスクリプションビジネスでは以下の計算式が用いられます。

LTV = 平均顧客単価 × 100 ÷ 解約率

一方、BtoCビジネス、特に小売業やモバイルビジネスなどの頻度(フリークエンシー)が重視されるビジネスでは、以下の計算式が一般的です。

LTV = 平均購買単価 × 購買頻度 × 継続購買期間

このように、自社のビジネスモデルに合わせて適切な計算方法を選択し、LTVを分析することが重要です。LTVを把握することで、マーケティング投資の最適化や、顧客単価・購買頻度・継続期間といった各要素の改善施策を検討する上での重要な指標となります。

RFM分析で顧客をランク付けする方法

LTV分析を効果的に行うためには、顧客をその価値に基づいてランク付けすることが重要です。そのための代表的な手法として、RFM分析があります。

RFM分析とは、顧客の購買行動を以下の3つの指標で評価し、顧客をセグメント化する手法です。

これらの指標に基づき、顧客を「優良顧客」「優良見込み客」「要注意顧客」など、いくつかのランクに分類します。例えば、直近で購入頻度が高く、購入金額も多い顧客は「優良顧客」として、特別なアプローチを行う対象となります。

このようにRFM分析を用いることで、顧客一人ひとりの価値を可視化し、それぞれのセグメントに最適化されたマーケティング施策を展開することが可能になります。

関連記事:RFM分析とは?基本とECビジネスでの活用手順を解説

SOV分析と連携した広告効率の評価

SOV(Share of Voice:声量シェア)分析は、自社ブランドが市場全体の中でどれだけ発信力を持っているかを示す指標です。これをLTV分析と連携させることで、広告効率をより深く評価することが可能になります。

具体的には、以下のステップで分析を進めます。

市場における自社の声量(SOV)を把握する

競合他社と比較し、広告出稿量、SNSでの言及数、メディア掲載数などを分析します。

LTVの高い顧客層とSOVの関係性を分析する

LTV分析で特定した優良顧客が、どのようなチャネルやメッセージに反応しているかを把握します。例えば、特定の広告チャネルでのSOVが高い場合、それがLTVの高い顧客獲得にどれだけ貢献しているかを見ます。

広告効率の評価と最適化

SOVが高いチャネルで、かつLTVの高い顧客が多く獲得できている場合、そのチャネルへの投資は効果的と判断できます。逆に、SOVは高いもののLTVの低い顧客ばかりを獲得している場合は、広告メッセージやターゲティングの見直しが必要です。

このように、SOV分析とLTV分析を組み合わせることで、単なる広告効果測定に留まらず、市場における自社の立ち位置を踏まえた上で、より長期的な視点での広告投資対効果を最大化するための戦略立案が可能になります。

関連記事:SOVとは?分析方法とマーケティング戦略への活用方法を解説

CRM設計の基本とLTVの関係性

CRM(Customer Relationship Management)は、顧客データを一元管理し、顧客との良好な関係を構築・維持・発展させるための戦略およびシステムです。LTV(顧客生涯価値)を最大化するためには、このCRMを基盤とした顧客理解とアプローチが不可欠となります。

CRMとは?顧客データを軸にしたマーケティング設計

CRM(Customer Relationship Management)は「顧客関係管理」を意味し、顧客情報管理システムに蓄積されたデータを活用して分析を行うことを指します。顧客の名前や住所、連絡先、購入履歴、アフターフォローの記録など、多岐にわたる顧客データを一元管理し、分析することで、顧客一人ひとりのニーズや行動パターンを深く理解することが可能になります。

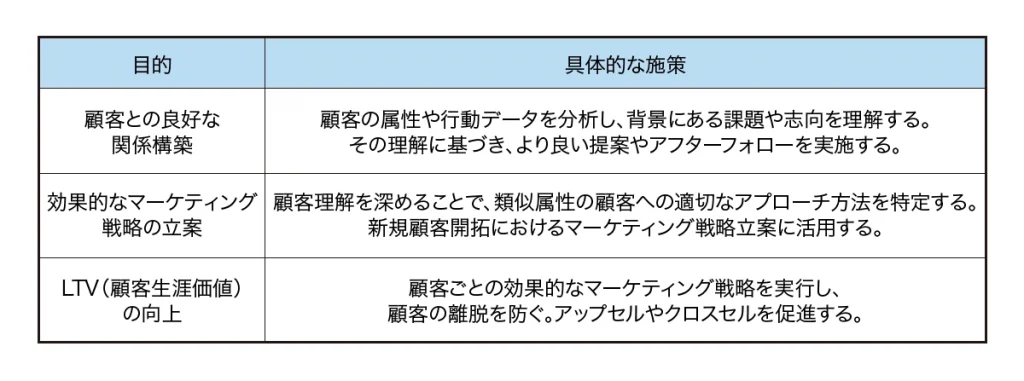

CRM分析の主な目的は以下の3点です。

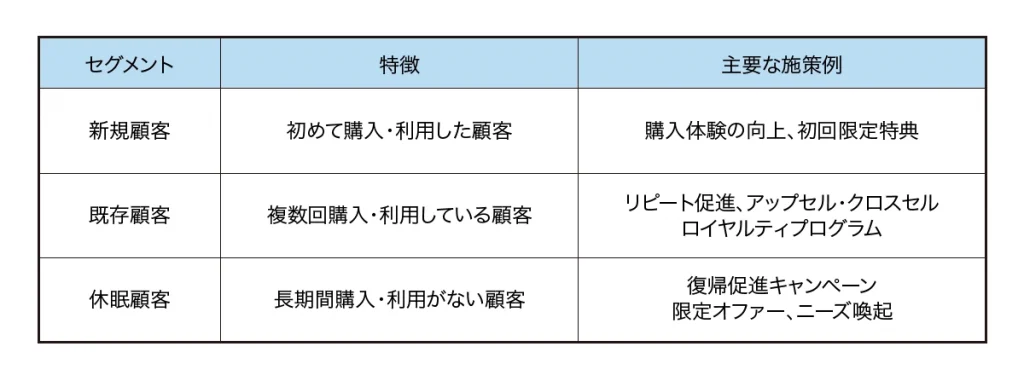

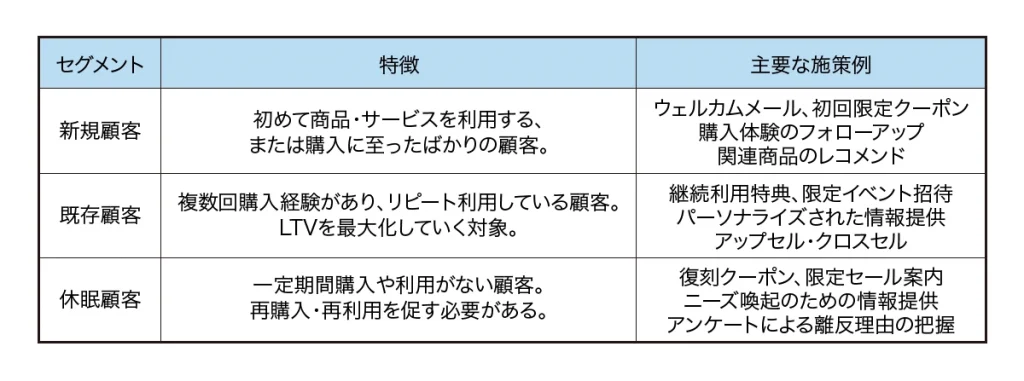

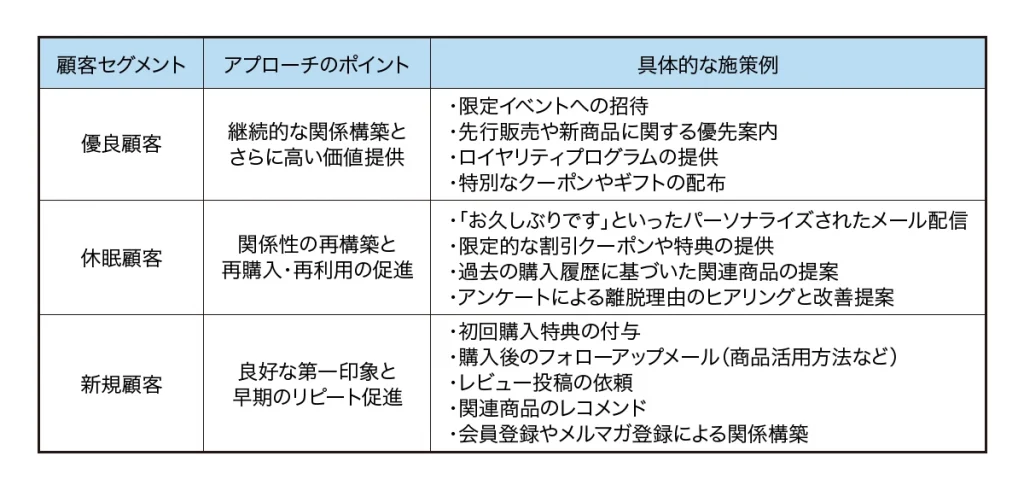

新規・既存・休眠の顧客セグメント戦略

LTVマーケティングを成功させるためには、顧客を「新規」「既存」「休眠」の3つのセグメントに分類し、それぞれに合わせた戦略を展開することが重要です。

各セグメントの顧客は、企業に対する関心度や購買意欲が異なります。そのため、画一的なアプローチではなく、それぞれの状態に最適化されたコミュニケーションを行うことが、顧客単価の向上、購買頻度の増加、そして顧客維持率の向上に繋がり、最終的なLTV最大化に貢献します。

例えば、新規顧客には「この商品・サービスは素晴らしい」という体験を提供し、既存顧客には「これからも利用したい」と思わせるような価値を継続的に提供することが求められます。一方、休眠顧客に対しては、なぜ利用が止まってしまったのかを分析し、適切なアプローチで再接触を図ることで、再びアクティブな顧客へと育成することが可能です。

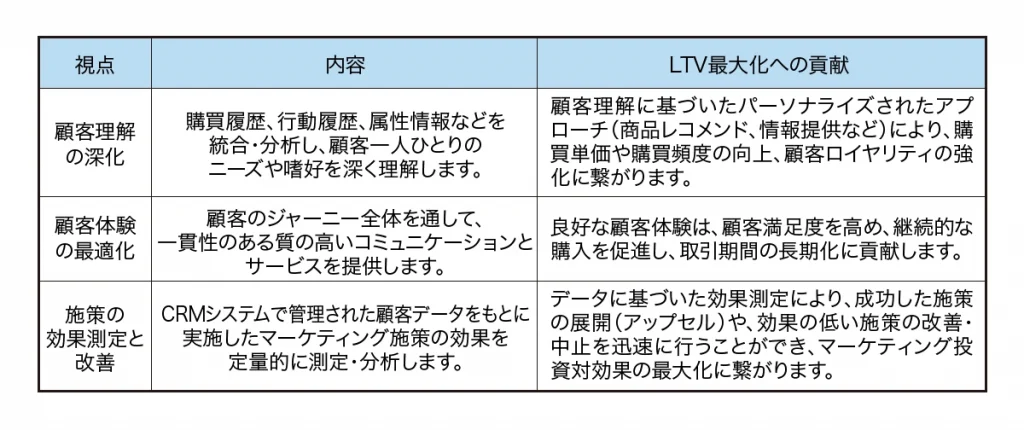

CRMとLTV最大化を結びつける3つの視点

CRM(顧客関係管理)は、顧客データを活用して関係性を深め、LTV(顧客生涯価値)を最大化するための重要な戦略です。CRMを効果的に活用し、LTV最大化につなげるためには、以下の3つの視点が不可欠となります。

これらの視点を踏まえ、CRM戦略を立案・実行することで、顧客との長期的な良好な関係を構築し、持続的なEC事業の成長を実現することが可能となります。

参考記事:楽天市場で効果的なCRM施策5選|リピートを増やすコツも解説

F2転換率とは?LTVを押し上げる最初の関門

ECサイトにおいて、顧客が一度購入した後に、二度目の購入に至る割合を示すF2転換率は、顧客のロイヤリティを測る重要な指標です。このF2転換率こそが、顧客が一時的な購入者で終わるか、それとも長期的なファンへと育っていくかの分水嶺となるため、LTV(顧客生涯価値)を最大化するための最初の、そして最も重要な関門と言えるでしょう。

この率を高めるための施策を理解し、実践することが、EC事業の持続的な成長に不可欠と言えます。

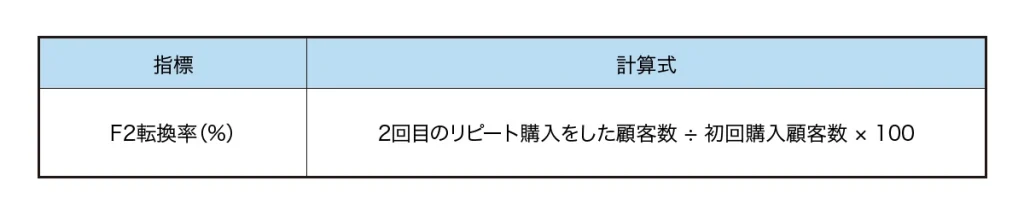

F2転換率の定義

F2転換率とは、ECサイトにおいて初回購入(F1)をした顧客が、2回目のリピート購入(F2)に至った割合を示す指標です。FはFrequency(頻度)のFを表しており、3回目の購入はF3、4回目の購入はF4と続きます。

F2転換率の算出式は以下の通りです。

例えば、初回購入者数が3,000人いる中で、2回目の購入に至った顧客が600人だった場合、F2転換率は20%となります。

このF2転換率は、商品やサービスに対する顧客満足度を測る重要なバロメーターとなります。なぜなら、初回購入後の顧客フォローが適切に行われ、顧客が満足していれば、次のリピート購入へと繋がりやすくなるからです。逆に、F2転換率が低い場合は、商品そのものへの不満や、購入後のフォロー不足などが原因として考えられます。

ECサイトの収益改善を目指す上で、新規顧客獲得にかかるコストは既存顧客の維持・育成にかかるコストよりも一般的に高い(1:5の法則)と言われています。そのため、初回購入者をリピーター化するF2転換率の向上は、広告費を抑えつつ利益率を高めるための非常に効果的な戦略となります。

なぜF2でリピーター化が決まるのか

F2転換がリピーター化の鍵を握ると言われるのは、初回購入時の顧客心理と、その後の継続購入への移行プロセスに大きな違いがあるためです。

初回購入(F1)では、多くの場合、広告による興味喚起や、初回限定の割引・特典といった「きっかけ」が購入を後押ししています。しかし、これらの要因は一時的なものであり、顧客が商品やサービスそのものの価値を十分に理解する前に購入に至っているケースも少なくありません。

そのため、F1で購入した顧客が、特別な割引やキャンペーンに頼らずに「もう一度買いたい」と感じるかどうかは、F2転換の段階で大きく左右されます。

F2転換を乗り越えられない顧客は、以下のような理由で離脱する傾向があります。

- 期待値とのギャップ: 商品やサービスが期待していたほどではなかった

- 価格への不満: 初回割引がなくなった途端、価格が高いと感じてしまう

- 必要性の低下: 一度試せば十分だと感じ、リピートの必要性を感じない

- 競合他社への流出: より魅力的な他社の商品やキャンペーンに惹かれてしまう

逆に、F2転換を達成できた顧客は、初回購入で一定の満足感を得ており、商品やブランドメーカーへの関心が高まっている状態と言えます。この段階で適切なフォローアップや顧客体験を提供することで、継続的な購入やファン化へと繋げやすくなります。

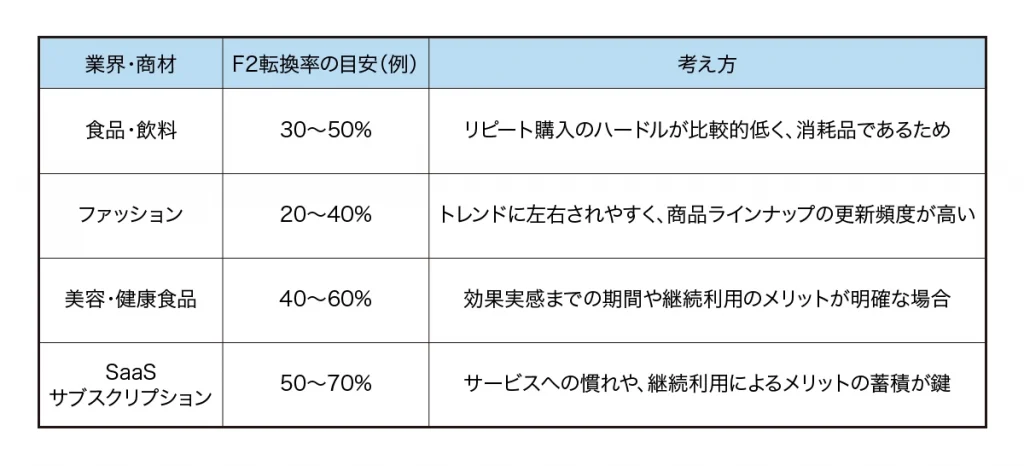

業界別・商材別の目安と考え方

F2転換率の目安は、業界や商材の特性によって大きく異なります。一概に「この数値を目指せば良い」というものではなく、自社の状況を踏まえて目標設定を行うことが重要です。

例えば、以下のような傾向が見られます。

これらの数値はあくまで一例であり、実際には競合他社の動向や自社の顧客層の特性などを考慮して、より具体的な目標値を設定する必要があります。F2転換率を分析する際は、単に数値を見るだけでなく、なぜその数値になっているのか、顧客の行動を深掘りすることが大切です。

新規・既存・休眠の顧客セグメント戦略

LTVマーケティングを成功させるためには、顧客を「新規」「既存」「休眠」といったセグメントに分類し、それぞれに最適なアプローチを行うことが不可欠です。

新規顧客に対しては、ブランドメーカーへの信頼感を醸成し、初回購入の満足度を高めることに注力します。既存顧客には、継続的な利用を促進し、より深い関係性を築くための特典やパーソナライズされたコミュニケーションが効果的です。休眠顧客に対しては、なぜ利用が途絶えているのかを分析し、具体的なメリットを提示することで、再びアクティブな状態へと導くことが重要となります。

F2転換率を高めるCRM施策を実践するために

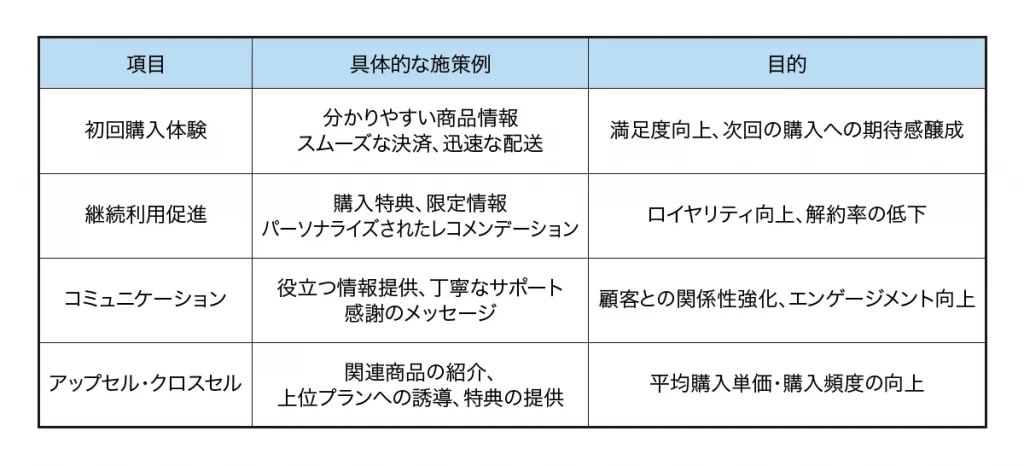

F2転換率を向上させるためには、初回購入後の顧客とのコミュニケーションが鍵となります。顧客が商品に満足し、次も購入したいと思えるような体験を提供することが重要です。

初回購入時の顧客体験は、F2転換率に直結する重要な要素です。商品の到着から開封、そして使用感に至るまで、一連の流れをスムーズで心地よいものにすることが、リピート購入への第一歩となります。具体的には、迅速かつ丁寧な梱包、明確な配送状況の通知、そして開封時のちょっとしたサプライズや特典なども効果的です。

顧客満足度につながる配送方法についての詳しい内容はこちらでご確認ください。

参考記事:【EC事業者向け】顧客満足度につながる配送方法とは

さらに、購入後のフォローアップとして、顧客の利用状況に合わせたメールマガジン配信や、次回の購入を促すクーポン配布のタイミングを最適化することで、自然なリピート購入へと繋げます。また、商品レビューの依頼やLINE公式アカウントを通じた積極的な情報発信は、顧客との良好な関係性を維持し、再購入のきっかけを創出する上で非常に有効です。

参考記事:Amazonのレビュー分析で売れる商品を見つける方法を徹底解説

このようなレビュー施策は、顧客の声を集めるだけでなく、商品やサービスの改善点を発見する糸口にもなります。ただし、レビューの依頼方法や内容によっては、ステルスマーケティングと誤解されたり、景品表示法などの法規制に抵触する可能性もあるため、慎重な運用が求められます。透明性のあるコミュニケーションを心がけ、顧客に誠実に対応することが、長期的な信頼関係構築の鍵となります。

例として楽天市場におけるレビュー施策の方法や注意点について解説した記事がありますので、あわせてご覧ください。

参考記事:楽天レビューを増やす5つの方法|施策時の注意点・禁止事項も解説

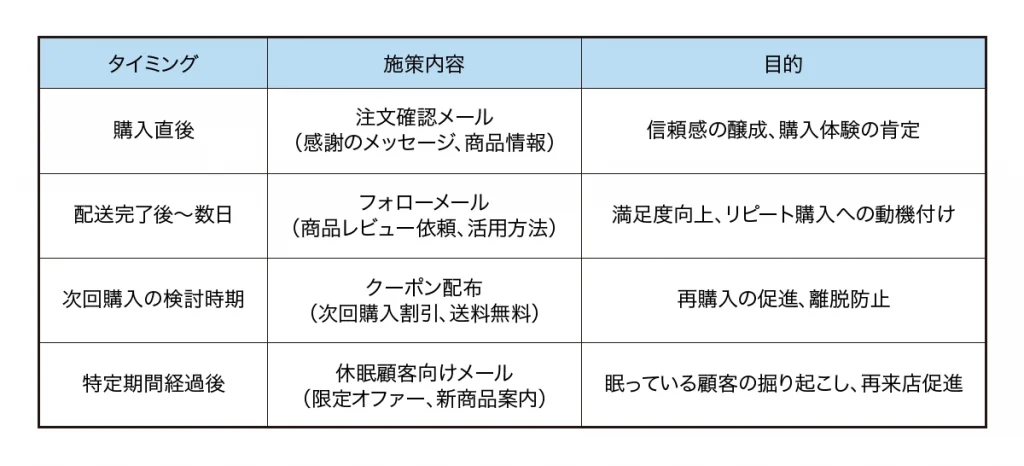

フォローメールやクーポン配布のタイミング設計

F2転換率を高めるためには、初回購入後の顧客とのコミュニケーションが非常に重要です。特に、フォローメールやクーポンの配布タイミングは、顧客の購買意欲を左右する鍵となります。

効果的なタイミング設計の例を以下に示します。

このように、顧客の行動や心理状態に合わせて、適切なタイミングで適切な情報や特典を提供することが、LTV向上への第一歩となります。特に、初回購入特典の利用を促すクーポンは、次回の購入へのハードルを下げる効果が期待できます。

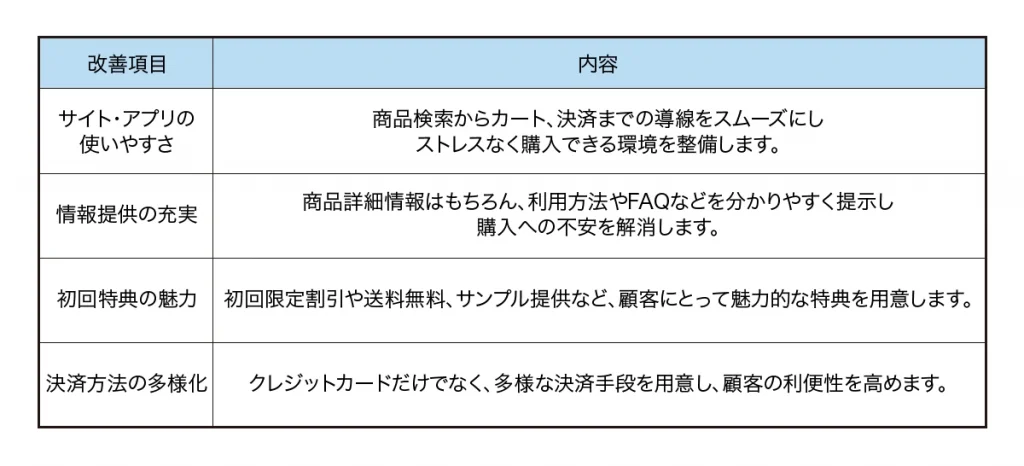

初回購入時のUX改善

初回購入時の体験(UX)は、顧客がリピーターになるかどうかの分かれ道となる重要なポイントです。この段階での体験を向上させることは、F2転換率を高め、LTVを押し上げるための最初のステップと言えます。

具体的には、以下のような改善が効果的です。

これらの要素を丁寧に設計・改善することで、顧客は「またこのお店を利用したい」と感じ、リピート利用へと繋がりやすくなります。

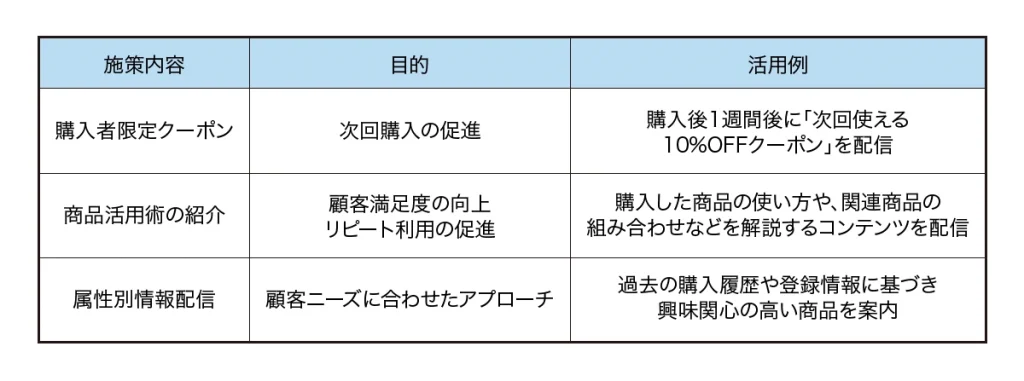

レビュー依頼やLINE配信による再接触施策

顧客の再購入や継続利用を促すためには、購入後のフォローアップが非常に重要です。特に、初回購入後の顧客に対して、適切なタイミングでレビューを依頼したり、LINE公式アカウントを通じて有益な情報を提供したりする再接触施策は、顧客との関係性を深め、LTV向上に繋がる効果的なアプローチです。

レビュー依頼は、顧客の購買体験を肯定的に締めくくるだけでなく、将来の顧客にとって貴重な参考情報となります。購入後数日経過したタイミングで、感謝のメッセージと共にレビュー投稿を促すメールやアプリ内通知を送ることで、多くのレビューを獲得できる可能性があります。

また、LINE公式アカウントを活用した再接触施策は、顧客との継続的なコミュニケーションを築く上で強力なツールとなります。例えば、以下のような戦略が考えられます。

これらの施策を、顧客の購買行動や属性に合わせてパーソナライズして実施することで、顧客エンゲージメントを高め、リピート率の向上、ひいてはLTVの最大化に貢献します。

リピート率・継続率の重要性と改善の視点

EC事業において、新規顧客獲得コストが高騰する中で、既存顧客によるリピート購入や継続利用は、安定的な収益基盤を築く上で不可欠です。

F2転換率によって一度リピートしてくれた顧客を、いかにして「ファン」へと育成していくかが、LTV最大化の鍵となります。そのためには、単に購入してもらうだけでなく、顧客のエンゲージメントを高め、継続的な価値提供を意識した体験設計が求められます。

リピート率=F2転換後の次の壁とは?

F2転換を達成できたとしても、それが必ずしも長期的な顧客関係に繋がるわけではありません。F2転換は、顧客が一度「お試し」で購入した後、二度目の購入に至る「最初の関門」を突破した状態と言えます。しかし、本当の意味でのリピーター、つまり継続的に購買してくれる顧客になっていただくためには、F2転換をさらに超える必要があります。

F2転換後の次の壁とは、具体的には「リピート率」、すなわち「一度購入した顧客が、再び(2回目以降)購入してくれる割合」をさらに高めていくことです。F2転換率が「2回目の購入」への到達率を示すのに対し、リピート率は、より広い期間や顧客層における「複数回購入」への転換を測る指標となります。

F2転換を達成した顧客が、その後も定期的に、あるいは継続的に購入してくれるかどうかは、ビジネスの安定成長にとって極めて重要です。このリピート率の向上こそが、LTV(顧客生涯価値)を最大化するための、F2転換後の次の重要な課題となるのです。

定期購入モデルやサブスクリプションとの相性

LTV(顧客生涯価値)を最大化していく上で、定期購入モデルやサブスクリプションモデルは非常に親和性が高いビジネスモデルと言えます。これらのモデルは、一度顧客を獲得できれば、継続的に収益が見込めるため、顧客一人ひとりのLTVを自然と高めていくことができるからです。

特にサブスクリプションサービスでは、顧客がサービスを継続利用することが直接的な収益に繋がるため、解約率(チャーンレート)の抑制がLTV向上における最重要課題となります。解約率には、顧客数ベースの「カスタマーチャーンレート」、収益ベースの「グロスレベニューチャーンレート」、さらに増収額を考慮した「ネットレベニューチャーンレート」といった種類があり、それぞれを把握・管理することが重要です。

これらのチャーンレートを低く抑え、顧客の継続期間を延ばすことが、結果としてLTVの向上に直結します。

LTVを意識した顧客体験の設計法

リピート率や継続率の向上は、LTV最大化のために不可欠な要素です。特に定期購入モデルやサブスクリプションサービスとの相性は抜群であり、顧客の継続的な利用を促すことでLTVを効果的に高めることができます。

LTVを意識した顧客体験設計のポイントは以下の通りです。

これらの施策を通じて、顧客は継続的にサービスを利用するメリットを感じ、企業にとっては長期的な収益の安定化につながります。

顧客セグメント別戦略とパーソナライズ施策とは?

顧客の購買行動や属性は一様ではありません。そのため、LTVを最大化するためには、顧客をいくつかのセグメントに分類し、それぞれのセグメントに合わせた最適なアプローチを取ることが不可欠です。

優良顧客・休眠顧客・新規顧客に応じたアプローチ

顧客セグメントごとに最適なアプローチを行うことが、LTV最大化の鍵となります。それぞれの顧客層に合わせた戦略を展開しましょう。

休眠顧客は、過去に取引実績があるため、適切なアプローチによって関係を再構築できる可能性を秘めています。例えば、過去の購入履歴や利用状況に基づいたパーソナライズされたメール配信や、特別感のあるオファーは、顧客の関心を引き戻すのに有効です。

また、メールマーケティングだけでなく、DMや電話営業など、顧客層や商材に合わせて複数のチャネルを組み合わせることも検討しましょう。

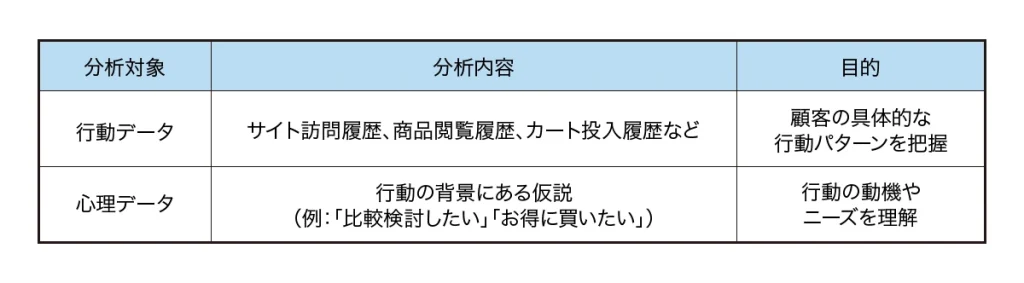

N1分析で顧客心理を深掘りする方法

N1分析は、顧客一人ひとりの「行動」に焦点を当て、その背景にある心理を深掘りしていく分析手法です。単に性別や居住地といった属性情報だけでなく、ECサイトへの訪問頻度や商品ページ閲覧履歴などの具体的な行動データを詳細に紐解いていきます。

例えば、ある顧客が何度もサイトを訪れ、複数の商品を比較検討している場合、その行動の背後には「最適な商品を見つけたい」「後悔したくない」といった心理が隠されていると仮説を立てることができます。

このように、詳細なセッション履歴などを活用し、顧客の行動を一つずつ丁寧に分析することで、その行動の背景にある「なぜ?」を読み解き、より精度の高い顧客理解へと繋げることが可能です。

参考記事:N1分析とは?メリット・デメリットとECサイトでの活用方法を徹底解説

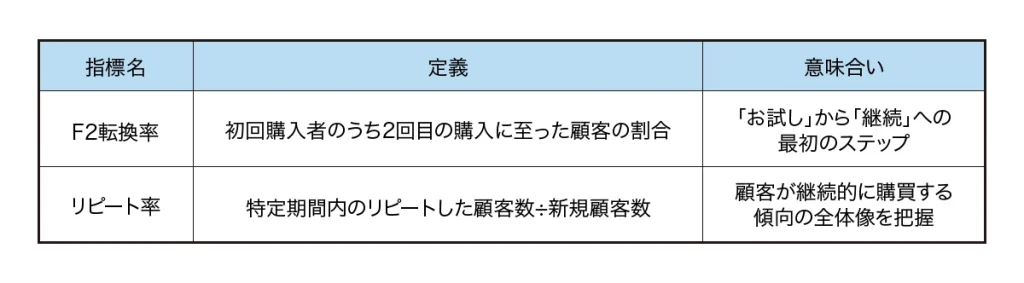

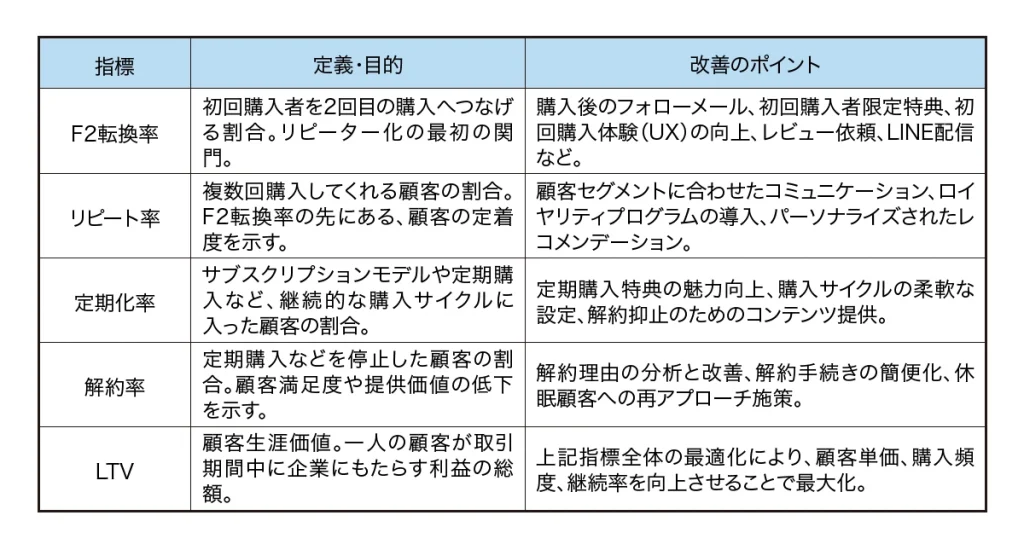

LTVマーケティングのKPIツリー設計

LTVマーケティングとは、LTVを最終目標とし、そこに至るまでの各段階の成果を明確に定義し、計測・管理するためのフレームワークです。このツリー構造により、各施策の効果測定や、目標達成に向けたボトルネックの特定が容易になります。

各KPIを適切に設定・管理することで、データに基づいた意思決定と継続的な改善が可能となり、EC事業の持続的な成長へと繋がります。

F2転換率 → リピート率 → 定期化率 → 解約率 → LTV

ECサイトの成長を持続させるためには、顧客の購買行動を段階的に捉え、それぞれのフェーズで最適な施策を打つことが重要です。その指標となるのが、F2転換率からLTVへの連鎖です。

これらの指標は連動しており、特にF2転換率の向上は、その後のリピート率、定期化率に大きく影響し、最終的なLTVの最大化へと繋がります。各段階のKPIを明確にし、データに基づいた改善を継続することが、ECサイトの持続的な成長には不可欠です。

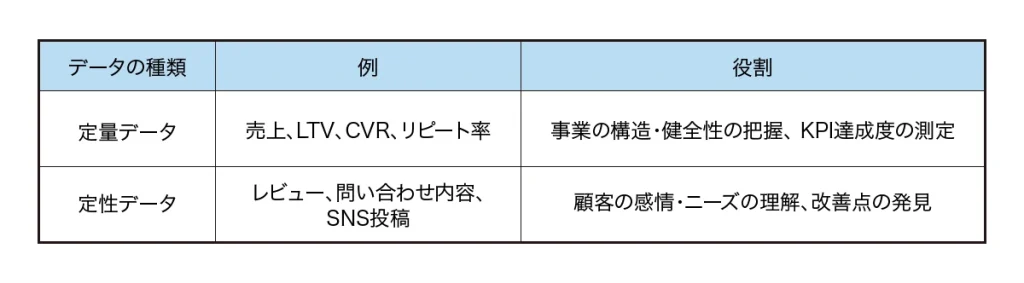

定量データと定性分析の両輪で意思決定

LTVマーケティングを成功に導くためには、定量データと定性分析の両方を活用し、意思決定を行うことが不可欠です。

定量データは事業の「骨格」として、売上やリピート率といった構造や全体像を把握するのに役立ちます。一方、定性分析は顧客の「体温」のように、レビューや問い合わせ内容から顧客の感情や潜在的なニーズを読み解くことができます。

この二つのデータをバランス良く分析することで、単なる数値目標の達成にとどまらない、顧客の本質に迫った戦略立案が可能になります。例えば、定量データでリピート率の低下が見られた場合、定性データでその原因を探ることで、具体的な改善策を見出すことができます。

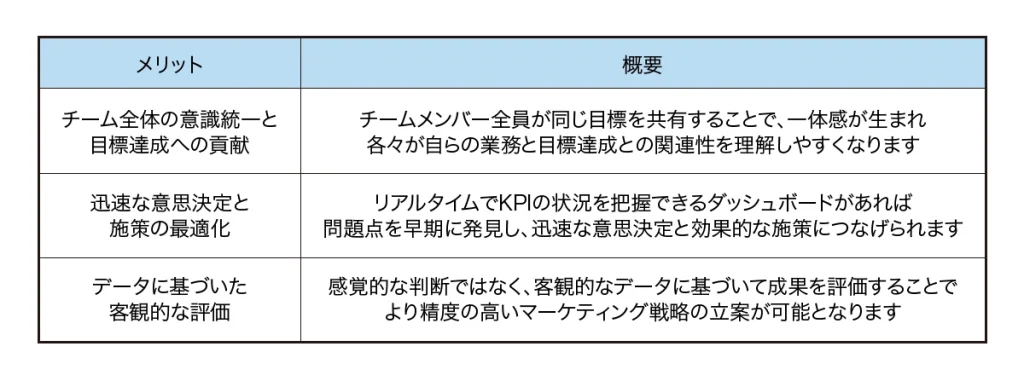

社内KPI共有・可視化ダッシュボードの重要性

LTVマーケティングを成功させるためには、設定したKPIを社内で共有し、常に可視化できる状態にしておくことが不可欠です。具体的には、以下のようなメリットがあります。

効果的なKPIダッシュボードを設計するためには、まず「なぜKPI設定が重要なのか」を理解し、売上、顧客獲得、ブランド認知度といった社内マーケティングで注目すべき主要KPIを選定することが重要です。

まとめ

本記事では、LTVマーケティングの重要性、LTV分析の手法、F2転換率の活用法、そしてCRM設計の基本について解説してきました。

LTV(顧客生涯価値)を最大化することは、EC事業を持続的に成長させるための鍵となります。そのためには、単に新規顧客を獲得するだけでなく、既存顧客との関係性を深め、リピート購入を促進することが不可欠です。

特に、初回購入後の顧客をいかにリピーターへと育成するかが、LTV向上の最初の大きな関門となります。F2転換率を高めるための施策として、フォローメールやクーポン配布の適切なタイミング設計、初回購入時のUX改善、レビュー依頼やLINE配信による再接触などが有効です。

これらの施策を効果的に実施するためには、顧客データを軸としたCRM設計が重要となります。顧客を新規・既存・休眠といったセグメントに分け、それぞれのセグメントに最適化されたアプローチを行うことで、顧客体験の向上とLTVの最大化を目指しましょう。

LTVマーケティングは、顧客との長期的な関係構築を通じて事業を成長させるための戦略です。本記事で解説した分析手法や施策を参考に、ぜひ貴社のEC事業成長にお役立てください。

LTVマーケティングに関するよくある質問

- LTVマーケティングにおいて、なぜ「F2転換率」が重要視されるのでしょうか?

- F2転換率が重要視されるのは、初回購入(F1)した顧客が、特別な割引やキャンペーンに頼らずに「もう一度買いたい」と感じるかどうかを測る最初の重要な指標だからです。この段階を乗り越えられない顧客は、期待値とのギャップや価格への不満、競合への流出といった理由で離脱しやすくなります。F2転換率を高めることは、顧客を一時的な購入者から長期的なファンへと育成するための最初の「関門」であり、その後のリピート購入やLTV最大化に不可欠な要素となります。

- LTVを最大化するために、CRM(顧客関係管理)はどのように活用すべきでしょうか?

- LTVを最大化するためには、CRMを「顧客理解の深化」「顧客体験の最適化」「施策の効果測定と改善」という3つの視点で活用することが不可欠です。具体的には、CRMで蓄積された顧客データを分析し、顧客一人ひとりのニーズや嗜好を深く理解することで、パーソナライズされたアプローチ(商品レコメンドなど)が可能になり、購買単価や購買頻度の向上、顧客ロイヤリティの強化に繋がります。また、顧客のジャーニー全体で一貫性のある質の高いコミュニケーションとサービスを提供し、顧客体験を最適化することで、継続的な購入を促進し取引期間を長期化させます。さらに、CRMデータに基づいた効果測定により、成功した施策の展開や効果の低い施策の改善を迅速に行うことで、マーケティング投資対効果を最大化できます。