【2025年版】ECサイト運用、運営代行会社選びを成功させる手引書

- 「ECサイトの運営を任されたが、売上が伸び悩んでいる」

- 「Amazonや楽天市場に出品したが、上位に表示されずに毎月手数料だけが飛んでいく」

- 「EC(ネットショップ)運営代行業者にお願いしているが、効果があるのかイマイチ把握できていない」

このような状態で困っているたくさんのEC事業者様と出会ってきました。

EC運営代行会社は増えていますが、「この会社はどんな分野に強くてどれくらいの実績を出しているんだろう」「自社と相性がいい会社なのか?」など、なかなか分かりにくいものです。

そこで本記事では、EC運営代行会社選びを成功させるポイントをまとめました。

本記事を通し「EC業務をプロに任せたいけど、どこに任せたらいいのか分からない」という事業者様のお役に立てれば幸いです。

ECサイト運営・運用代行会社の選定ポイント

ECサイトの運営代行にも様々な会社がありますので、自社に合う会社を見つけるのは至難の技。EC運営代行会社を選定するときのポイントについて解説します。

まずは「代行会社に何をしてほしいのか?」をハッキリさせることが大切です。何をしてほしいのかが曖昧なまま相談を始めると、思ったような成果が出なかったり、不要な施策に予算を使ったりしてしまい、施策は上手くいきません。

「代行会社に何をしてほしいのか?」を考える際の主なポイントは5つあります。

1.どの媒体で成果を上げたいのか明確にする

2.運用・運営代行を委託する業務範囲を明確にする

3.自社にノウハウを蓄積させることを意識する

4.代行会社の得意分野や実績を理解する

5.予算と料金が見合っているか確認する

それぞれご説明しますね。

どの媒体で成果を上げたいのか明確にする

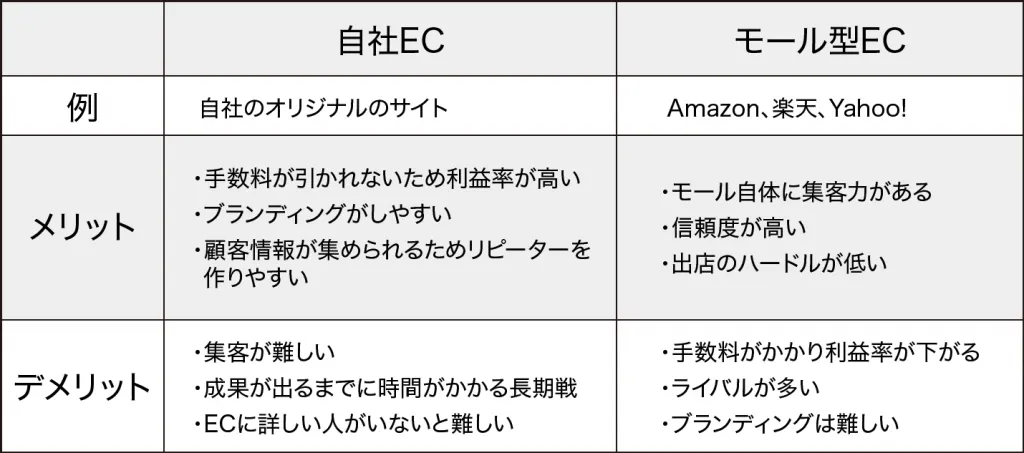

自社ECとプラットフォーム型ECの特徴は下記の通りです。

自社ECとプラットフォーム型ECの両方を、同時に施策していくパターンもあります。

運用・運営代行を委託する業務範囲を明確にする

代行会社にどの業務をお願いするのか?あらかじめ社内で決めておきましょう。

戦略立案から実務までトータル的に依頼するのか、人員不足で作業が滞っている細かい部分のみ依頼するのか、コンサルのみ依頼するのか。

「どの業務を依頼するのか?」は最初に決めたいポイントです。

自社にノウハウを蓄積させることを意識する

全ての作業をEC運営代行会社に依頼すると、自社にノウハウが蓄積されません。いつまでも代行会社に依存する可能性があります。

完全お任せでいいのか、自社にノウハウが蓄積できるような依頼の仕方をするのか、決めておきましょう。基本的には、自社にノウハウが蓄積できる仕組みを選ぶことをおすすめします。

代行会社の得意分野や実績を理解する

会社によって得意分野が異なります。

ファッション分野が得意な会社もあれば、食品が得意な会社もあります。コンサルの実績が豊富な会社もあれば、戦略立案から実務までトータル的なサポートが得意な会社もあるはずです。

また、会社のHPから実績を確認することも大切です。本当に実績がある会社であれば、実績数やお客様の声などを開示しています。

自社の分野と相性の良さそうな、信頼できる代行会社を選びましょう。

予算と料金が見合っているか確認する

大企業がメイン顧客の代行会社もあれば、中小企業がメイン顧客の会社もあります。ここでミスマッチを起こすと、予算を大幅にオーバーすることもあります。代行会社の規模感を把握しておきましょう。

- 「代行会社に何をしてほしいのか?」

- 「自社に合った代行会社なのか?」

を考えた上で、複数の企業に相談するのがおすすめです。

また、ECの施策にかけられる予算を把握することで、何を重点的に依頼するかも決まってきます。

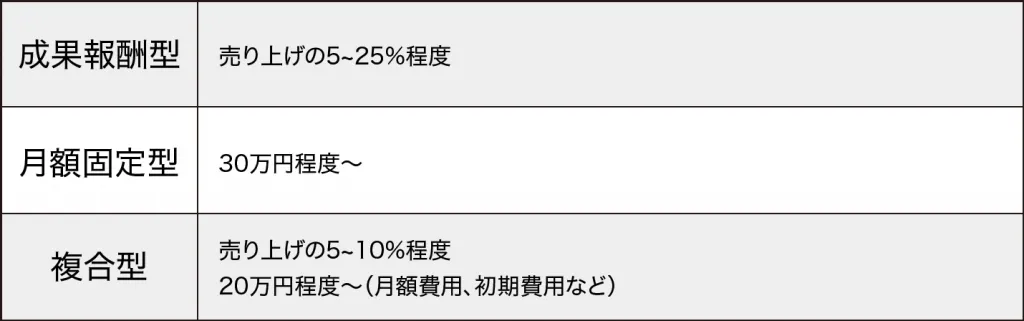

さらに代行会社によって報酬制度も異なります。成果報酬型、固定報酬型、複合型など様々ですので、予算と報酬体系を考慮して依頼内容を決めましょう。

EC運営代行業者の業界図とメリットデメリット

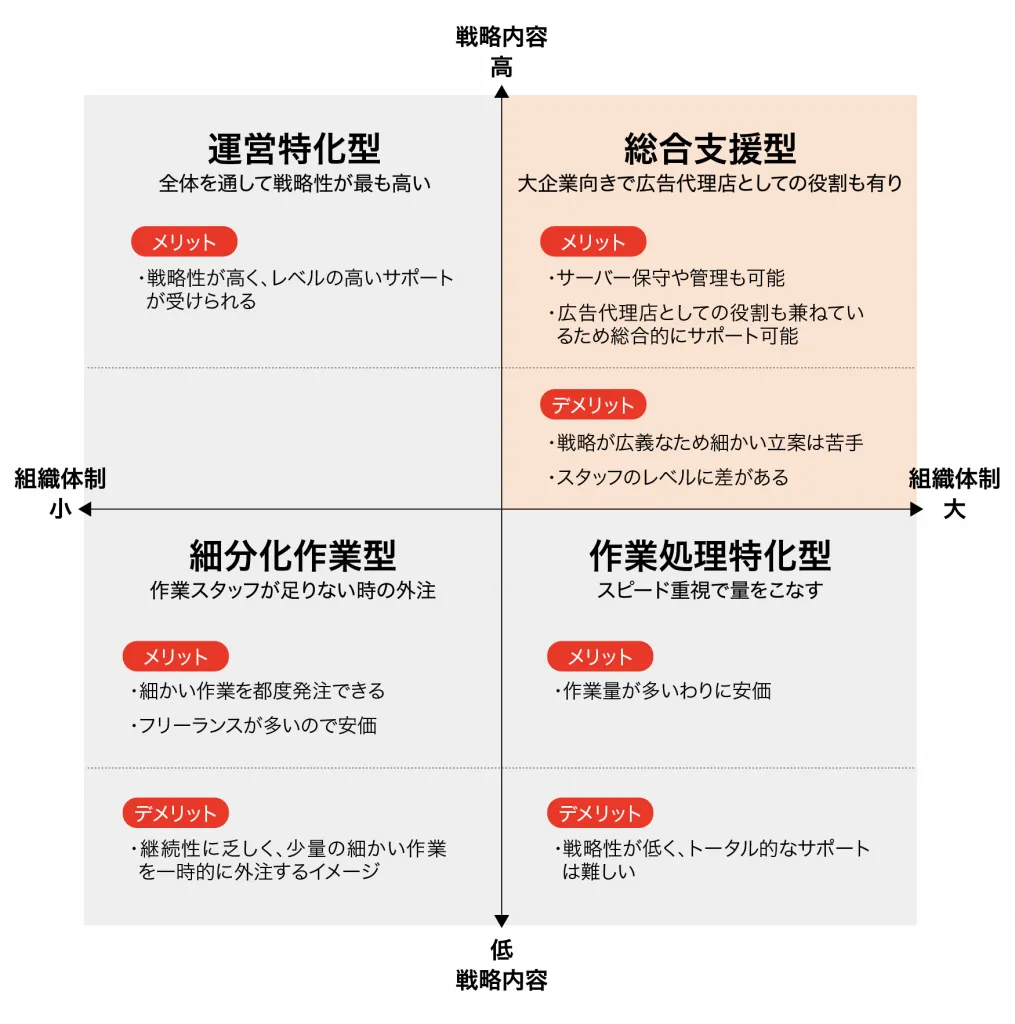

EC運営代行業者は、主に4つのタイプに分けられます。

総合支援型:大企業向き広告代理店としての役割も有り

総合支援型のECサイト運用代行会社は、大企業向けのサービスを提供しています。これらの会社は、広告代理店としての役割を果たすことも可能で、ECサイトの運用だけでなく、マーケティングから広告運用、サイト制作まで一手に担うことができます。

大規模なビジネスでは、各部門の連携や一貫性を保つことが重要です。総合支援型の運用代行会社は、広範な業務を一括して委託することで、これらの課題を解決します。

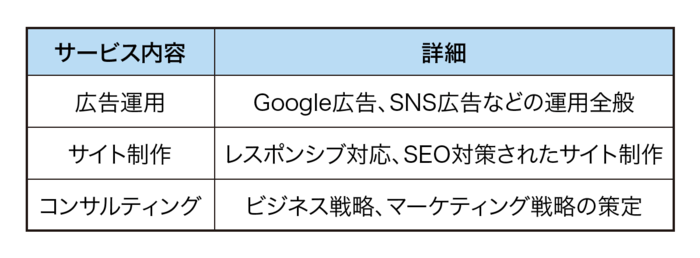

以下に、総合支援型の運用代行会社の典型的なサービス・プラン内容を示します。

これらのサービスを利用することで、一部分だけでなく全体的なビジネスの成功を追求することが可能となります。

総合支援型のメリット

- サーバー保守やシステム管理も可能

- 広告代理店としての役割も兼ねているため総合的にサポート可能

総合支援型の運用代行会社を選ぶメリットは多岐にわたります。まず、一つの代行会社が全ての業務をカバーするため、各部門間の連携やコミュニケーションがスムーズに行える点が挙げられます。これにより、結果的に業績改善への迅速な対応が可能となります。

次に、一貫した戦略立案のもとに、広告運用だけでなく商品管理や在庫管理、顧客サポートまで含めた運用全般を一元的に見ることができる点が大きなメリットです。各業務が相互に影響を与え合うECサイト運営全体を一覧できるため、問題が起きた際の原因追求や改善策の立案も容易になります。

また、大手企業が多い総合支援型代行会社は、豊富な経験と実績を持つ専門家が在籍していることが多いため、その知識やノウハウを活用することで業績改善を期待できます。

総合支援型のデメリット

- 戦略が広義なため細かい立案は苦手

- スタッフのレベルに差がある

総合支援型の運用代行会社は広範な業務をカバーしますが、その分、デメリットも存在します。

まず、一般的に料金が高い傾向にあります。全ての業務を一手に引き受けるため、その対価として高額な費用が発生します。

次に、専門性が強い分野だけでなく全体に対応するため、一部の業務については専門性が薄くなる可能性もあります。例えば、特定の広告媒体や商品ジャンルに特化した知識などが求められる場合、その要望に応えることが難しい場合もあります。

また、全てを任せることで自社のノウハウが確立しづらいという問題もあります。自社のビジネスを深掘りする能力や知識の蓄積が難しく、結果的に代行会社への依存度が高まる可能性があります。

以上の点を考慮し、総合的な運用を任せる会社を選ぶ際は、自社のニーズとバランスを取りながら慎重に選びましょう。

運営特化型:全体を通して戦略性が最も高い

運営特化型のECサイト運用代行業者は、全体的な運営戦略に注力するタイプです。その主な特徴は、事業主のビジネス目標と連携した戦略策定とその実行のワンストップ対応が可能であることです。

彼らは、商品の選定から価格設定、在庫管理、マーケティング、顧客対応まで、ECサイトの運用全般を見渡すことが可能です。そのため、一貫した戦略に基づいた運用が実現し、ECサイトのパフォーマンス向上に直結します。

また、運営特化型は自社の強みや弱みを的確に理解し、それに基づく適切な戦略を提供することも得意とします。それは長期的な視点でビジネスを見ることを可能にし、持続可能な成長を達成するために必要不可欠な要素です。

運営特化型の選択は、戦略的視野と実行力を兼ね揃えたパートナーを求めている事業主にとって、特に有益な選択肢と言えるでしょう。

運営特化型のメリット

- 戦略性が高く、レベルの高いサポートが受けられる

- 少数精鋭でレベルの高いサポートしてくれる会社が多い

運営特化型のECサイト運用代行は、全体の戦略性に優れています。まず1つ目のメリットとして、その業務範囲が広いことが挙げられます。商品の企画から、写真撮影、ページ制作、広告運用、分析まで一貫して担当します。その結果、ブランドの統一感を保ちつつ、消費者のニーズに対応した戦略を立てることが可能となります。

2つ目のメリットは、専門性です。運営特化型の運用代行会社は、EC運営に関する深い知識と豊富な経験を持つ専門スタッフが在籍しています。そのため、最新のトレンドを把握し、時期や状況に応じた適切な施策を提案します。

3つ目は、長期的な信頼関係の構築が可能となります。一貫した運用を行うことで、会社と代行業者間の深い理解と信頼関係が生まれ、より効率的かつ望ましい結果をもたらします。

運営特化型のデメリット

運営特化型の代行会社は専門性が高い反面、いくつかのデメリットも考慮する必要があります。

まず1つ目は、コスト面です。運営特化型の代行会社は、その高度な専門性から来るスキルと経験を反映して、料金が高く設定されていることが多いです。また、一部の業者では初期費用や月額費用など、細かな費用が発生することもあります。

2つ目は、柔軟性に欠ける点です。運営特化型の代行会社は特定の運営スタイルに特化しているため、そのスタイルに馴染むことが難しい場合や、独自の戦略を取り入れたい場合には不向きです。

最後に、全てを任せられるわけではない点もデメリットです。運営特化型の代行会社はECサイトの運営に重点を置いていますので、他の業務(例えば商品撮影や在庫管理など)は別途手配する必要があります。これらを総合的に考慮した上で、自社のニーズに最も適した運用代行会社を選ぶことが重要です。

作業処理特化型:スピード重視で量をこなす

作業処理特化型の運営代行会社は、大量の作業を効率良くこなすことを得意としています。こういった会社は多くの要素を高速に処理することで、ECサイトの運用をスムーズに進行させます。

たとえば、商品登録や画像編集、コンテンツアップデートといった日常的な業務から、新規プロジェクト立ち上げ時の大量作業まで、多岐にわたるタスクを迅速に実行します。

しかし、その一方で一部の特殊な要求や個々の業務への深い理解は求められにくい場合があります。そのため、依頼する際は、どの業務を代行させるかを明確にし、その範囲内での作業能力とスピードを重視した選択をすることが重要です。

作業処理特化型のメリット

作業処理特化型の運用代行会社では、その独特なメリットを活かすことが重要となります。

まず1つ目のメリットとして、スピード感が挙げられます。作業処理特化型の代行会社は、その名の通り作業を迅速に処理することに長けています。一般的なECサイト運営では、商品登録や画像編集、在庫管理といった日々の業務が山積みになりがちです。そうした作業を素早く、かつ正確に処理することで、運営担当者はより重要な業務に集中することができます。

また、2つ目のメリットは、コストパフォーマンスの良さです。特に初期投資を抑えたい小規模事業者やスタートアップにとっては、大幅な費用負担を少なくして運営をスタートできる点が魅力的です。

これらのメリットを理解し、自社のニーズに合わせて適切な運用代行会社を選ぶことが求められます。

作業処理特化型のデメリット

作業処理特化型の運用代行業者は速度重視で大量の作業をこなすという特性から、一部のデメリットが存在します。

1つ目は、細部までのチェックが行き届かない可能性があることです。大量の作業に対応するため、細かな部分のチェックや最適化作業がおろそかになり、最終的な品質に影響を与える場合があります。

2つ目は、個々の案件に対するフレキシブルな対応が難しいことです。スピードを優先し、一定のパターンに沿った作業を行うため、特殊な要望を持つ企業に対する対応が難しくなる可能性があります。

3つ目は、戦略的な視点が欠けることです。作業処理特化型の業者は、一部の専門的な作業をこなすことに特化しているため、全体的な運営戦略を考える視点が不足してしまうことがあります。

細分化作業型:作業スタッフが足りない時の外注

細分化作業型の運用代行は、特定の部分的な作業を外注する形態です。例えば、商品の撮影や画像編集、商品情報の入力、在庫管理といった具体的な作業タスクを委託します。

この形態のメリットは、自社の人員が不足している場合や専門的なスキルが必要な作業を安価に且つスピーディーに処理できる点にあります。また、一時的な業務量の増加にも対応可能です。例えば、大規模なセール時などに一時的に作業量が増えた場合に役立ちます。

デメリットとしては、運用全体の戦略や潜在顧客へのアプローチなど、全体の流れを見る視点が欠けてしまう可能性がある点です。また、一部の業務しか見ていないため、全体の最適化や効率改善の視点が弱まる可能性もあります。

細分化作業型のメリット

細分化作業型の運用代行業者は、特定の分野に特化したサービスを提供します。そのため、細部に至るまで専門的な知識とスキルを持つスタッフが集まっております。

1つ目のメリットとして、専門分野に深い知識を持つため、その部分の作業品質が非常に高いことが挙げられます。

2つ目はコスト効率です。全体の作業量から特定の部分だけを外注することで、予算を効率的に使うことが可能となります。

3つ目はリスク分散です。一つの代行会社に全てを任せるのではなく、各専門領域を複数の会社に分散させることでリスクを低減できます。

細分化作業型のデメリット

細分化作業型の運用代行は、具体的な作業を外注することに特化しています。そのため、その利点として作業スタッフが足りない時に短期間で大量の作業を進行させることが可能です。しかし、その特性上、以下のようなデメリットが存在します。

1つ目は、全体戦略の視点が欠ける可能性がある点です。特定の作業に特化しているため、全体の戦略や目標に対する影響を考慮しないまま作業が進むことがあります。

2つ目は、自社のノウハウが蓄積されにくいという点です。作業を細分化し、外部に依存することで、自社内での経験や問題解決の過程が積み上げられません。これにより、中長期的な視点で見たときに企業としての成長が阻害される可能性があります。

これらを踏まえ、細分化作業型の運用代行業者を選択する際は、その業務内容や自社に合った働き方、戦略性をよく理解し、適切なパートナーシップを築くことが重要です。

【最新版】EC運営代行業者の費用相場

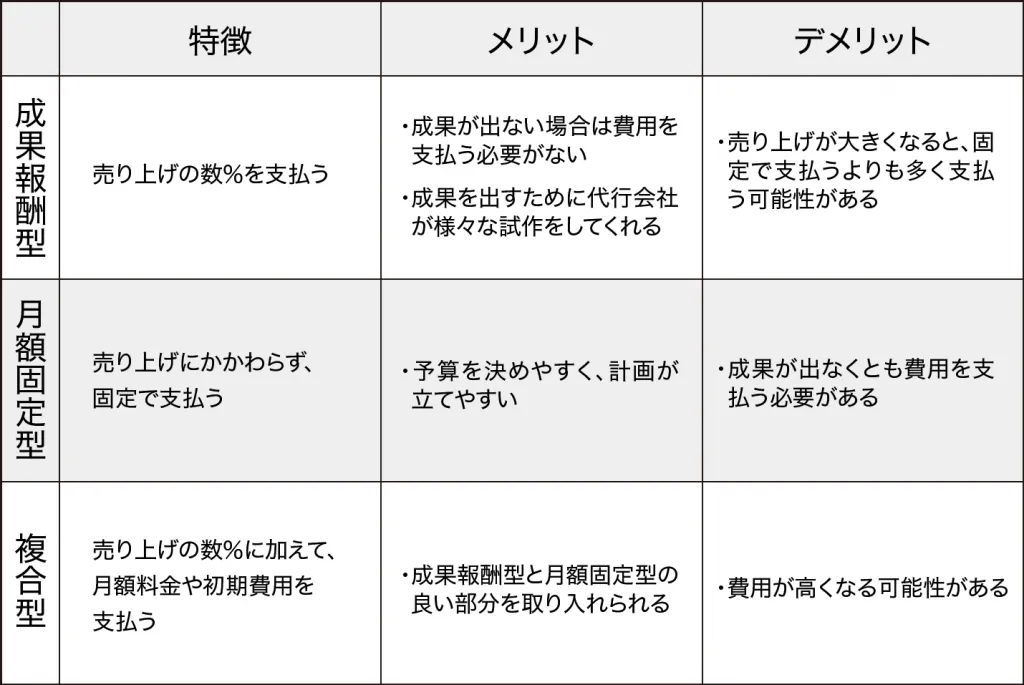

いざECサイトの運営代行委託をするときに気になるのは「費用」ですよね。費用の決め方は、主に次の3つのパターンがあります。

成果報酬型:売り上げの数%を支払う

月額固定型:売り上げにかかわらず、固定で支払う

複合型:売り上げの数%に加えて、月額料金や初期費用を支払う

それぞれのメリットデメリットをご紹介します。

成果報酬型は費用がかさむ可能性がありますし、固定型は「成果が出ないのに費用が発生する」というデメリットがありますので、複合型で費用をコントロールすると損失が少ないです。

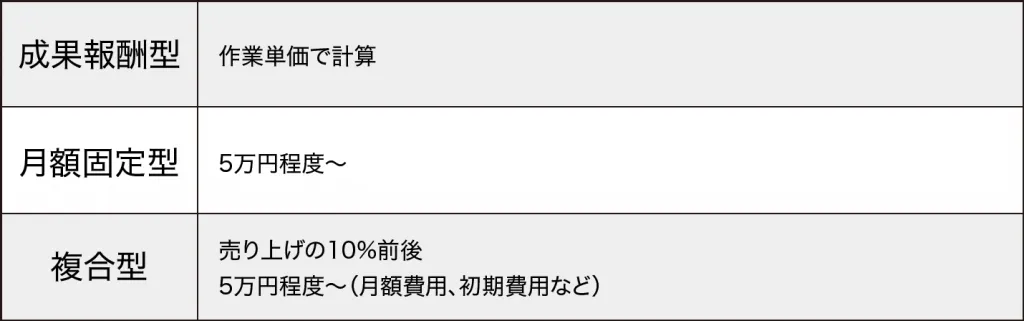

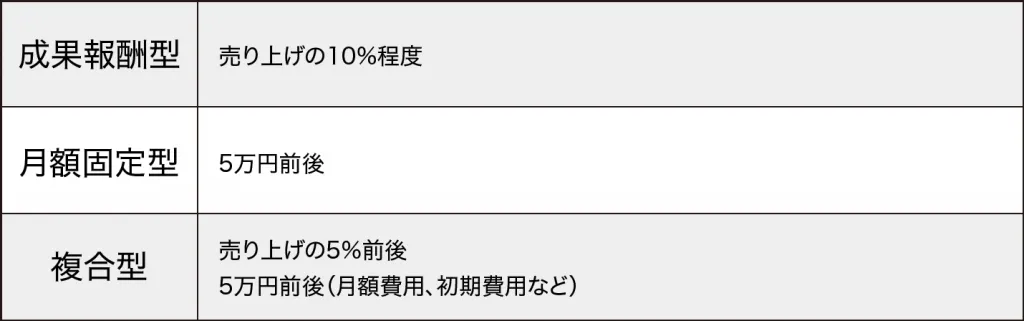

次に、EC運営代行サービスの業務範囲を3つに分け、それぞれの料金目安をご説明します。

EC運営を全て代行(コンサルティング+実務作業)

コンサル〜実務作業まで全てお任せする場合の目安です。一貫した対策が期待できますので、本気で売り上げアップを望むのであれば、コンサルティング+実務作業の丸ごと代行が望ましいです。ただし、料金は高めに設定されています。

実務作業のみ

戦略は自社で決め、実際の作業のみを委託する場合です。戦略は自社で練る必要があるため、社内にノウハウが無い場合は委託しても成果が出ない可能性が高いです。

戦略は自社で十分に練られている、という場合に利用しましょう。

コンサルティング業務のみ

コンサルティングのみ委託し、実務作業は自社で行う場合です。人員はいるが社内にノウハウが無い場合や、予算をなるべく抑えたい場合に役立ちます。

運用を委託する際に成功するポイント

ここまでEC運営代行についての基礎知識を学んできました。

ただ、これらの基礎知識を踏まえて代行業者を選定しても、「成功する企業」と「成功しない企業」が存在します。

その2つを左右する大きなポイントは、

「一貫した対策」ができるかどうかにかかっています。

ここでいう「一貫した対策」というのは以下の2つのタイプに分けられます。

①正しい知識をもった社内担当者が中心となるパターン

②ワンストップサービスが可能なEC運営代行業者が中心となるパターン

まだ分かりずらいと思いますので、更に詳しく解説していきます。

正しい知識を持った社内担当者がいるか

このパターンの際は、業務ベースで運営代行業者が異なる時です。

つまり、広告運用はA社、ページ改善はB社、解析・分析はC社・・と分かれている場合。

運用代行業者が異なる際、次のような問題が生じてしまう可能性があります。

- 広告運用が最適化できても、ページが魅力的でない

- ページが魅力的でも、違うターゲットに広告が配信されている(出すべきところに出せてない)

- 数値分析と戦略立案が立派でも、それをページと広告運用の実務で生かされていない

このように、たとえそれぞれの分野で成功していても、全体が噛み合わなければ売上拡大は望めません。PDCAが回せないのです。

そのため、代行業者が異なる場合は、必ず社内にEC販売に対して正しい知識と経験を持った担当者を配置し、その担当者を中心として1つのプロジェクトを進めることが必須になります。

ワンストップが可能な代行業者を委託できているか

このパターンの場合は、①のようなEC担当者が社内にいない、または販促以外の業務に専念したい場合になります。

①とは異なり、業務毎に異なる業者を選ぶのではなく、戦略立案~広告運用~ページ改善~商品の出荷~お客様サポート~リピータ創出施策までを一貫してサポートしてくれるEC運営代行業者にお任せします。

1つの代行業者が一貫してサポートすることで、PDCAを高速で回すことができます。

また、ユーザー目線からしても、訴求内容のブレがなく商品に対する一貫性を感じられます。

分析結果に関しても、目標としている数値に繋がりがあるので、より広い視野で結果を判断することができます。

レポートのフォーマットがそれぞれ同じというだけでも、担当者からすると嬉しいものです。

【ケース別】広告運用を委託する

次にEC運営では欠かせない広告運用についてご説明します。

広告運用を委託する時に大切なのは、ライバルの出稿状況を分析し、適切な予算配分をすることです。特に楽天市場やAmazonは商品数が非常に多く、ライバルがたくさんいます。

EC運営代行業者と対等に話し合い、自社内にノウハウを蓄積するためにも、最低限のポイントは理解しておきましょう。

Amazon広告

基本的な仕組みは、リスティング広告と似ているものだと思ってください。Amazon広告の大まかな運用ポイントは下記の通りです。

- 広告費率は売上金額の10%以下に抑える

- 1ページ目の一番上に表示させる施策をする

- サジェストを活用してキーワードを調整する

- 商品ページ(画像、詳細な文章など)をきちんと設定する

詳しくは後述いたします。

実際に広告配信をする時には、費用対効果が高く、設定も容易な「スポンサープロダクト広告」から始めることがおすすめです。

- ある程度の広告費をかけて、スポンサープロダクト広告を配信

- はじめはオートターゲティングで配信する

- 購入につながったキーワードが分かったら、マニュアルターゲティングで細かく設定していく

- 徐々にスポンサープロダクト広告以外に拡大する

この流れで広告を運用していくのが一般的です。

また、Amazon広告では、「広告費率は売上の10%以下」を推奨されています。

「売上は上がったけど、外注費が高い」は、もったいないです。目安の金額、つまり広告費率を売上金額の10%以下に抑えるという基準を把握した上で、EC運営代行業者に相談しましょう。

楽天市場広告

リスティング広告やAmazon広告と似ていますが、Amazonとは違う「楽天市場独自の仕組み」もあります。楽天市場広告の主な運用ポイントは下記の通りです。

- まずは楽天市場プロモーションプラットフォーム(RPP広告)から始める

- 反応の良い商品を中心に広告費を割く(基準はCVR)

- 回遊率を上げて、自分の店舗から何らかの商品を買ってもらえるよう工夫する

- 除外商品登録機能を活用する

- 検索にヒットするように関連情報を多めに入れ込む

広告媒体費用全体

一言で広告運用といっても様々な広告がありますので、「自社商品のアピールに適した広告は何か?」を把握することが大切です。

広告には、下記のような形態があります。

リスティング広告

ECサイトに集客するには適した広告です。リスティング広告は日々細かく分析・調整する必要があるので、自社内に詳しいスタッフがいない場合は、代理店またはEC運営代行業者に依頼することになります。

リマーケティング広告

一度サイトへ訪れたユーザーに対して再来訪をしてもらうための広告です。一度サイトを見てくれたユーザーをターゲットとしているので、比較的CVが高いのが特徴です。ただし、一度サイトへ訪れたユーザーを対象としますので、そもそもサイトの訪問者が少ない場合は、あまり効果がありません。

アフィリエイト広告

ASPに登録して、アフィリエイターに宣伝してもらう仕組みです。CVして初めて報酬を渡す仕組みなので、費用の無駄が少ないことが特徴です。

SNS広告

TwitterやInstagram、Facebookを利用した広告です。少額の予算で始められますし、潜在層にアピールできますので、「まず知ってもらいたい」という時には便利です。

【ケース別】ページ制作を委託する

制作面では下記のポイントに気をつけましょう。

- ターゲットを定義する

- 目標設定を行って行動を予測する

- 競合調査を行って達成可能な目標を設定する

- ユーザー視点のシンプルで使いやすいデザインにする

- トップページではなく商品ページに力を入れる

特に「トップページ=ユーザー全員が見るページだろう」と考えて力を入れがちですが、商品を検索してきたユーザーが見るのはトップページではなく、商品ページです。

楽天市場市場のLPのように、商品ページに情報を入れ込み、ユーザーにとって役に立つサイトを作ることが最も大切です。

媒体ごとの運用ポイント

Amazonや楽天市場だけでなく、Yahoo!や自社ECサイトなど幅広い媒体で運営代行を委託すると思います。それぞれの媒体の特徴と運用ポイントをまとめました。

Amazon

https://itsumo365.co.jp/service/amazon/

Amazonは日本での利用者数が急増しており、Amazon内での競争はますます激化すると予測されています。

日本では興味のある商品情報を検索するときに、Googleなどの検索エンジンではなくAmazonで調べると答えた人は約30%にのぼります。また、よく利用するショッピングサイトとして約80%の人がAmazonを挙げました。

広告を利用して商品ページを充実させたり、商品を上位表示できるようになると、売上を加速度的に伸ばすことができます。

Amazonは競合が多く、自然検索ではなかなか上位表示できないため、広告を利用してスピーディーに上位を狙う必要があるのです。

Amazon広告で成功するポイントは次の通りです。

広告費率は売上金額の10%以下に抑える(例外あり)

Amazonで広告運用をする際、一つの鉄則として記憶しておくべきは「広告費率は売上金額の10%以下に抑える」というものです。これは、広告費用が売上全体に占める割合(広告費率)を10%以下に保つことで、利益を最大化しやすくするための基準です。

ただし、例外もあります。新商品のローンチ時や、特定のキャンペーン期間などでは一時的に広告費率を10%以上に設定することもあります。なぜなら、商品の認知度向上やランキング上位維持といった目的があるからです。

1ページ目の一番上に表示させる施策をする

Amazonでの商品販売時、検索結果の1ページ目の一番上に表示させることは、より多くのユーザーに商品を見てもらうために極めて重要です。そのためには、いくつかの施策が必要となります。

まずは、商品名や商品説明に適切なキーワードを使用することです。ユーザーが商品を探す際のキーワードを想定し、商品ページに反映させることが必須です。

次に、価格競争力を保つことも重視すべき点です。他の出品者と比較して適正価格を設定することで、購買意欲を引き出します。

最後に重要なのがレビューの数と質です。良いレビューが多いほど、信頼性が上がり購買率も上がる傾向にあります。そのため、良質な商品を提供し、顧客からのフィードバックを得ることが重要です。

サジェストを活用してキーワードを調整する

Amazonでは、消費者が商品を探す際に検索窓に入力するキーワードによって表示される商品が決まります。そのため、商品ページの設定時にアイテムのキーワードを適切に設することが非常に重要です。

ここで活用していただきたいのが、Amazonの「サジェスト」機能です。ユーザーが検索窓にキーワードを打ち込むと、それに関連したキーワードが自動的に表示されるこの機能を利用することで、より多くのユーザーからの視認性を高めることが可能となります。

具体的な活用方法としては、キーワードを打ち込んだ際に表示されるサジェストを基に、商品説明やタイトルにそのキーワードを盛り込むと良いでしょう。これにより、検索時のマッチング率を上げ、商品の露出度を向上させることができます。

商品ページ(画像、詳細な文章など)をきちんと設定する

Amazonでの商品ページ設定は、購買意欲を引き出すために重要不可欠です。その具体的な方法としては以下のポイントが挙げられます。

1.高品質な商品画像を設定する

消費者は商品を直接見ることができないため、画像はその代替となります。清潔感のある背景に、商品の全体像と細部を撮影した画像を用意しましょう。

2.詳細で具体的な商品の説明

商品の特徴、使い方、メリット等を具体的に書くことで、消費者の誤解を避け、信頼を勝ち取ることができます。

3.誠実なレビュー対応

レビューは商品の評価を作る重要な要素です。良いレビューはそのまま購買意欲に繋がりますが、悪いレビューは適切に対応することで逆転のチャンスにもなります。

これらのポイントを押さえて商品ページを作成することで、消費者にとって魅力的で信頼性の高いページへと仕上げることができます。

楽天市場

https://itsumo365.co.jp/service/rakuten/

楽天市場は1997年よりインターネット通販を始めた老舗です。2024年1月現在、楽天市場の店舗数は約57000店舗と日本最大級の規模のオンラインショッピングモールとなっています。

楽天市場は利用者が多く、またポイントを中心とした顧客の囲い込みもしているため、楽天市場内で上位表示できれば確実に売上が上がります。

楽天市場広告で成功するポイントは次の通りです。

自走モデルを作ること

自走モデルとは、広告を出して集客をし、売上を挙げて、楽天市場内検索の順位を向上させて、露出を増やし、さらに集客力をあげるサイクルのことです。好循環の波に乗ることで、売上が倍々に増えていきます。

逆に考えると、集客力が低いままだと、いつまでも商品が全く売れない状態が続きます。広告を出稿して早めに上位表示させることで、楽天市場内で勝てます。

スピーディーにPDCAを回し続けること

好循環の自走モデルを作るには、とにかくスピーディーに施策を回して、改善していくことが大切です。

いつも.ではタスクの洗い出しや優先順位決め、期日決めなどを徹底的に管理しますので、スピーディーにPDCAを回せる仕組みにしています。

越境EC

https://itsumo365.co.jp/service/global/

※2024年よりサービス支援範囲の変更がございますので別途ご相談ください。

越境ECを一言で説明すると、国境をこえて商品を販売するオンラインショップのこと。特に中国を含めたアジア圏の顧客が多く、海外の顧客をいかに獲得するか?はEC運営者の間では重要です。

越境ECは日本とは事情が違う部分も多いので、押さえるべきポイントも多岐に渡ります。

多言語対応することでユーザビリティを高める

越境ECサイトの運用では、多言語対応が欠かせません。多言語対応を実現することで、世界各国からのユーザーに対して商品やサービスの情報を適切に伝えることが可能となります。これは、ユーザビリティの向上に繋がるとともに、購入までの流れをスムーズに進める助けとなります。

例えば、以下のようなポイントを注意して多言語対応を進めることが推奨されます。

1.専門的な翻訳サービスを利用することで、各国の文化やニュアンスを理解した翻訳を行う

2.サイト全体の言語切替機能を設けることで、ユーザーが自由に言語を選択できるようにする

3.商品説明や利用規約、配送や返品に関する情報など、必要な情報全てを対象言語で提供する

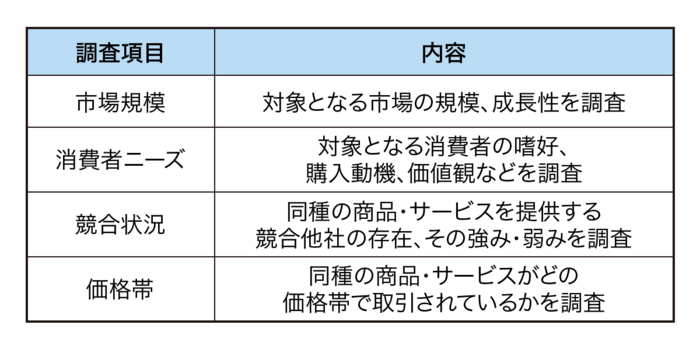

外国人にニーズのがあるのか調査する

越境ECを運営する際には、自社の商品やサービスが対象国の消費者にとってニーズがあるかどうかを事前に調査することが不可欠です。その国や地域の文化、ライフスタイル、価値観に合致した商品やサービスであることが求められます。加えて、既にその市場で同様の商品やサービスが提供されている場合、その競合状況や価格帯なども調査します。

例えば、以下のような調査項目が考えられます。

こうした情報を元に、自社の商品やサービスがその市場で受け入れられる可能性を評価し、適切なマーケティング戦略を策定します。

外国人でも安心できる決済方法を取り入れる

越境ECサイト運営において、外国人顧客が安心して商取引を行えるような決済方法の設定は必須です。その際は以下のポイントを押さえましょう。

1.国や地域による決済方法の違い

各国や地域には、クレジットカードやデビットカード、モバイル決済など、一般的に使われている決済手段が存在します。顧客の利便性を考え、その国や地域で主流の決済手段を提供することが重要です。

2.決済安全性

外国人顧客が安心して決済できるよう、信頼性の高い決済サービス提供者と提携しましょう。また、詐欺行為を防止するためのセキュリティ対策も万全に行うことが求められます。

発送方法、発送日、税関チェックなどを徹底する

越境ECを運営する際には、配送方法や発送日、税関チェックなどの物流面も重要な要素となります。

まず配送方法についてですが、商品がどのような形でお客様に届けられるかは非常に重要です。具体的には、配送業者を選定し、その業者が提供するサービス(追跡可能か、配送時間の指定が可能かなど)を確認することが必要です。

また、発送日については、注文を受けてから何日以内に発送するかを明示することで、お客様の不安を解消します。例えば、「ご注文後3営業日以内に発送」という具体的な日数を記載すると良いでしょう。

最後に、税関チェックです。各国には輸入制限や規制が存在するため、それらを確認し商品の輸出入が可能かを調査しておく必要があります。また、関税や消費税なども詳細に記載しておくことで、お客様が後から追加料金を請求されるという事態を避けられます。

海外の法律や商標登録を確認する

越境ECを運用する際に注意が必要なのが、各国の法律や商標登録の確認です。それぞれの国の商品に関する法律や規約があり、それらに違反すると罰金などのペナルティが科される場合があります。また、自社の商品名やブランドを保護するためには、商標登録が必要となります。

例えば、日本製の化粧品を海外で販売する際には、その国の化粧品に対する法律や規制を確認し、遵守しておく必要があります。また、商標登録をせずに販売すると、他社による模倣や偽物の出回りを許してしまう可能性があります。

これらの確認は専門知識を必要とするため、専門家への依頼や運用代行会社に対する相談も視野に入れておくことをおすすめします。

現地での認知拡大プロモーションをしっかり行う

越境ECにおける成功の鍵は、海外での認知度を上げることです。目指す市場に対応したプロモーションを計画し、それを実行することが重要です。

まず、目的の国や地域がどのような広告媒体を利用しているのかを把握することから始めます。現地のテレビCM、新聞広告、SNSなど、様々な媒体を調査し、自社商品やサービスに最適なものを選択します。

次に、その媒体を使ってどのようなメッセージを伝えるべきかを考えます。現地の文化や習慣、価値観を理解した上で、自社商品やサービスがどういった価値を提供できるのかを明確に伝えるキャッチコピーを作成します。

最後に、プロモーションの実行と結果の分析を行います。広告の反響をチェックし、必要に応じてプロモーション戦略を修正する、というPDCAサイクルを作ります。

このように、現地での認知拡大プロモーションは、調査、計画、実行、分析の各ステップを繰り返すことで成功を収めることが可能です。

基本的なことですが、これらをおろそかにすると越境ECは成功しません。特に最後に記載した「認知拡大プロモーション」は抜けている企業様がほとんど。せっかく難しい税関や法律をクリアできても、現地でのプロモーション活動ができていなければ商品はまず売れません。

一見当たり前のことのように思いますが、これらの基本的なことを押さえましょう。

D2C

https://itsumo365.co.jp/service/unnei/uneidaikou.html

D2Cとは「Direct to Consumer」の略で、メーカーが消費者に直接商品を販売するモデルのことです。間に卸売や小売店を介さないため、顧客データを収集しやすい特徴があります。

SNSの普及などにより、消費者がブランドと直接繋がることが増え、D2C市場が伸びています。

成功させるためのポイントは次の通りです。

ECやD2Cに詳しい人材を取り揃える

D2C(Direct to Consumer)ビジネスは、消費者との直接的なコミュニケーションを重視します。そのため、ECやD2Cの運営に詳しい人材をチームに持つことは非常に重要です。彼らは市場のトレンドを読み解き、消費者のニーズを理解し、それに応じた施策を打つことができます。

例えば、商品開発やマーケティング戦略の策定、効果的な広告運用など、幅広いスキルセットを持つ人材が求められます。また、データ分析能力も重要で、消費者の行動データを分析し、それに基づいて製品やサービスを改善することも求められます。

人材採用においては以下のスキルを持つ人材を採用すると良いでしょう:

- デジタルマーケティングのスキル

- データ分析能力

- 商品開発やブランディングの経験

これらのスキルを持つ人材をチームに持つことで、自社のD2Cビジネスを成功させるための一歩を踏み出すことができます。

SNSを積極的に利用する

D2Cにおける成功のカギを握るのは、SNSの積極的な利用です。SNSは商品やブランドの情報発信、顧客とのコミュニケーション手段として非常に有効です。

SNSを使った商品やブランドの情報発信では、直接消費者とコミュニケーションを取りながら、新製品の紹介や限定キャンペーンの告知など、リアルタイムでの情報提供が可能です。

また、顧客とのコミュニケーションでは、SNSを活用することで、消費者からのフィードバックを直接受け取ることができます。これにより、商品改良の参考にするだけでなく、消費者との強固なつながりを確立することも可能です。

ただし、SNSの運用は専門的な知識やスキルが求められます。適切な投稿タイミングやハッシュタグの設定、消費者とのコミュニケーション方法など、独自の戦略を立てることが必要です。これらを考慮に入れ、積極的にSNSを活用しましょう。

ブランディングに力を入れ、ファンになってもらう

D2Cでは、ブランディングが非常に重要となります。一般的なECサイトとは違い、自社の製品やサービスを直接消費者に届けるため、その価値を消費者に伝える力が求められます。

まずは自社の製品やサービスがどのような価値を持つのか、その魅力をしっかりと整理しましょう。そして、その価値を鮮明に伝えるためのブランディング戦略を策定します。これにはロゴやパッケージデザイン、ウェブサイトの作り、SNSでの情報発信などが含まれます。

さらに大切なのは、製品やサービスを実際に利用した顧客からのフィードバックを収集し、それを製品改良やサービス向上に反映させていくことです。こうした改善を続けることで、顧客は自分たちが製品やサービスの一部となっていると感じ、強いファンになる可能性が高まります。

ユーザーの意見を取り入れて改良を繰り返す

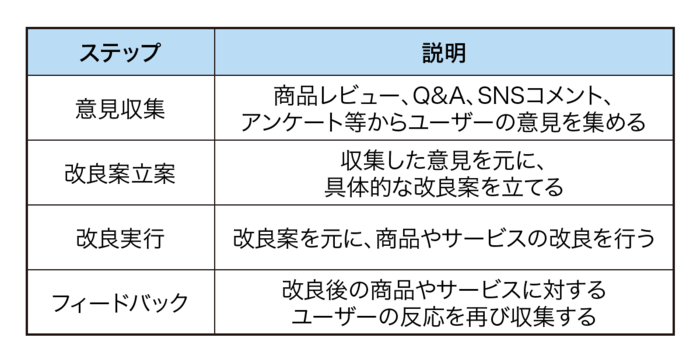

D2CのECサイト運営では、商品やサービスの改良を繰り返すためには、ユーザーの意見が非常に重要となります。実際のユーザーからのフィードバックは、商品の改善点や新たな需要を見つける上で貴重な情報源となるからです。

例えば、商品レビュー欄やQ&Aコーナー、SNSでのコメントなどからユーザーの声を集めます。また、定期的にアンケートを実施し、ユーザーの満足度や要望を直接取り入れることも有効です。

次に、得られた意見を元に具体的な改良案を立て、それを実行します。改良の結果は再びユーザーにフィードバックを求めることで、商品やサービスの精度を高めていきます。

この一連のプロセスを繰り返すことで、ユーザー満足度の高い商品やサービスを提供していくことが可能となります。

時代の変化を取り入れることで、新しい可能性を見出し続けているD2Cという形態。SNSを積極的に使ったり、クラウドファンディングでユーザーから直接応援されたり、サブスクを導入したり、新しい方法で成果を上げているため注目されています。

Yahoo!ショッピング

https://itsumo365.co.jp/service/yahoo/

成功させるためのポイントは次の通りです。

Yahoo!のサービスや企画の乗っかる

「5のつく日キャンペーン」などを実施しており、このタイミングはポイントも付与されるため、ユーザーの購買意欲が高い状態です。

キャンペーンをうまく利用して、Yahoo!内の集客力を上手く活用しましょう。

レビューを増やす

Yahoo!ショッピングには、「レビュー件数の多い順」に並べる機能があります。レビュー件数が多いだけで、上位に表示できる可能性があるのです。

レビューを書いてもらうために特典をつけたり、普段からメルマガを配信したり、地道な努力が大切です。

同業者の売れている商品をチェックする

商品そのものだけではなく、どのような切り口で販売しているか、写真はどのようなものを使っているかなど把握することが大切です。

Amazonや楽天市場には及びませんが、知恵袋やYahoo!ニュースなど「Yahoo!ならでは」のユーザーがいるのも事実。商材によってはYahoo!に力を入れることで、売上アップができることもあります。

自社ECサイト

https://itsumo365.co.jp/service/ec

成功のポイントは次の通りです。

リピーターを獲得する施策に力を入れる

むやみに宣伝するのではなく、アフターフォローや適切なタイミングでのメルマガなど、オンライン上でも丁寧な接客をすることが大切です。

1人1人のユーザーと向き合い、データを蓄積することで、アプローチの方法が分かってきます。

プラットフォーム型のECサイトとは違ってそもそも顧客データが少ないので、いかにデータを積み重ねていくか、が大切になります。

新規顧客獲得のための導線を作る

広告やSNSなどで新規顧客との接点を作ることが大切です。まずは潜在層を含め、多くの人に「知ってもらうこと」がEC成功の第一歩となります。

ブランドのイメージを出す、使うとどう変化するのかを伝える

ECサイトの強みは、ブランディングを自由にできること。ブランドのイメージが伝わるような設計や、購入後の商品を使うイメージ画像を取り入れることで、「自分の生活に必要そうだ」と思わせることができます。

ただ商品の説明をするだけでなく、「購入によって何が変わるのか?」をアピールすることが大切です。

SNSを活用する

InstagramやX(旧Twitter)だけでなく、LINE@やFacebookなど複数のSNSで情報発信することも大切。SNSは潜在層に働きかけるのに適したツールです。

まずは知ってもらう努力を

知らないものは、買われません。まずは露出を増やし、ユーザーに認知してもらう必要があります。リスティング広告、アフィリエイト、リターゲティング広告、SEO、チラシ、メルマガなどあらゆるものを使って「知ってもらうこと」を意識しましょう。

差別化をはかって一番に思い出してもらえるブランドを目指す

関連記事:これからは「一番最初に思い出してもらえる第一想起ブランド」しか生き残れない

以前、このような記事が話題になりました。「一番最初に思い出してもらえるブランドしか生き残れない」という記事です。

「トマトジュースといったらカゴメ」のように、「●●といったら△△」というイメージを持ってもらえると、そのブランドが淘汰されることはありません。

とはいえ、「●●といったら△△」と思ってもらうには長期的なブランド運営が必要になります。自社ECサイトの運営は長期戦です。すぐには結果が出ないという前提で、着実なブランディングが必要です。

まとめ

ここまで、EC運営代行の選定ポイントや費用感、広告運用の基本的なポイント、弊社の事例紹介をしてきました。

この記事のポイントをまとめると、下記の通りです。

①EC運営代行を依頼する際は、自社の希望をまとめ、代行会社の得意分野や費用感を把握してから相談する

何に困っているのか、社内にノウハウを蓄積したいのか、費用はどれくらいかけられるのか等の希望をまとめましょう。その上でEC運営代行会社の得意分野や費用感を把握し、複数の会社に相談することをおすすめします。「いきなり相談」は、ミスマッチに繋がりますのでやめましょう。

②「一貫した対策ができるか」を意識してEC運営代行会社を探す

一貫した対策ができないと、結局成果が出ずに終わってしまいます。

部分的に運営代行を依頼する場合や、業務毎に異なる業者にお願いする際は、それらのサポートをまとめて全体に生かすことができる体制が社内にあるかしっかり考える必要があります。

社内の体制が不十分な場合は、運営代行会社に全てお任せした方が成果を出しやすいです。

弊社ではコンサルティング業務や制作業務、物流代行などを一貫して請け負いますので、ワンストップでの一貫した対策に対応しております。

③全て外注する場合でも、最低限のポイントは押さえる

EC運営代行会社に全てお任せする場合でも、ECの基本や広告運用の基本は押さえておきましょう。

でないと必要以上の費用になったり、自社に必要のないサポートが付いたり、いざ自社で回していく時にノウハウが無かったりと、問題が出てきます。

全て外注する場合でも、最低限のポイントは押さえた上で依頼するようにしましょう。

当社では独自のノウハウをフル活用し、高い戦略性を武器にお客様の事業をサポートをしています。

ご相談・ご連絡はお気軽にお問い合わせください。

EC運営代行に関するよくある質問

- EC運営代行とはどのような業務を依頼できるのですか?

- ECサイトごと(自社ECやモール店舗)の広告運用やページ制作、受注発送といった、ECサイトの運営に関する業務を全て、もしくは部分的に依頼することが可能です。

- EC運営代行会社の相場を教えてください

- 丸ごと代行の場合成果報酬であれば売上の5~25%、月額固定であれば30万円~が相場と見られます。その他は契約形態により異なりますので詳しくは本記事をご覧ください。

- EC運営代行会社の選定の重要ポイントはどこですか?

- まずは「代行会社に何をしてほしいのか?」をハッキリさせることが大切です。何をしてほしいのかが曖昧なまま相談を始めると、思ったような成果が出なかったり、不要な施策に予算を使ったりしてしまい、施策は上手くいきません。