【担当者必見!】SNSを活用してEC・D2Cサイト運営を成功させる方法を徹底解説

これからEC・D2C販売に携わるご担当者様のなかに、「EC・D2CにおいてSNSが重要なのは知っているが、なぜ重要なのかまで理解できていない」「SNS運用・SNS集客が上手な日本のEC・D2C企業を知りたい」という方は多くいらっしゃると思います。

EC・D2Cのマーケットは近年急成長を遂げているものの、新しいマーケットがゆえに正確な情報を見つけることが難しい状態にあります。

そこでこの記事では、EC・D2Cにおいて”SNSが重要な理由”に焦点を絞り、その事例をふまえて2023年最新の「SNSをフル活用してEC・D2Cを成功させる具体的方法」をご紹介いたします。

頭にEC・D2Cというワードが入っておりますが、EC販売においてSNS運用に力を入れようと考えているご担当者様は、ぜひご一読ください。

EC・D2CマーケティングでSNSの活用が重要な理由

EC・D2CマーケティングでSNSの活用が重要な理由として以下の4つが挙げられます。

- 「ユーザーのファン化」に繋がりやすいため

- ユーザーのリアルな声やデータを集めやすいため

- UGC活用で多くの人にアピールするため

- ミレニアル世代・Z世代はSNSを日常的に使用しているため

それぞれ1つずつ解説していきます。

「ユーザーのファン化」に繋がりやすいため

EC・D2Cは、企業とユーザーがダイレクトに繋がる関係性です。ダイレクトに繋がってファンになってもらうことで、商品を買ってくれたり、リピーターになったりと売上アップに役立ちます。

そして、SNSのアクティブなフォロワーを「見込み客」として考えることもできます。

SNSは、ユーザーの日常生活に入り込みやすい媒体です。広告感を出さずにユーザーのデバイスに表示できるため、自然な形でブランドをアピールしやすい特徴があります。

SNSは雑誌やカタログのような使い方もできます。「この世界観が好きだな」と思わせることでファン化に繋がり、将来のお客様になってもらえるのです。

また、ユーザーの投稿に対して直接反応を返せることも、SNSのメリットです。好意的な投稿を見つけた時にはお礼のコメントを返せますし、クレームのような投稿を見つけた時には丁寧に謝罪することもできます。

好きなブランドのアカウントから返事をもらえると、嬉しいですよね。不満に対して丁寧に謝罪されると、「誠実な会社だな」と好印象を持ってもらえるかもしれません。

SNSはユーザーと繋がりやすく、ファン化を促せるツールです。そのため、ユーザーとの直接的なつながりが大切なEC・D2Cの分野では、SNS活用が欠かせません。

ユーザーのリアルな声やデータを集めやすいため

SNSはユーザーのリアルな声を拾いやすい特徴があります。商品名やブランド名で検索すると、リアルな口コミがたくさん見つかるはずです。

従来、ユーザーの声を集めるには、モニターという形式で意見を募ったり、アンケートをお願いしたり、企業側から働きかける必要がありました。

しかしSNSを上手に活用すれば、企業側からアンケートをお願いしなくとも、自然な投稿の中からリアルな意見を見つけることができるのです。

もちろんアンケート機能を使って、SNS上でアンケートを取ることもできます。

商品に対するリアルな意見を集めやすいため、SNSはEC・D2Cには欠かせません。

UGC活用で多くの人にアピールするため

UGCとは、User Generated Contentsの略です。簡単に言うと、ユーザーが投稿した口コミのような投稿のこと。企業が作成したコンテンツではなく、あくまでもユーザーが作成したコンテンツのことを指します。

例えばInstagramで「ディズニーランド」と検索すると、ディズニーランドを訪れたユーザーの投稿が大量に出てきますよね。これが「UGC」です。

ディズニーランドがオリジナルの投稿をしなくとも、ユーザーの投稿を利用すれば、十分な宣伝効果が見込まれます。

UGCを上手く利用できれば、企業がコンテンツを作成する手間が省けますし、広告感の無い投稿を前面に打ち出すこともできます。

ミレニアル世代・Z世代はSNSを日常的に使用しているため

EC・D2Cを積極的に利用する世代に、ミレニアル世代と呼ばれる世代があります。ミレニアル世代とは1981〜1996年頃に生まれた世代を指し、学生時代からSNSに触れてきた世代と重なります。また、Z世代はミレニアル世代の少し後、1996年~2015年までに生まれた世代を指し、生まれた時からデジタル機器に囲まれている「デジタルネイティブ」とも呼ばれます。

ミレニアル世代・Z世代はSNSを日常的に利用するため、この世代へアピールしたいサービスやブランドはSNSとの相性が良いのです。

EC・D2Cサイト運営企業がこれからSNS運用する際の5つの注意点

SNSはライトなメディアであるがゆえに、使い方を間違えてしまえばブランドイメージをマイナスにしてしまいかねない難しいメディアでもあります。

また、SEO記事と異なり、こまめに投稿やレスポンスを行わないといけないため、人的リソースという意味でも運用には注意が必要です。

ここで、EC・D2C企業がSNSを運用・構築する際のポイントを以下にまとめました。

- 広告色の強い投稿を避け、日常に馴染むコンテンツを作成する

- オンラインで完結する導線を作る

- 「モノ」だけではなく「コト」「体験」「共感」を重視する

- UGCを最大限活用する

- 画像や動画コンテンツに力を入れる

それぞれ1つずつ解説します。

広告色の強い投稿を避け、日常に馴染むコンテンツを作成する

ユーザーにとって、SNSは日常生活の延長です。ユーザーは、何かを宣伝されるためにSNSをやっているわけではありません。「自分に合ったもの」「自分が好きなもの」を取り入れるために、アカウントをフォローしています。

そのため、広告感や宣伝感の強いコンテンツは敬遠されます。フォローを外されたり、SNS広告であれば「不適切」と報告されたりすることもあるでしょう。

一般ユーザーの投稿から浮きすぎず、しかし同時に埋もれないコンテンツを作成するバランス感が大切です。

SNSの特徴は、こまめにコミュニケーションを取れることです。InstagramであればDMやコメント、TwitterであればDMやリプライなどで交流することができます。

日常に馴染むコンテンツを継続的に投稿し、ユーザーとコミュニケーションをとることで、投稿内容や施策の問題をいち早く把握できたり、狙い通りにターゲットに響いているか確認できたりとメリットが多くなります。

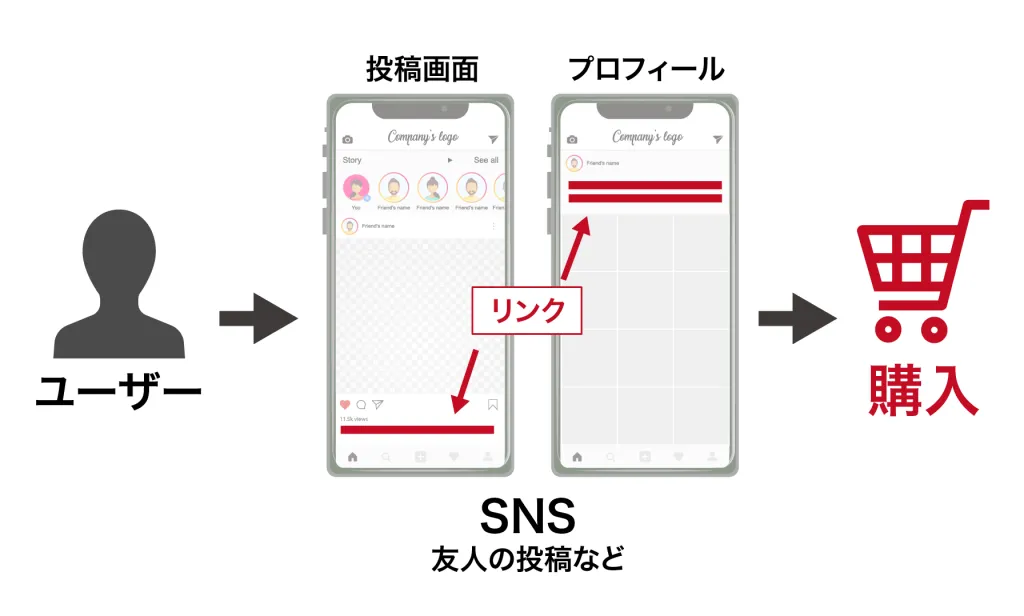

オンラインで完結する導線を作る

SNSの投稿から商品の購入まで、オンラインで完結する導線を作りましょう。SNSを日常的に利用する世代は、若い頃からECに馴染みのある世代でもあります。

「買い物はほとんどオンライン」という人もいますし、何より「欲しい」と思った時にすぐに購入する方法があることで購買率が高まります。

商品を紹介したページにLPのURLを貼り付けたり、プロフィールから公式サイトに誘導したり、導線を整えましょう。

「モノ」だけではなく「コト」「体験」「共感」を重視する

EC・D2Cで商品を購入する層は、サービスの実利価値だけに価値を感じているわけではありません。ブランドのストーリーや、コンセプトをトータル的に見た上で「いいな」と判断します。また、社会的意義の大きさに魅力を感じて購入することもあります。

「モノ」の実利性だけをアピールするのではなく、それを使うことによるユーザーの満足感、精神的な充足感を想像して運用することが大切です。実際に自社ブランドの商品を使って、使用感や利用シーンを動画コンテンツとして発信するだけでもユーザーに実利性以外の魅力を伝えることができます。

UGCを最大限活用する

UGC(User Generated Contents)を最大限活用することで、口コミによる認知拡大、売上向上を期待することができます。UGCを自社コンテンツとしてシェア・拡散することで、SNS運用担当者の投稿負担を軽減し、広告費を削減する効果が得られます。

また、UGCを多く活用することで、「どういった世界観を尊重しているブランドなのか」「ユーザーにどう使ってほしいブランドなのか」といった言葉にするのが難しいニュアンスを伝えることができます。UGCの活用はよく広告費削減や投稿負担の軽減など、発信側の負担軽減が大きい施策として取り上げられますが、実はユーザーとブランドの共創関係を築くうえで大変重要な位置を占めます。

特にミレニアル世代などの若い世代は、「ブランドの活動がどのような社会的意義を持つものなのか」「ある商品をどのように使うことで新しい価値観を生むことができるのか」といったことに関心があります。そのためSNSを運用するブランド側も、こうしたユーザーの求めているものに目を向けるために、ユーザーの投稿内容を注意深く見つめる必要があるのです。

ユーザーが投稿するコンテンツのなかには、自社の商品開発者・販売担当者でも気付けなかった意外な活用方法を試しているユーザーもいるため、商品の新しい訴求方法を開拓するうえでも役立ちます。

画像や動画コンテンツに力を入れる

EC・D2Cで成功している企業は、SNSの中でも特にInstagramの運用が上手です。画像や動画は、一度に入ってくる情報が多く、ユーザーの興味を惹くことができます。Instagramに馴染むような、ビジュアルに訴えかけるコンテンツ作成が重要です。

ただ画像や動画の多いInstagramだからこそ、あえて文字だけを投稿することで目立つ場合もあります。王道の戦略ではありませんが、強調したい情報がある時には、文字だけの投稿を活用するのも一つの手です。

どのSNS媒体を使う場合でも、文章だけでなく画像や動画でユーザーにアピールしましょう。

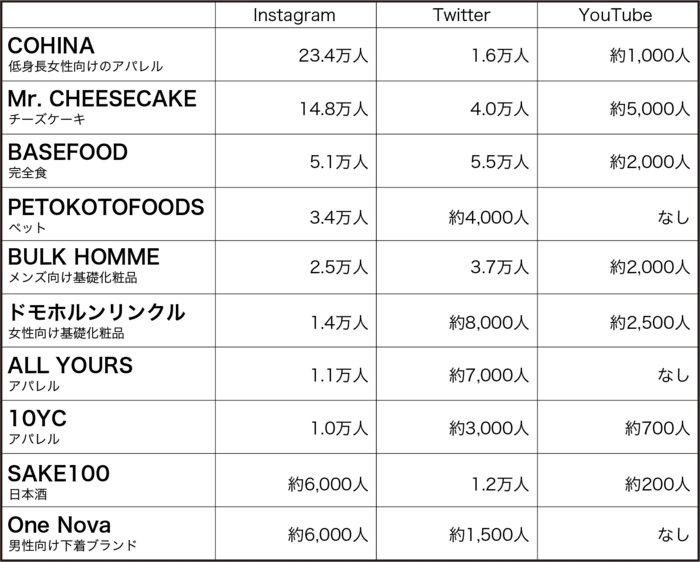

国内EC・D2Cブランドで人気のSNSアカウントとは?

国内EC・D2Cブランド10社を例に、SNSアカウントのフォロワー数を調べてみました。Instagramに力を入れているブランドが多いので、Instagramのフォロワー数が多い順にご紹介します。

(※2023年4月時点のフォロワー数)

国内EC・D2Cブランドにおいては、Instagramの運用が鍵を握っていると言えるでしょう。どのアカウントでも、おしゃれで綺麗な画像を用いた投稿や、タイムラインの効果的なアーカイブ化などが見られます。

また、「運用のしやすさ」や「情報の伝達性・拡散性」といった要素では、InstagramよりもTwitterの方が長けています。そのためブランドの世界観やストーリーなどはInstagramで伝えつつも、キャンペーンや新着情報、情報の伝達性・拡散性を意識したコンテンツはTwitter用に加工することが重要になってくるでしょう。

海外のEC・D2Cブランドの人気アカウント

番外編として、アメリカのEC・D2Cブランドもご紹介します。

アメリカのEC・D2C市場で成功しているブランドといえば、化粧品ブランドの「Glossier」。です。

Instagramのフォロワー数は277万人と驚異的です(2023年4月時点)。

中国のEC・D2C市場で話題のブランドには、化粧品ブランドの「Perfect Diary(完美日记)」があります。

Instagramのフォロワー数は22.8万人。(2023年8月数値)

日本やアメリカ、中国のEC・D2C企業のSNSをチェックすると、SNSの中でも特にInstagramのフォロワー数が多いと分かります。

中でも化粧品や女性向けアパレルなど「美容関連」の分野は、フォロワーを伸ばしやすい傾向があります。Instagramはおしゃれな画像を雑誌やカタログのように並べて表示できますので、美容関連との相性が良いのです。

InstagramのSNS運用の例

国内のEC・D2CでInstagramフォロワー数が多いアカウントは、次の通りです。

・COHINA:23.1万人

・Mr. CHEESECAKE:14.8万人

・BASEFOOD:5.4万人

※)2023年8月時点

アパレルブランドのCOHINAは、コーディネートの写真をメインのコンテンツとしています。全ての写真に「149cm」「153cm」などと身長を書き入れることにより、「着た時のイメージ」が湧きやすい工夫がなされています。

また、プロフィール欄にはUGCを増やす工夫もされています。「#COHINAをつけてご投稿お願いします」「#cohina倶楽部でみなさんのコーデをご紹介」など、ハッシュタグでユーザーの投稿が集まるように呼びかけをしています。

フードを扱うMr. CHEESECAKEやBASEFOODは、商品そのものやアレンジレシピの写真がメインです。Mr. CHEESECAKEは、スプーンでチーズケーキを一口分を取った状態の「食べる直前」のような写真も多いです。

「ユーザーが着ること/食べることを想像しやすい写真」がメインコンテンツとして投稿されています。

TwitterのSNS運用の例

国内のEC・D2CでTwitterフォロワー数が多いアカウントは、次の通りです。

・BULK HOMME:35.7万人

・Mr. CHEESECAKE:39.9万人

・BASEFOOD:58万人

※)2023年8月時点

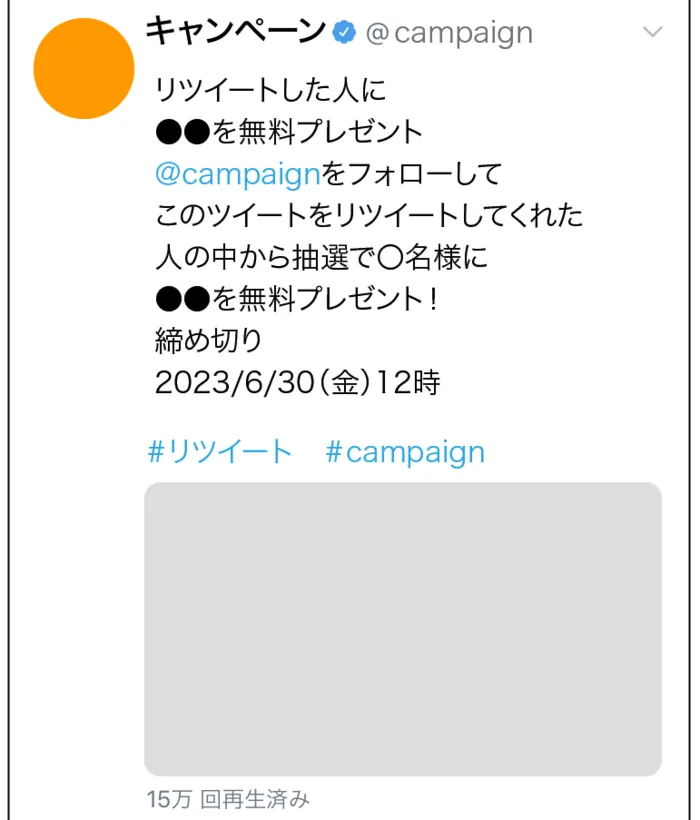

メンズのスキンケア用品として有名なBULK HOMMEは、商品を紹介するシンプルなツイートが多いにもかかわらず、フォロワー数が36.9万人と多いのが特徴です。

その理由は、定期的に「リツイート&フォローで●●をプレゼント」というキャンペーンを出しているためだと考えられます。

実際に2023年2月のキャンペーンでは、投稿から1週間という短いキャンペーン期間で約1300人がキャンペーン投稿をリツイートしています。もし全員が新たなフォロワーだった場合、1つの投稿で1300人のフォロワーを獲得した計算です。

Mr. CHEESECAKEは、ユーザーとの交流を上手く活用しています。公式の写真を提供して自由に感想を入れてもらったり、ユーザーの投稿を積極的にリツイートしたり、チーズケーキとは関係のない人気スイーツのレシピを紹介したりしています。

また、Twitterの伝達性・拡散性を利用した「フレーバー総選挙」を実施しており、次の商品作りのヒントになる情報を得ようと工夫している運用が垣間見えます。

Instagramは美味しそうなチーズケーキやレシピの写真投稿がメインでしたが、Twitterではユーザーとの交流が目立ちます。UGCの獲得もできていると言えるでしょう。

Mr. CHEESECAKEは、InstagramとTwitterの特色を生かして、SNSを上手に活用しているのが特徴です。

自社ECサイトとSNSアカウントを上手に連携させる方法

自社ECサイトとSNSアカウントを上手に連携させる方法として、以下の2つが挙げられます。

- SNS広告を活用する

- ソーシャルリスニングを実践する

それぞれの方法について解説します。

SNS広告を活用する

SNS運用は大きく分けて2つの運用方法があります。1つ目は一般的なユーザーも行うような普通の投稿、2つ目はSNS広告です。ここではSNS広告についてご説明します。

この記事をご覧になっている方はご存知かと思いますが、SNSでも広告を表示させることができます。Googleのリスティング広告等と似たような仕組みで、コンテンツを作り、ターゲティングを設定し、入札、広告の配信、といった流れです。

SNS広告を上手く活用することで、露出を一気に増やし、フォロワー数やエンゲージメント、購買数を上げることもできます。

SNS広告のコンテンツを作る際に重要なのは、ユーザーの投稿に馴染むコンテンツを作ることになるため、広告クリエイティブとはいえ、コンテンツ作成に「日常性」を入れ込むことを忘れないようにしましょう。

ユーザーにとってSNSは普段使いの媒体であるため、あまりにもスタイリッシュでかっこよすぎるコンテンツや、プロっぽすぎるコンテンツ、テキストの情報の多すぎるコンテンツなどはユーザーに馴染まない可能性があります。

ユーザーに馴染まないコンテンツを作り続けると、入札額も上がり、広告が表示されにくくなる負のループに陥る可能性があるため、SNS運用の基本は押さえて運用しましょう。

ソーシャルリスニングを実践する

ソーシャルリスニングとは、Twitterなどのソーシャルメディア上の声に耳を傾け、自社のブランドや商品・サービスに対する評判・改善点などを調査・分析することです。

従来のように企業側からアンケートをお願いして意見を集めるだけではなく、ユーザーが自発的に投稿したコンテンツから意見を拾うことがポイントになります。

ソーシャルリスニングを行ううえで重要なのが下記の3つです。

- 施策の結果をデータ化し、今後のSNS運用に活用する

- バズが起きた場合、バズの要因を特定・分析する

- 分析ツールを利用する

それぞれ解説します。

施策の結果をデータ化し、今後のSNS運用に活用する

普通の投稿であればエンゲージメント率、広告であればCVなど、データを確認することで今後の施策が立てられます。

なんとなくSNSを運用しても効果は出ないため、KGIやKPIを設定し、効果を分析しながら運用することが重要です。

バズが起きた場合、バズの要因を特定・分析する

急激に反応率が高まった場合、何かの投稿がバズっていたり、インフルエンサーが紹介していたりする可能性があります。

例えば、化粧品メーカーのTwitterアカウントで、メイクに役立つ情報を紹介したツイートの反応率がとてもよかった場合、数万人のフォロワーを抱える美容系インフルエンサーがリツイートを行っている場合があります。

このようにバズの要因を予測し、特定することで、どの属性にどのように訴えかければ反応が集まるのかが把握できるようになるため、次回からコンテンツ投稿の施策を立てやすくなるでしょう。

バズ要因を分析する際は、起点となったアカウントを発見するだけでなく、そのアカウントをどのようなフォロワーが支持しており、普段どのようなコンテンツを発信しているのか、またどのようなマネタイズポイントを作っているのか、といった点も参考として記録することが重要です。

TwitterやInstagramなどのSNSにおいては、企業アカウントよりも個人アカウントの方がSNSにおける売上が大きいこともしばしばあります。それは彼らが普段からSNSを使い、どのようなユーザーにコンテンツを発信し続ければよいのかを熟知しているからと言えるでしょう。バズの特定と同時に、どういった運用が求められているのかをバイアスをかけずに知ることが第一歩になります。

分析ツールを利用する

分析ツールを使って、客観的に状況を把握することも大切です。TwitterやInstagramのプロフェッショナルアカウントを使用することで、ユーザーのいいね数やリツイート数、アーカイブ数、エンゲージメント率などを見ることができます。いくつか投稿を重ねていけば、「伸びるコンテンツ」「売れるコンテンツ」の傾向が見えてくるため、うまくキャッシュポイントまでの導線を作ることが重要です。

無料のツールにはGoogleトレンドやYahoo!リアルタイム検索、Twitterの高度検索などが利用できます。有料ツールには、TalkwalkerやSprinklrなどがあります。

EC・D2Cサイト運営を行っている企業の成功事例

ここまでEC・D2Cサイト運営におけるSNS活用の基礎を学んできました。

この章ではよりイメージをつけて頂くために、SNS運用が上手なEC・D2C企業を国内3社、海外2社ご紹介します。

国内でSNS運用に力を入れている企業①:Mr. CHEESECAKE

Instagram:https://www.instagram.com/mr.cheesecake.tokyo/?hl=ja&_fsi=D97j7aCu

Twitter:https://twitter.com/mrcheesecake_TK

数量限定の幻のチーズケーキを販売している「Mr. CHEESECAKE」。ケーキと配送料を合わせて約5,000円と高価ですが、販売された瞬間に売り切れるほどの人気です。

公式Instagramのフォロワー数は14.8万人、Twitterのフォロワー数は4.0万人。

Mr. CHEESECAKEの公式サイト自体はかなりシンプルですが、SNSの影響力が強いため、人気を維持し続けています。SNS上での人気が売り上げに直結している例です。

また、自宅でもMr. CHEESECAKEのようなチーズケーキを作れるレシピが公開されています。

国内でSNS運用に力を入れている企業②:BASE FOOD

Instagram:https://www.instagram.com/basefood_tokyo/?hl=ja&_fsi=ExkVj4Lq

Twitter:https://twitter.com/BASEFOOD

完全食のパスタやパンで有名なBASE FOOD。Instagramのフォロワー数は5.1万人、Twitterのフォロワー数は5.5万人です。

BASE FOODはマイクロインフルエンサーやモニターを使って、SNS上に「リアルな口コミ」をたくさん作ったことで爆発的に知名度が向上しました。

国内でSNS運用に力を入れている企業③:COHINA

Instagram:https://www.instagram.com/cohina.official/?hl=ja&_fsi=DDLcKHP3

Twitter:https://twitter.com/cohina_official

155cm以下の小柄な女性向けのアパレルブランド。Instagramのフォロワー数は23.4万人、Twitterは1.6万人とかなり多いです。創業1年半で月商5000万円として話題になりました。

ターゲット層がSNSをもっとも利用する世代なこともあり、口コミも活発です。

海外でSNS運用に力を入れている企業①:Glossier

Instagram:https://www.instagram.com/glossier/?hl=ja&_fsi=C9URi0qi

Twitter:https://twitter.com/glossier

Instagramのフォロワー数が277万人、Twitter10.5万人と圧倒的な、NY発の化粧品ブランドGlossier。人気の美容ブログが元となってブランドが立ち上がりました。リーズナブルな価格帯のコスメが多く、10代からミレニアル世代まで幅広い女性に人気です。

海外でSNS運用に力を入れている企業②:Away

Instagram:https://www.instagram.com/away/?hl=ja&_fsi=5bT9wAX3

Twitter:https://twitter.com/away

2015年創業のスーツケースのブランドです。Instagramのフォロワー数は62.1万人、Twitterは2.3万人。※)2023年8月時点

なかなか買い換えないと思われるスーツケースですが、1年目から50万台を売上話題になりました。

Instagramには、商品単体の写真は多くありません。思わず旅行に行きたくなるようなおしゃれな写真や、部屋の片隅にさりげなく置いているスーツケースの写真が多いのも特徴です。

【実践編】社内でSNS運用をする際のポイント

前述の通り、企業のSNS運用には難しい一面もあります。

その点は大きく分けると以下の4つです。

- サービスやブランドに適したSNS媒体を選ぶ

- 世間や社内のカレンダーを意識した投稿をする

- 社内のリソースを把握し、あらかじめ投稿頻度を決める

- 最初は企業側からユーザーにアプローチする

1つずつ解説していきます。

サービスやブランドに適したSNS媒体を選ぶ

よく使われるSNS媒体は、InstagramとTwitter。その後にFacebookやTikTokが続きます。それぞれの特徴は次の通りです。

・10代〜40代が多く、女性の方がやや多い

・おしゃれなものを視覚的にアピールすることに適している

・雑誌やカタログのような使い方ができる

・テキストの文字数制限が2200文字なので、長い文章も投稿可能

・1つ1つの投稿にはリンクを貼ることができない

※リンクについて補足

・プロフィール欄:URLを5つ貼り付けることが可能

・ストーリーズの「もっと見る」機能:フォロワー数が1万人を超えるアカウントのみ利用可能

・メインの投稿:リンクを貼ることは不可能

・20代が多く、やや男性が多い

・匿名性が高く拡散力も高いため、バズを生みやすい

・情報収集のために利用する人も多い

・フォローやリツイートによるキャンペーン企画を行いやすい

・1つ1つの投稿にリンクを貼ることができる

・質の高いツイートをしても、数時間後には埋もれてしまう

・炎上する可能性がある

・InstagramやTwitterを利用しない50代以上の男性も多い

・他のSNSに比べるとフォーマルな印象

・バズを生むというよりは、身近な人から情報を届けていくイメージ

・個人情報が入力されているため、細かくターゲティングした広告を打てる

・InstagramやTwitterに比べると、時間をかけても結果が出にくい

TikTok

・中高生など若年層が多い

・学生を狙ったサービスやブランドの場合、相性が良いことも

・音声をONにしている人が多いため、音楽やゲーム動画との相性が良い

サービスやブランドの特徴、ターゲットの特徴から、適切なSNS媒体を選びましょう。

世間や社内のカレンダーを意識した投稿をする

カレンダーを意識して、コンテンツをまとめて作成することもおすすめです。

世間のカレンダーを意識すると、次のタイミングに合わせた訴求ができます。

・お正月

・お盆

・クリスマス

・バレンタインデー

・母の日

・父の日

・ボーナス支給日

社内のカレンダーを意識すると、次のタイミングに合わせた訴求ができます。

・商品の発売記念日

・セール期間

あらかじめ「この時期にはこのツイートをする」と決めて、投稿案を用意しておくことをおすすめします。

社内のリソースや投稿頻度を決める

SNS運用は業務の片手間でできるものではありません。誰がどれだけコミットできるのかを把握し、コンテンツ作成からユーザーとのコミュニケーションまで丁寧にできるよう計画を立てましょう。

投稿頻度をあらかじめ決めることで、運用にかかる時間を予測できます。定期的な更新があると、アカウントの信頼感にも繋がります。

最初は企業側からユーザーにアプローチする

コンテンツを作成しても、人の目に触れなければ、誰からの反応も得られません。当然ですよね。

企業側から顕在層/潜在層をフォローしたり、話題のハッシュタグを追ったり、リプライやコメントをしたり、広告を出したり、様々な働きかけができます。最初は特に「ユーザーとの接点」を持つ働きかけが必要です。

【実践編】社内でSNS運用をする際の目標設計の仕方

ここまででSNS活用には多くのリソースと綿密な設計が必要だということがお分かり頂けたかと思います。これらの問題を無事クリアし、いざ運用スタートとする前に最後に「目標設計」の仕方についても確認しておいてください。

ここでは特にKPIとKGIについて解説して参ります。

例えばKGIが「Twitterでブランドの認知度をUPさせる」の場合、KPIとして測定するのはインプレッション数などです。

インプレッション数とは、その投稿が見られた回数のこと。通常投稿し、リツイートが0の場合、その投稿を見るのは主にフォロワーです。

一方でリツイート数が多いと、その投稿は「フォロワーのフォロワー」まで届きますので、インプレッション数は加速度的に増えていきます。

「リツイートした人に●●を無料プレゼント」などの企画をすると、リツイート数は伸びます。フォロワーのフォロワーにまで投稿が届き、結果的にインプレッションも増えます。とにかくブランドの認知度をUPさせたい場合、リツイート企画は有効な手段となります。

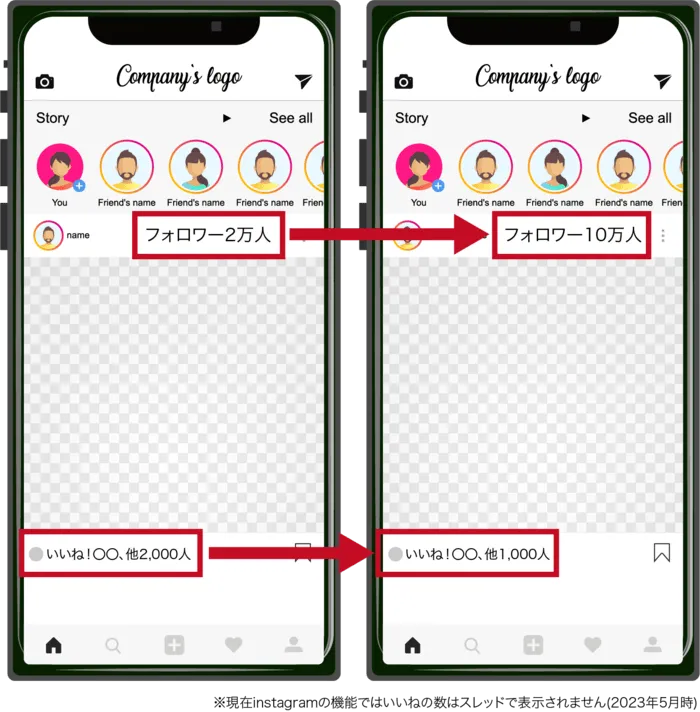

また、KGIが「Instagramでファンを増やす」の場合、KPIとして測定するのはエンゲージメント率などになります。エンゲージメント率を簡単に説明すると、「フォロワーの何%がいいねやコメントで反応してくれたか」。濃いファンを把握するには、エンゲージメント率が重要になります。

例えば、フォロワー数が多くてもエンゲージメント率が低い場合、「フォロワーは多いがファンは少ない」と言えます。

逆に、フォロワー数が少なくともエンゲージメント率が高い場合、「フォロワーは少ないが濃いファンが多い」と言えるでしょう。

濃いファンの獲得を目指す場合、フォロワー数だけを追うのではなく、エンゲージメント率に着目することも大切です。

【番外編】ライブコマースの活用も検討する

SNS運用に慣れてきたら、次はライブコマースの活用も検討してみましょう。ライブコマースは、2023年注目のマーケティング手法として話題沸騰中であり、EC・D2C市場とも大変親和性の高い施策になります。

自社のSNSアカウント運用で、競合アカウントと比較して「エンゲージメント率の高さ」が伺える場合には、ライブコマースを使った販売促進が期待できるかもしれません。ライブコマースをEC・D2Cで活用するメリットには以下のようなものがあります。

- 視聴者と相互にコミュニケーションを取りやすく、疑問を解消できる

- すでに商品やブランドに興味がある顕在層へアプローチできる

- 動画配信によって使用イメージを訴求できる

- ターゲット層が共通しているため相乗効果が期待できる

- SNSとの相性が良く連携がしやすい

- ライブ閲覧画面からそのままショッピングや登録などに移行できる

SNSでも画像コンテンツや動画コンテンツによってコト消費の訴求が可能ですが、なかには「実際にリアルタイムで使われているシーンを見たい」「実際に使っている場面で色んな方法を試してほしい」と考えているユーザーが一定数存在します。

ライブコマースはそうしたコト消費でブランドを好きになった後、再度実利性を確かめたいと考えるユーザーに強く訴求できるため、SNS運用の施策が頭打ちになってきた段階で次の一手として打てる施策といえます。

ライブコマースの概要や運用のコツなどは以下の記事で解説していますので、合わせてご覧ください。

関連記事:2023年注目のライブコマース×D2Cとは?始め方や注意点を解説

まとめ

EC・D2Cにおいて、SNS運用は欠かせません。顧客にダイレクトに商品を販売するツールにおいてSNSはメイン媒体となるからです。また、EC・D2Cを利用するユーザーの多くがSNSを利用する世代(デジタルネイティブ世代)ですから、SNSを上手く使うことでブランドやサービスを日常生活に浸透させられるのです。

そのためには、各SNSの特色を生かした運用を行い、適切なターゲットに適切なブランディングができるように計画を立てることが重要になってきます。今後ますます変化が激しくなってくると予想されるEC・D2C業界およびSNSマーケティングにおいて、もはやどこかと兼任のチームではなく、SNS運用に特化した専門のチームを内部で創設することも今後視野にいれておくべきでしょう。

弊社ではEC・D2Cサイト運営を行っている事業者様に向けて、コンサルティング支援サービスを行っております。自社に合ったSNS運用・SNS連携を模索している事業者様は一度気軽にご相談ください。

EC・D2CサイトのSNS活用に関するよくある質問

- なぜD2C・ECマーケティングにSNSの活用が重要なのですか?

- ・「ユーザーのファン化」に繋がりやすいため

・ユーザーのリアルな声やデータを集めやすいため

・UGC活用で多くの人にアピールするため

・ミレニアル世代・Z世代はSNSを日常的に使用しているため以上の4つが挙げられます。詳しくは本記事にて解説しております。

- 自社ECサイトとSNSアカウントを上手に連携させる方法を教えてください。

- 「SNS広告の活用」と「ソーシャルリスニングを実践」が有効です。詳しくは本記事にて解説しております。