EC化率とは?国内外の推移と今後の予測について

EC化率とは、すべての商取引のうち、EC(電子商取引)が占める割合を示す指標です。つまり、私たちがインターネットを通じて商品やサービスを購入する割合がどの程度かを表しています。

近年、スマートフォンの普及やライフスタイルの変化に伴い、EC市場は急速に拡大しており、EC化率も年々上昇傾向にあります。特に、新型コロナウイルス感染症の拡大は、私たちの消費行動に大きな影響を与え、EC利用をさらに加速させました。

この記事では、EC化率の基本的な知識から、国内外の市場動向、そして今後の予測に至るまで、詳しく解説していきます。ECビジネスに携わる方はもちろん、私たちの生活と密接に関わるECの現状と未来を理解する一助となれば幸いです。

EC化率とは?

EC化率とは、すべての商取引の中で、EC(電子商取引)が占める割合を示す指標です。「インターネットを通じて商品やサービスが購入された割合」と言い換えることもできます。

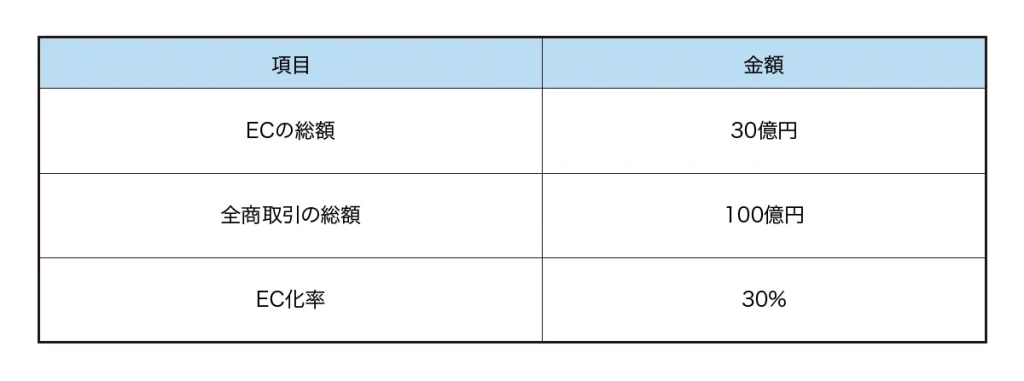

EC化率は、以下の式で算出されます。

EC化率 = ECの総額 ÷ 全商取引の総額

例えば、ある産業の全商取引額が100億円で、そのうちECによる取引額が30億円だった場合、EC化率は30%となります。

EC化率を把握することで、その市場におけるECの浸透度合いや、今後のEC活用の必要性などを判断する材料となります。EC化率が高い市場は、インターネット上での売買が活発であることを意味し、低い市場は、依然として実店舗での取引が主流であることを示唆しています。

国内BtoC-EC市場規模とEC化率の概況

国内の消費者向け電子商取引(BtoC-EC)の市場規模は、近年拡大傾向にあります。経済産業省の調査によると、令和5年のBtoC-EC市場規模は24.8兆円に達し、前年の22.7兆円から9.23%増加しました。EC化率も9.38%と、前年から0.25ポイント上昇しており、商取引における電子化が着実に進んでいることがうかがえます。

この章では、BtoC-EC市場を「物販系分野」「サービス系分野」「デジタル系分野」の3つに分類し、それぞれの市場規模とEC化率の概況について詳しく解説します。

物販系分野の市場規模とEC化率

BtoC-EC市場における物販系分野は、私たちの生活に身近な商品が多く含まれており、EC化が進んでいる分野の一つです。経済産業省の調査によると、令和5年の物販系分野のBtoC-EC市場規模は拡大傾向にあります。

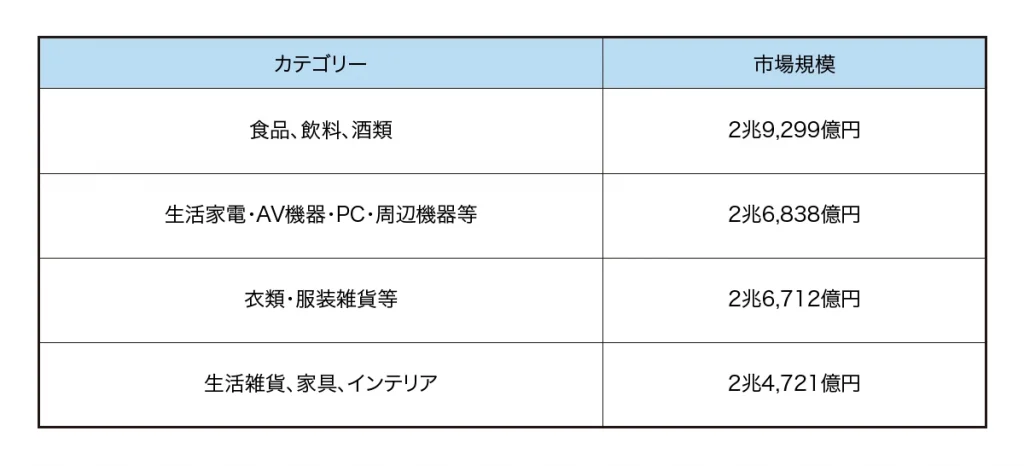

特に市場規模が大きいカテゴリーは以下の通りです。

これらの上位4カテゴリーで、物販系分野全体の73%を占めています。

EC化率に注目すると、特に高い値を示しているのは以下のカテゴリーです。

- 書籍、映像・音楽ソフト:53.45%

- 生活家電、AV機器、PC・周辺機器等:42.88%

- 生活雑貨、家具、インテリア:31.54%

これらの分野では、消費者がオンラインで購入することへの抵抗が少なく、EC化が積極的に進んでいることが伺えます。

サービス系分野の市場規模とEC化率

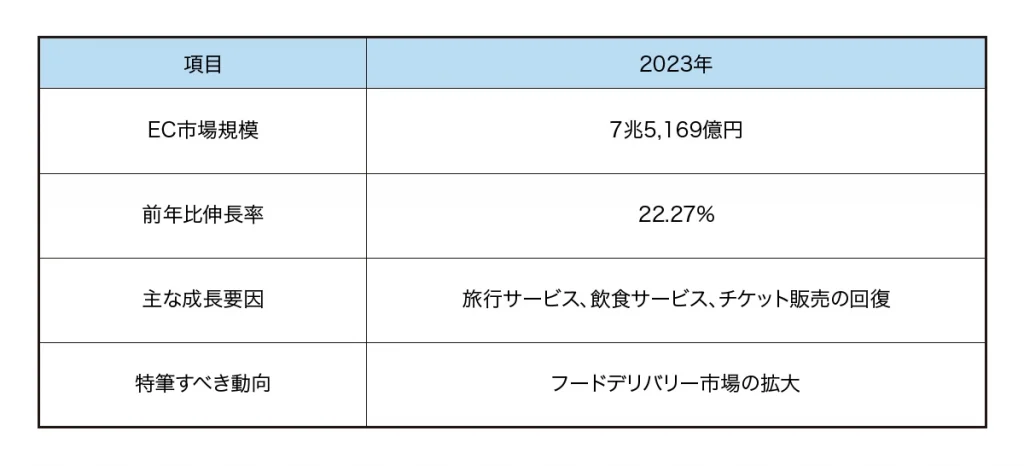

2023年のサービス系分野のEC市場規模は、7兆5,169億円となり、前年比22.27%と高い成長率を示しました。2022年の前年比32.43%という驚異的な伸びには及びませんが、依然として力強い成長を見せています。

この背景には、新型コロナウイルス感染症の影響で大きく落ち込んだ旅行サービスや飲食サービス、チケット販売などが回復基調にあることが挙げられます。特に、フードデリバリー市場の拡大は、サービス系分野全体の成長を牽引する要因の一つと言えるでしょう。

サービス系分野のEC化は、今後も進展していくと予想されます。

デジタル系分野の市場規模とEC化率

デジタル系分野のBtoC-EC市場規模は2兆6,506億円でした。前年の2兆5,974億円と比較すると、微増(2.05%増)となっています。

市場の内訳を見ると、「オンラインゲーム」が1兆2,626億円と最も大きな割合を占めています。しかし、前年比では3.6%の減少となりました。

一方、「有料動画配信」は前年比8.2%増の4,717億円、「有料音楽配信」は前年比13.87%増の1,165億円と、それぞれ市場規模を拡大させています。

EC化率については、デジタル系分野の特性上、その多くがECを通じて取引されるため、経済産業省の調査では算出対象外となっています。しかし、市場規模の動向からは、消費者のデジタルコンテンツ利用が引き続き活発であることが伺えます。

国内BtoB-EC市場規模とEC化率の概況

企業間取引におけるEC化も着実に進んでいます。令和5年の日本国内のBtoB-EC(企業間電子商取引)市場規模は465.2兆円に達し、前年の420.2兆円から10.7%増加しました。

EC化率においても、BtoB-ECは40.0%と、前年の37.5%から2.5ポイント上昇しており、商取引の電子化が継続的に進展していることがわかります。

このように、BtoB市場においてもECの活用はますます重要になっています。

国内CtoC-EC市場規模の概況

近年、ECチャネルの一つとして個人間EC(CtoC-EC)が急速に拡大しています。CtoC-EC市場規模は、令和5年には2兆4,817億円に達し、前年比で5.0%の増加となりました。この成長は、フリマアプリやネットオークションといったプラットフォームの普及が大きく寄与しています。

特にフリマアプリ市場は、手軽さや匿名性の高さから利用者が増加し、市場全体の成長を牽引しています。また、スマートフォン経由でのEC利用が一般化しており、場所を選ばずにCtoC-ECプラットフォームへアクセスできるようになったことも、市場拡大を後押しする要因の一つと言えるでしょう。

ただし、CtoC取引は個人間に留まらず、実際には事業者による販売(BtoC)や事業者間の取引(BtoB)も含まれている点には留意が必要です。

世界のEC化率と主要国の動向

世界のEC市場は成長を続けており、それに伴いEC化率も上昇傾向にあります。特に、中国と米国の市場規模は大きく、世界のEC市場を牽引しています。

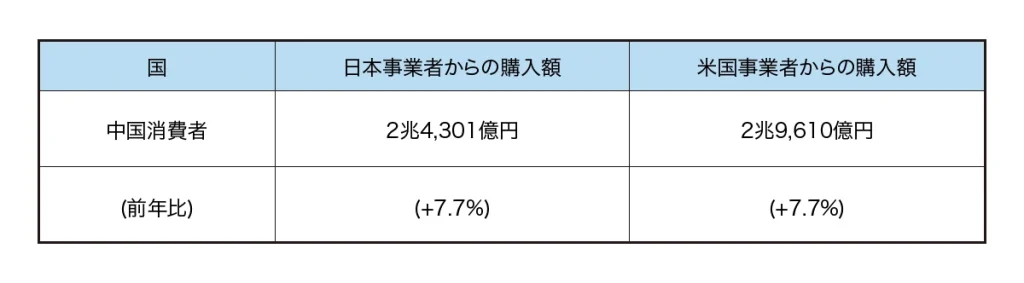

経済産業省の報告書によると、2023年の日本・米国・中国の3ヶ国間における越境ECの市場規模は、いずれの国間でも増加しました。

このように、中国の消費者は日本および米国の事業者から積極的に商品を購入しており、越境EC市場の拡大に貢献しています。

日本のEC化率は、これらの国と比較するとまだ低い水準にありますが、着実に成長を続けています。今後、越境ECのさらなる活性化とともに、日本のEC化率も上昇していくことが期待されます。

EC化率上昇の背景と要因

EC化率が上昇している背景には、以下の4つの要因が考えられます。

1.消費行動の変化(スマートフォン利用の浸透など)

2.テクノロジーの進化(ECプラットフォームの多様化、決済手段の進化など)

3.社会情勢の変化(新型コロナウイルス感染症拡大の影響など)

4.SNSの普及とマーケティングへの活用

これらの要因が複合的に作用し、EC化率は今後も上昇していくと予測されます。

消費行動の変化(スマートフォン利用の浸透など)

近年のEC化率上昇の背景には、私たちの消費行動の変化が大きく影響しています。特にスマートフォンの普及は、EC利用のハードルを大きく下げ、時間や場所を選ばない買い物を可能にしました。

経済産業省の調査によると、個人のインターネット利用機器はスマートフォンがパソコンを上回り、特に若年層ではその傾向が顕著です。

このような状況から、企業はスマートフォンユーザーを意識したECサイト構築やアプリ開発、SNS連携などを強化しており、これが更なるEC利用の促進に繋がっています。

また、新型コロナウイルス感染症の拡大も、非接触型消費への関心を高め、実店舗での買い物を控える動きが加速したことも、EC化を後押しした要因の一つと言えるでしょう。

テクノロジーの進化(ECプラットフォームの多様化、決済手段の進化など)

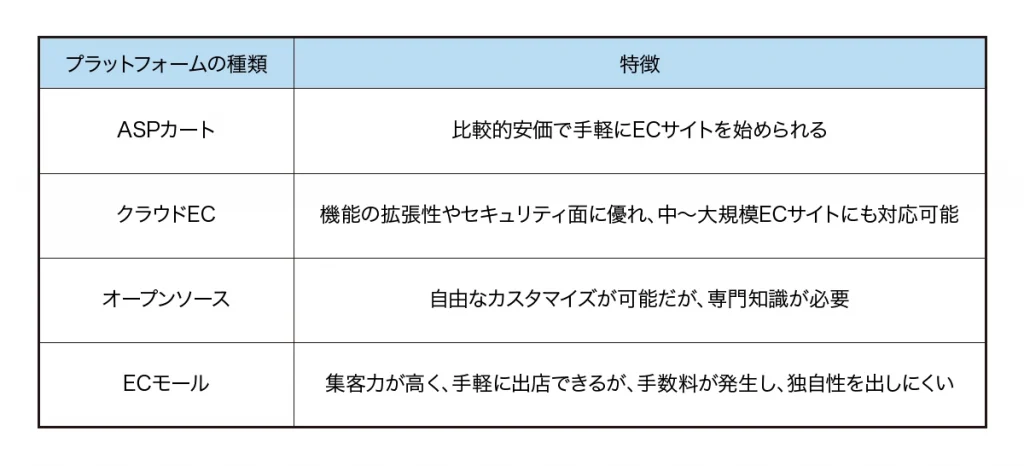

EC化率の上昇には、ECサイト構築・運用のためのプラットフォームの進化と多様化が大きく貢献しています。従来、ECサイトの構築には専門知識が必要でしたが、近年では以下のようなサービスが登場し、専門知識がない事業者でも比較的容易にECサイトを開設・運営できるようになりました。

また、クレジットカード決済に加え、QRコード決済、後払い決済、キャリア決済など、多様な決済手段が登場したことも、消費者の利便性を高め、EC利用のハードルを下げています。これらのテクノロジーの進化が、EC化率の向上を後押ししていると言えるでしょう。

社会情勢の変化(新型コロナウイルス感染症拡大の影響など)

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、EC化率の上昇に大きな影響を与えました。感染拡大防止のための外出自粛や店舗の休業・営業時間短縮により、消費者はオンラインでの購買を積極的に利用するようになりました。

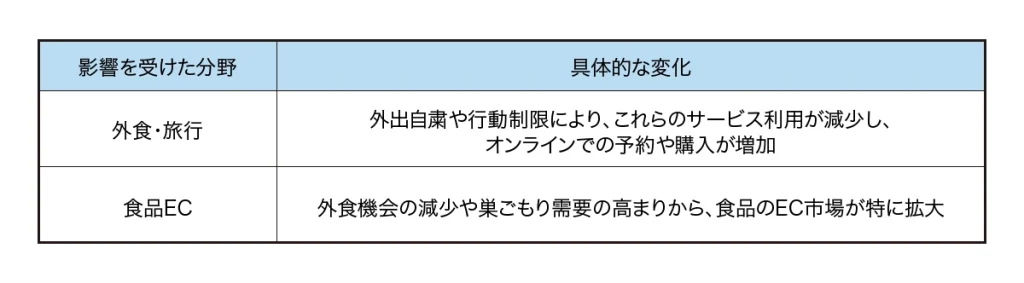

経済産業省の報告書によると、2019年末からのパンデミックによりEC化率は大きく伸長しました。特に、以下のような変化が見られました。

2023年5月に新型コロナウイルス感染症が「5類」に移行され、隔離措置が終了した後も、オンラインでの購買行動は一定程度定着しています。パンデミックを契機としたライフスタイルの変化は、EC化率の継続的な上昇に貢献していると考えられます。

SNSの普及とマーケティングへの活用

SNSは、ECサイトへの集客やブランド認知度向上に不可欠なツールとなっています。企業はSNSを通じて、新商品の情報発信、キャンペーンの告知、顧客とのコミュニケーションなど、多様なマーケティング活動を展開しています。インフルエンサーマーケティングも注目されており、SNSでの口コミやレビューは購買意欲に大きな影響を与えています。

また、SNSプラットフォーム自体がEC機能を持ち始めたことで、ユーザーはSNSの利用中に商品を見つけ、シームレスに購入することが可能になりました。これにより、衝動買いや新たな顧客層の開拓が促進され、EC市場全体の活性化に繋がっています。

具体的には、Instagramのショッピング機能や、TikTokのShopify連携などが挙げられます。これらの機能により、ユーザーは興味を持った商品をすぐに購入できるため、コンバージョン率の向上が期待できます。SNSを通じた購買体験は、今後ますますEC市場において重要な役割を果たすでしょう。

EC化率の拡大に伴う影響と課題

EC化率の上昇は、経済や社会に様々な影響を与えています。一方で、急激な市場拡大は、多くの課題も浮き彫りにしました。企業はこれらの変化に対応し、持続可能な成長を目指す必要があります。

物流業界への影響と課題(人材不足、再配達問題など)

EC市場の拡大は、物流業界に大きな負担をかけています。取扱量の増加による人手不足、再配達の増加、配送コストの上昇などが深刻な問題となっています。これらの課題解決のため、企業は配送効率の向上、多様な受け取り方法の導入、自動化技術の導入などを進める必要があります。

また、環境に配慮した持続可能な物流体制の構築も重要な課題です。具体的には、共同配送システムの導入や、環境負荷の低い配送方法への転換などが求められます。また、消費者側の意識改革も不可欠であり、再配達削減への協力や、受け取り場所の多様化などが重要となるでしょう。

セキュリティに関する課題(不正アクセス、情報漏洩など)

ECサイトにおけるセキュリティ対策は、顧客の信頼を維持し、事業継続を確実にする上で不可欠です。不正アクセスによる情報漏洩や、クレジットカード情報の詐取などは、企業イメージを大きく損なうだけでなく、法的責任を問われる可能性もあります。

SSL暗号化、二段階認証の導入、定期的な脆弱性診断など、多層的なセキュリティ対策が求められます。また、個人情報保護法などの関連法規を遵守することも重要です。定期的な従業員教育や、セキュリティ意識の向上も欠かせません。

万が一、セキュリティインシデントが発生した際には、迅速な対応と適切な情報開示が求められます。信頼性の高いセキュリティ体制の構築は、ECサイト運営の生命線と言えるでしょう。

広告・マーケティング戦略の変化

EC化率の進展に伴い、従来の広告手法の効果が低下し、よりデータに基づいた、パーソナライズされたマーケティングが重要になっています。顧客データを分析し、個々のニーズに合わせた情報提供や、購買体験の最適化が求められます。

また、SNSや動画コンテンツを活用した、エンゲージメントの高いマーケティング戦略も不可欠です。インフルエンサーマーケティングや、UGC(ユーザー生成コンテンツ)の活用も効果的です。顧客との継続的な関係構築を通じて、ブランドロイヤリティを高めることが、競争の激しいEC市場で成功するための鍵となります。

EC化率の今後の展望と予測

EC市場は、技術革新や消費者ニーズの変化を背景に、今後も成長を続けると予測されます。特に、AIやIoTなどの先端技術を活用した、より高度な顧客体験の提供が期待されています。

また、サステナビリティへの関心の高まりから、環境に配慮したECビジネスモデルが注目を集めるでしょう。企業は、これらのトレンドを捉え、柔軟な戦略を構築していく必要があります。

国内EC市場の成長予測とEC化率の将来性

日本のEC市場は、今後も堅調な成長を維持すると予測されています。経済産業省の予測によれば、EC化率は今後も上昇傾向にあり、特に地方におけるEC利用の拡大が期待されています。

中小企業や地方の事業者がECに参入することで、新たな市場が創出され、EC市場全体の活性化に繋がるでしょう。

越境ECの拡大も、市場成長を牽引する重要な要素です。海外市場へのアクセスが容易になることで、国内事業者は新たな収益源を確保し、グローバルな競争力を高めることができるでしょう。

世界のEC市場の成長予測とEC化率の将来性

世界のEC市場も、新興国の経済成長やインターネット普及を背景に、拡大の一途を辿ると見られています。特に、アジア太平洋地域は、EC市場の成長エンジンとして、今後も高い成長率を維持すると予測されています。グローバルな視点での市場開拓は、企業にとって大きなビジネスチャンスとなるでしょう。

ただし、海外市場への参入には、文化や商習慣の違い、法規制など、様々なハードルが存在します。市場調査を徹底し、現地のニーズに合わせた商品開発やマーケティング戦略が不可欠です。また、言語対応や決済方法の多様化など、顧客体験を向上させるための工夫も求められます。

今後注目されるECのトレンド

今後注目されるECトレンドとしては、AIを活用したレコメンデーション機能の進化や、AR/VRによる仮想試着体験の向上などが挙げられます。

また、D2C(Direct to Consumer)モデルの拡大や、サブスクリプションサービスの多様化も進むでしょう。これらのトレンドをいち早く捉え、自社のビジネスに取り入れることが、EC市場で成功するための鍵となります。

さらに、環境への配慮や倫理的な消費を重視する消費者が増えており、企業のサステナビリティへの取り組みが、ブランドイメージ向上や顧客ロイヤルティの強化に繋がります。サプライチェーンの透明性を高め、環境負荷の少ない商品を提供することが、これからのECビジネスには不可欠です。

企業がEC市場で成功するためのポイント

企業がEC市場で成功するためのポイントは、顧客中心の戦略を徹底することです。データ分析に基づき、顧客ニーズを深く理解し、パーソナライズされた購買体験を提供することが重要になります。

また、オムニチャネル戦略を推進し、オンラインとオフラインの垣根を越えたシームレスな顧客体験を実現することも、競争優位性を確立する上で不可欠です。

参考記事:自社ECサイトの売上アップを実現した成功事例をご紹介 | ECマーケター by 株式会社いつも

ECサイト構築・運用におけるポイント

ECサイト構築・運用におけるポイントは、ユーザビリティの高さと安定したサイト運営です。使いやすいインターフェース、迅速なページ表示速度、そして安全な決済システムの導入は必須と言えるでしょう。

また、モバイルフレンドリーな設計や、多様なデバイスへの対応も重要です。顧客がストレスなく買い物できる環境を整えることが、ECサイト成功の第一歩となります。

参考記事:自社ECサイトの売上アップにつながる方程式を徹底解説 | ECマーケター by 株式会社いつも

集客・販促戦略におけるポイント

集客・販売戦略におけるポイントとして、SEO対策、SNS活用、コンテンツマーケティングなどを組み合わせ、多角的なアプローチで顧客との接点を増やすことが挙げられます。

ターゲット顧客に合わせた広告配信や、インフルエンサーマーケティングも効果的でしょう。キャンペーンやクーポン配布などを通じて、購買意欲を高めることも重要です。

さらに、顧客レビューや評価を積極的に収集し、透明性の高い情報を提供することで、信頼感を醸成することも大切です。顧客の声に耳を傾け、改善を重ねることで、長期的な関係構築に繋げることができます。

参考記事:【保存版】楽天市場とAmazonもカバー!「ECサイト販促カレンダー」 | ECマーケター by 株式会社いつも

参考記事:【担当者必見!】SNSを活用してEC・D2Cサイト運営を成功させる方法を徹底解説 | ECマーケター by 株式会社いつも

顧客体験向上におけるポイント

顧客体験を向上させるためには、パーソナライズされたサービス提供と、迅速かつ丁寧な顧客対応が必要になります。購入履歴や行動データに基づき、個々の顧客に最適化された商品提案や情報提供を行うことで、満足度を高めることができます。

チャットボットやFAQなどを活用し、顧客が疑問や問題をスムーズに解決できる体制を整えることも重要です。また返品・交換プロセスを簡素化し、顧客が安心して買い物できる環境を提供することも、顧客ロイヤルティ向上に繋がります。顧客の声に真摯に耳を傾け、サービス改善に活かす姿勢が、長期的な成功の鍵となります。

これらのポイントを踏まえ、変化の激しいEC市場で常に最適化を図ることが、持続的な成長に繋がるでしょう。市場動向を注視し、柔軟な対応を心掛けることが重要です。

参考記事:【EC事業者向け】顧客満足度につながる配送方法とは | ECマーケター by 株式会社いつも

まとめ:EC化率の理解を深め、ビジネスに活かす

本記事では、経済産業省が2024年9月に発表した最新の「電子商取引に関する市場調査報告書」に基づき、EC化率の定義から国内外の市場動向、そして今後の展望について解説しました。

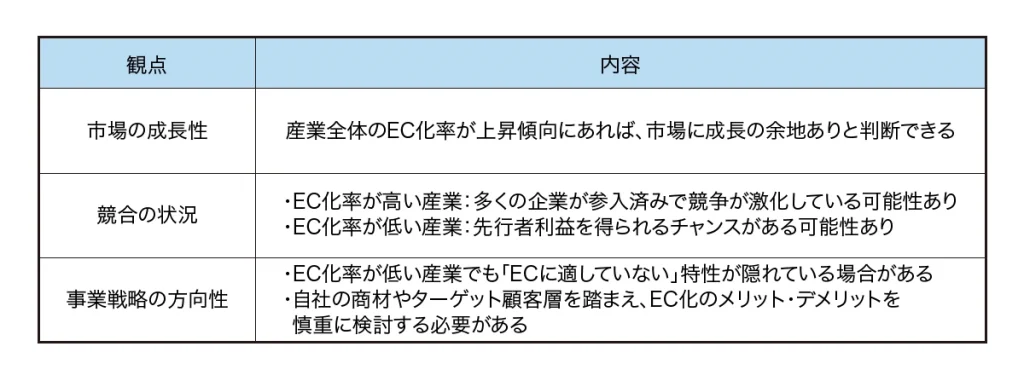

EC化率は、すべての商取引におけるEC(電子商取引)の割合を示す重要な指標です。この数値を理解することは、自社のEC事業戦略を策定する上で不可欠と言えるでしょう。

EC化率の動向を把握することで、以下のような示唆を得ることができます。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、消費者の購買行動は大きく変化し、ECの利用は急速に拡大しました。2023年のBtoC物販系分野のEC化率は9.38%と、コロナ禍以前と比較して高い水準を維持しています。

今後もEC市場は成長を続けると予測されていますが、その成長スピードは緩やかになる可能性も指摘されています。このような状況下で企業がEC市場で成功するためには、常に最新の市場動向を注視し、顧客ニーズの変化に合わせた柔軟な戦略を展開していくことが求められます。

EC化やEC化率に関するよくある質問

- EC化率は重要なのでしょうか?

- EC化率とは、すべての商取引(お買い物全体)の中で、EC(インターネットを通じた商品やサービスの購入)が占める割合を示す指標です。

この指標が重要な理由は、以下の2点です。1.市場の成長性やECの浸透度合いを把握できる:EC化率が高いほど、その市場でインターネットを通じた取引が活発であることを示します。逆に低い場合は、まだ実店舗での取引が主流であると判断できます。

2.事業戦略の判断材料になる:自社が属する市場のEC化率を把握することで、EC活用の必要性や、どのような戦略を取るべきかのヒントになります。例えば、EC化率が低い市場でも、将来性を見越して早期に参入する判断などが考えられます。

- 日本のEC化率は、今後どうなると予測されていますか?

- 日本のEC化率は、今後も上昇傾向が続くと予測されています。特に、以下の要因が成長を後押しすると考えられています。

1.スマートフォンのさらなる普及と利便性の向上:より多くの人が、時間や場所を選ばずにECを利用するようになります。

2.テクノロジーの進化:AIを活用したおすすめ機能の精度向上や、AR/VR技術による仮想試着など、より便利な購買体験が可能になります。

3.越境ECの拡大:海外の商品を日本から購入したり、日本の商品を海外へ販売したりする機会が増えることで、EC市場全体が活性化します。ただし、新型コロナウイルス感染症拡大期のような急激な伸びではなく、緩やかな成長になる可能性も指摘されています。企業は、常に最新の市場動向を注視し、変化に対応していく必要があります。